Che alcuni, anche tra gli appartenenti alla comunità scientifica, considerino la scienza come uno strumento reazionario di legittimazione delle disuguaglianze sociali e di conservazione delle tradizioni a prescindere dai contesti e dall’etica, già lo si sapeva. In questo blog, l’argomento è stato ampiamente discusso in calce a un articolo intitolato Convergenze ideologiche.

In Biologia come ideologia, R. Lewontin critica fortemente tale utilizzo e lo decostruisce organicamente. Un buon esempio è dato dall’articolo I Pennacchi di San Marco, da lui scritto in collaborazione con S. Gould, in cui mette in discussione l’integralismo di alcuni scienziati che pretendono di applicare la teoria dell’evoluzione impropriamente per spiegare qualunque fenomeno biologico, seguendo il paradigma il fenomeno esiste, quindi è stato favorito dalla selezione naturale. In realtà tanti caratteri che l’evoluzione si porta dietro sono selettivamente “neutri”, o sono il relitto di strutture preesistenti, o sono negativi ma selezionati in combinazione con caratteri positivi.

La teoria dell’evoluzione è un buon modello, spiegano i due, ma non può essere la risposta a tutte le domande: un approccio del genere non solo rischia di portare a conclusioni errate, ma anche mortifica la ricerca scientifica.

Un esempio valga per tutti: quello delle mele. In linea con l’usuale iter definito dal metodo scientifico, lo sperimentatore è inizialmente osservatore. Questi osserva che le mele cadono tutte verso il basso. Se assume che l’evoluzione possa spiegare l’esistenza attuale di ogni fenomeno biologico, egli concluderà che le mele cadono verso il basso perché sono state naturalmente selezionate, in quanto quelle che inizialmente cadevano verso il suolo avevano l’opportunità di rilasciare i semi e dunque germogliare, trasmettendo alla prole il proprio patrimonio genetico; le mele che “cadevano verso l’alto”, diversamente, non erano evolutivamente favorite.

Un simile ragionamento, lo si trova nel testo Dalla natura alla cultura di B. Chiarelli; il secondo tomo è dedicato alle “origini della socialità e della cultura umana” e i seguenti sono alcuni esempi di applicazione forzata dell’evoluzionismo a fenomeni sociali:

Un simile ragionamento, lo si trova nel testo Dalla natura alla cultura di B. Chiarelli; il secondo tomo è dedicato alle “origini della socialità e della cultura umana” e i seguenti sono alcuni esempi di applicazione forzata dell’evoluzionismo a fenomeni sociali:

«Con la postura eretta […] l’apparato riproduttivo femminile si è venuto a trovare in posizione verticale. In queste condizioni, la ritenzione del liquido seminale dopo l’accoppiamento risulta difficile e dunque, per massimizzare le possibilità di concepimento, deve essersi verificato un insieme complesso di adattamenti» (notare il dunque deve);

«La tendenza all’accoppiamento notturno conduce a incrementare la possibilità di fecondazione, poiché coincide con un periodo di tempo di diverse ore in cui la donna rimane in posizione orizzontale dopo l’accoppiamento»;

«L’accoppiamento durante la notte o comunque in luoghi appartati, tipico della nostra specie, costituisce un doppio vantaggio: minimizzare la vulnerabilità nei confronti dei predatori e massimizzare la ritenzione dello sperma»;

«L’aver relegato l’attività sessuale alle ore notturne e l’averla ridotta e considerata disdicevole in presenza d’altri può aver costituito una caratteristica atta a prevenire che altri maschi fossero tentati di accoppiarsi con le femmine già inserite in un legame di coppia»;

ma Chiarelli dimentica che l’accoppiamento notturno e in luoghi appartati è tipico della nostra cultura (e non ne sono neanche del tutto sicuro). Noi non sappiamo se nelle culture preistoriche la sessualità fosse vissuta con meno inibizione e con abitudini diverse. E anche se le nostre abitudini attuali rispecchiassero quelle dei nostri antenati, niente dimostra che tali abitudini siano ereditabili e geneticamente determinate, e dunque soggette a selezione.

Nella trattazione Interpretazione sociobiologia sull’origine della costante presenza del seno nella femmina umana, che fa compagnia ad altri interessanti titoli che non c’è tempo di analizzare, Interpretazione evolutiva dell’origine del pianto e del sorriso e L’origine del pudore e della vanità, Chiarelli cerca di rispondere alla domanda: «sotto quale pressione selettiva la presenza costante del seno e la sua forma si sono mantenuti ed hanno acquisito la funzione di carattere sessuale secondario, tra i più rilevanti nelle femmine della nostra specie?»

Nella trattazione Interpretazione sociobiologia sull’origine della costante presenza del seno nella femmina umana, che fa compagnia ad altri interessanti titoli che non c’è tempo di analizzare, Interpretazione evolutiva dell’origine del pianto e del sorriso e L’origine del pudore e della vanità, Chiarelli cerca di rispondere alla domanda: «sotto quale pressione selettiva la presenza costante del seno e la sua forma si sono mantenuti ed hanno acquisito la funzione di carattere sessuale secondario, tra i più rilevanti nelle femmine della nostra specie?»

La riposta è che «nella donna non esistono segnali esterni certi che caratterizzano il momento dell’ovulazione; l’acquisizione della postura eretta ha nascosto i genitali e […] il maschio, avendo perso questo importante meccanismo di segnalazione [turgore delle grandi labbra] è stato privato anche della possibilità di sincronizzare l’accoppiamento con l’ovulazione. In qualche modo questa perdita deve essere stata sostituita […] dalla prominenza del seno»

L’argomentazione che segue è articolata ma non regge: si basa infatti sull’assunto che «la dimensione e la forma del seno hanno la funzione di mezzo attraverso il quale i maschi umani stabiliscono subconsciamente il probabile stato riproduttivo della donna», data la corrispondenza tra forma e dimensione del seno e stato riproduttivo (amenorrea, mestruazione, gravidanza, allattamento, menopausa), una corrispondenza però poco chiara e non sostenuta da dati sperimentali (se non in alcuni casi).

Altre criticità riguardano alcune affermazioni di dubbia validità scientifica, come «l’uomo preferisce donne con distribuzione equilibrata delle masse» o «in generale gli uomini concordano che il seno rappresenti il simbolo sessuale per eccellenza». Il problema, infatti, è che per quanto l’attrazione sessuale sia un comportamento istintivo e quindi innato, il comportamento umano è profondamente influenzato da fattori culturali e quindi acquisiti, su cui la selezione naturale non può aver agito.

Altre criticità riguardano alcune affermazioni di dubbia validità scientifica, come «l’uomo preferisce donne con distribuzione equilibrata delle masse» o «in generale gli uomini concordano che il seno rappresenti il simbolo sessuale per eccellenza». Il problema, infatti, è che per quanto l’attrazione sessuale sia un comportamento istintivo e quindi innato, il comportamento umano è profondamente influenzato da fattori culturali e quindi acquisiti, su cui la selezione naturale non può aver agito.

A queste affermazioni vagamente arbitrarie, si affiancano trattazioni di sapore chiaramente maschilista, come quella che inizia perentoria dicendo «In genere gli uomini manifestano una maggiore aggressività rispetto alle donne» e che contiene da sé l’elemento che la smentisce, poiché continua «Quasi tutte le società e le culture umane favoriscono l’aggressività maschile, per cui uomini e donne crescono aspettandosi che gli uomini siano aggressivi».

Per chiudere con il sorriso, ecco un’ultimo estratto:

«Un aspetto recente nella cura del seno, da parte delle donne di civiltà europea, che merita considerazione per le conseguenze che può avere sulla riproduttività, è rappresentato dall’uso generalizzato del reggiseno. L’indiscriminato uso di questo indumento, introdotto alla fine del Settecento, si deve considerare come la conseguenza di un malcompreso egualitarismo. Infatti le donne dotate di un seno meno interessante hanno coperto questa loro parte del corpo, imponendo quest’uso, attraverso la moda, anche alle donne con seno appetibile, ciò ha condotto a ridurre l’interesse del maschio verso queste ultime, con l’intento di attirare l’attenzione sessuale anche su quelle con seno meno interessante».

Insomma, l’indiscriminata applicazione dei principi dell’evoluzione può condurre a veri e propri complottismi.

P.S.: durante qualche ricerca per la stesura di questo articolo, mi sono imbattuto in alcuni fatti imbarazzanti: Brunetto Chiarelli, l’autore di “Dalla natura alla cultura”, professore di Antropologia all’Università di Firenze, era iscritto alla P2 (tessera 797) e negli anni Ottanta lanciò la proposta dello “scimpanzuomo”, un ibrido uomo-scimmia da utilizzare per i trapianti e per i lavori servili. Cazzo, ho finanziato un massone simil-nazista.

Graeber considera la violenza come «l’unico modo in cui è possibile per un essere umano ottenere effetti relativamente prevedibili sulle azioni di un altro, senza esserne consapevole». La violenza ha la capacità di semplificare operando sugli altri «senza essere comunicativa», nel senso che il suo utilizzo rende dispensabili (o minimizza) continui e complessi sforzi di interpretazione reciproca da parte degli attori di una certa situazione:

Graeber considera la violenza come «l’unico modo in cui è possibile per un essere umano ottenere effetti relativamente prevedibili sulle azioni di un altro, senza esserne consapevole». La violenza ha la capacità di semplificare operando sugli altri «senza essere comunicativa», nel senso che il suo utilizzo rende dispensabili (o minimizza) continui e complessi sforzi di interpretazione reciproca da parte degli attori di una certa situazione: Con le parole di Graeber, «la qualità più peculiare della violenza –la capacità di imporre relazioni sociali molto semplici che implicano uno sforzo di immaginazione ed immedesimazione minimo o nullo– diventa più importante in situazioni potenzialmente violente, ma nelle quali la violenza fisica effettiva è meno probabile. Tutte queste disuguaglianze sistematiche sono avvalorate dall’utilizzo della forza, e quindi possono essere percepite come una forma di violenza in se stesse: ci si riferisce a tutto ciò con l’espressione “violenza strutturale” […] I sistemi di violenza stutturale sembrano produrre invariabilmente strutture estremamente asimmetriche di “identificazione immaginativa”».

Con le parole di Graeber, «la qualità più peculiare della violenza –la capacità di imporre relazioni sociali molto semplici che implicano uno sforzo di immaginazione ed immedesimazione minimo o nullo– diventa più importante in situazioni potenzialmente violente, ma nelle quali la violenza fisica effettiva è meno probabile. Tutte queste disuguaglianze sistematiche sono avvalorate dall’utilizzo della forza, e quindi possono essere percepite come una forma di violenza in se stesse: ci si riferisce a tutto ciò con l’espressione “violenza strutturale” […] I sistemi di violenza stutturale sembrano produrre invariabilmente strutture estremamente asimmetriche di “identificazione immaginativa”».

Richiamandosi all’esegesi biblica, è proprio questo argomento che, nel 2004, l’allora cardinal Ratzinger

Richiamandosi all’esegesi biblica, è proprio questo argomento che, nel 2004, l’allora cardinal Ratzinger  La sociobiologia di Wilson attribuisce ai geni la responsabilità per comportamenti sociali, procedendo come segue: descrive caratteri comuni dell’essere umano in ogni luogo e in ogni tempo; afferma che tali caratteri sono universali perché genetici; conclude che, essendo genetici, sono stati determinati dal processo della selezione naturale, che seleziona caratteri vantaggiosi per l’individuo e, per estensione, per la specie. Ovvero: viviamo nel migliore dei mondi possibili.

La sociobiologia di Wilson attribuisce ai geni la responsabilità per comportamenti sociali, procedendo come segue: descrive caratteri comuni dell’essere umano in ogni luogo e in ogni tempo; afferma che tali caratteri sono universali perché genetici; conclude che, essendo genetici, sono stati determinati dal processo della selezione naturale, che seleziona caratteri vantaggiosi per l’individuo e, per estensione, per la specie. Ovvero: viviamo nel migliore dei mondi possibili. Allora non si può più dire che gli elementi comuni all’uomo in ogni tempo e in ogni luogo, ammesso che ce ne siano, sono di derivazione genetica, perché potrebbero essere dovuti all’influenza culturale! Che, siccome non è eliminabile, non permette di

Allora non si può più dire che gli elementi comuni all’uomo in ogni tempo e in ogni luogo, ammesso che ce ne siano, sono di derivazione genetica, perché potrebbero essere dovuti all’influenza culturale! Che, siccome non è eliminabile, non permette di

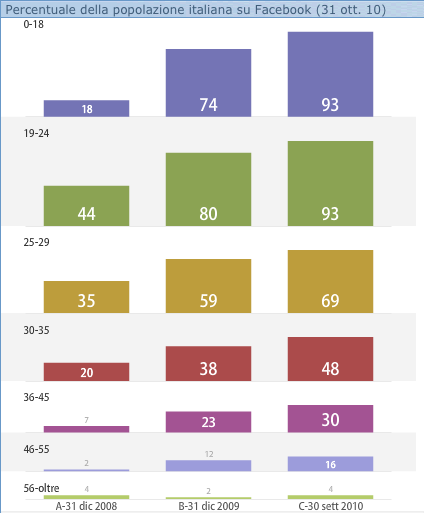

Da quando, ultimamente, Fiorello ha fatto continui riferimenti al social network dalla diretta tv, il popolino si è iscritto in massa e starnazzante sembra aver invaso l’indigena aggregazione di cinguettii, soffocandola, diluendone i contenuti reali e avviandosi a sostituirla. Se ne sono accorti in molti: secondo

Da quando, ultimamente, Fiorello ha fatto continui riferimenti al social network dalla diretta tv, il popolino si è iscritto in massa e starnazzante sembra aver invaso l’indigena aggregazione di cinguettii, soffocandola, diluendone i contenuti reali e avviandosi a sostituirla. Se ne sono accorti in molti: secondo

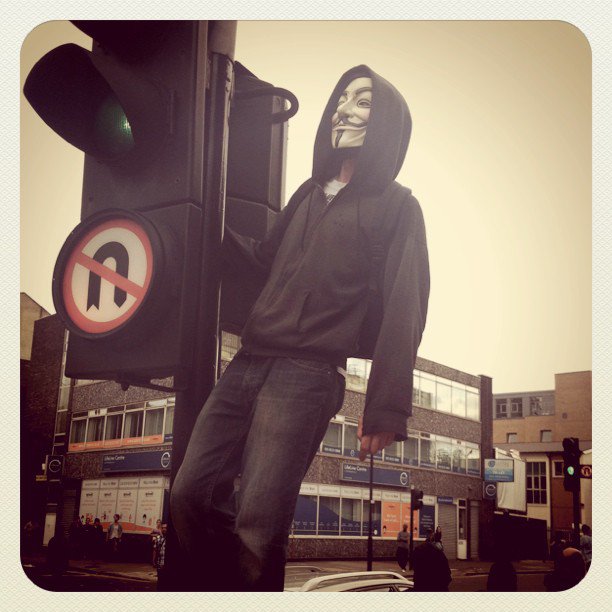

A Tottenham, un quartiere di Londra, il 4 agosto Mark Duggan, pregiudicato, è inseguito dalla polizia e durante l’inseguimento viene colpito alla testa da un proiettile sparato dalle forze dell’ordine. Il giorno sucessivo, un presidio pacifico organizzato dai familiari della vittima degenera in violenza come da decenni non se ne vedevano in Regno Unito. Dopodiché è tutto un susseguirsi di eventi intrecciati e autocatalitici, e l’Inghilterra è in fiamme. David Cameron ha richiamato il parlamento dalle vacanze per risolvere la crisi dell’ordine pubblico, dopo aver tagliato soldi alla polizia e allo stato sociale, dicendo: «nella nostra società c’è qualcosa che non va». Ma va, come ha fatto ad accorgersene? Be’, direte voi, almeno, al contrario di quella puttana della Thatcher, ha ammesso che la società esiste.

A Tottenham, un quartiere di Londra, il 4 agosto Mark Duggan, pregiudicato, è inseguito dalla polizia e durante l’inseguimento viene colpito alla testa da un proiettile sparato dalle forze dell’ordine. Il giorno sucessivo, un presidio pacifico organizzato dai familiari della vittima degenera in violenza come da decenni non se ne vedevano in Regno Unito. Dopodiché è tutto un susseguirsi di eventi intrecciati e autocatalitici, e l’Inghilterra è in fiamme. David Cameron ha richiamato il parlamento dalle vacanze per risolvere la crisi dell’ordine pubblico, dopo aver tagliato soldi alla polizia e allo stato sociale, dicendo: «nella nostra società c’è qualcosa che non va». Ma va, come ha fatto ad accorgersene? Be’, direte voi, almeno, al contrario di quella puttana della Thatcher, ha ammesso che la società esiste.

Pensano forse costoro, senza la minima profondità storica, che la democrazia borghese sia una costante della storia o un sistema immutato che da sempre è esistito e i cui valori risiedono nella natura stessa del genere umano? Pensano che due o cinque secoli fa un uomo qualunque potesse immaginarsi lontanamente un sistema in cui tutti potessero, votando, esprimere la propria opinione?

Pensano forse costoro, senza la minima profondità storica, che la democrazia borghese sia una costante della storia o un sistema immutato che da sempre è esistito e i cui valori risiedono nella natura stessa del genere umano? Pensano che due o cinque secoli fa un uomo qualunque potesse immaginarsi lontanamente un sistema in cui tutti potessero, votando, esprimere la propria opinione?