Il 17 febbraio il consiglio comunale di Torino ha approvato a maggioranza (vedi) una mozione con cui, per la prima volta, il comune di una grande città italiana si impegna a chiedere alle istituzioni nazionali la chiusura di un Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) nel più breve tempo possibile. La mozione riguarda un impegno relativo in particolar modo al CIE di Corso Brunelleschi, ma invita ad una riflessione più generale sui sistemi di gestione dell’immigrazione nell’intero paese: contiene riferimenti alla «inqualificabile violazione dei diritti umani» e alla «restrizione delle libertà fondamentali» e chiede che sia messa in discussione la legislazione in materia di immigrazione e abrogata quella attuale, comunemente nota come Bossi-Fini.

I voti contrari alla mozione sono venuti da Forza Italia, Nuovo Centro Destra, Lega Nord, Movimento Cinque Stelle.

Sia chiaro che non c’è nulla di cui stupirsi per la presenza dell’ultimo, specie se l’argomento in questione è costituito dalle politiche migratorie. È nota a tutti la controversia nata in seno al M5S quando due deputati in Parlamento si schierarono per la depenalizzazione del reato di clandestinità, così come è noto il successivo sviluppo della vicenda, che portò ad un referendum tra una porzione degli iscritti per decidere che posizione prendere riguardo alla votazione in Senato. Come tutti i giornali non mancarono di far sapere, in quell’occasione il M5S adottò la posizione contraria a quella “caldamente suggerita” dal bivertice, votando a favore della depenalizzazione. Tuttavia, in pochi notarono che gli elementi a disposizione non lasciavano presagire nulla di buono: lo spirito generale di quella votazione, che traspariva dal comunicato ufficiale, vedeva la depenalizzazione del reato di clandestinità come non intesa ad intaccare l’impianto generale della Bossi-Fini in materia di espulsioni e inoltre non in un’ottica di rispetto dei diritti, ma di convenienza economica e logistica (qui l’analisi). A dimostrazione di ciò, al momento della discussione in Senato i deputati del M5S applaudirono in blocco il discorso del collega Enrico Cappelletti secondo cui il reato di clandestinità è un fallimento perché «dalla sua introduzione i flussi migratori sono aumentati costantemente» e perché «non dà la certezza di un allontanamento effettivo» (leggi).

Meno nota al pubblico nazionale è la lunga serie di dichiarazioni dell’esponente più in vista del M5S torinese, Vittorio Bertola, che in passato gli hanno procurato più volte accuse di essere razzista, come quando diffondeva bufale propagandate in rete sui “privilegi” dei Rom e degli immigrati o quando sosteneva, nei giorni successivi al pogrom contro il campo nomadi di Torino, che la violenza è certo sbagliata ma c’è da dire che se la sono cercata (riassumendo all’osso).

Insomma, che sul tema degli immigrati il M5S sia controverso e che lo sia a Torino non è cosa nuova.

Ora, per quale motivo il Movimento Cinque Stelle si trova a votare insieme a nazionalisti, razzisti e fascisti contro la chiusura dei CIE? Per rispondere a questa domanda, ci viene incontro lo stesso movimento, che in una pagina (questa) scritta da Bertola spiega dettagliatamente cosa non condivide della mozione approvata dal consiglio comunale di Torino.

Bertola è d’accordo con la chiusura del CIE di corso Brunelleschi, a cui fa riferimento la mozione. In un’ottica di rispetto dei diritti basilari e di costruzione di una società fondata sui valori dell’antirazzismo e della solidarietà, i motivi da lui addotti sono discutibili, anche se il risultato, cioè la contrarietà al CIE, è condivisibile (esattamente come per la depenalizzazione del reato di clandestinità). Bertola, in linea con il sopracitato senatore Cappelletti, sostiene che «i CIE sostanzialmente non funzionino rispetto allo scopo per cui sono stati istituiti»: erano ideati per l’espulsione, ma l’espulsione tarda ad arrivare e spesso non avviene, il tutto sulle spalle dei contribuenti. Tra l’altro, le persone rinchiuse «diventano per forza di cose più furiose e antisociali di prima». Questa affermazione implica un’intrinseco accostamento della figura dell’immigrato con la figura dell’antisociale e una sua conseguente stigmatizzazione. L’immigrato è ricondotto ad uno stereotipo veicolato da una propaganda neanche troppo velatamente razzista: l’immigrato furioso, l’immigrato animale, l’immigrato antisociale che mina le basi della sicurezza e della convivenza civile. Non è scritto esplicitamente ma è logica conseguenza di un tale accostamento, forse neanche fatto di proposito ma frutto del linguaggio tossico cui siamo tutti stati abituati da mezzi di informazione e altri strumenti dell’egemonia culturale. Inoltre, continua Bertola, il CIE di corso Brunelleschi e il meccanismo dei CIE in generale costituiscono un problema di decoro urbano: non solo sono inefficaci e costosi, ma anche provocano «disturbo anche a chi ci abita attorno».

Ciò con cui Bertola non è d’accordo è invece la parte a suo dire ricca di contenuti ideologici (come se non fosse ideologica la convinzione razzista che l’immigrato sia intrinsecamente antisociale e furioso, o la concezione di decoro borghese che intende sottrarre alla vista le evidenze della violenza oppressiva di classe, di razza o di genere). Ovvero, la parte della mozione secondo cui:

- «i CIE sono inoltre eticamente ingiusti perché comportano una restrizione della libertà personale senza reato sanzionando la mera irregolarità amministrativa, oltre ad essere degradanti della dignità umana»;

- «sono urgenti una modifica del sistema degli ingressi, delle procedure di identificazione, della disciplina del soggiorno e delle espulsioni, una corretta applicazione della normativa europea sull’accoglienza che innalzi gli standard attualmente praticati, una riforma della legge sulla cittadinanza, una legge per l’introduzione del diritto di voto amministrativo, una legge organica sul diritto di asilo»;

- «ogni competenza in materia deve spettare al solo giudice togato».

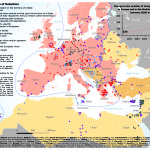

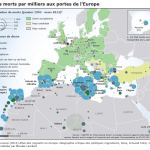

Secondo Bertola, non si può definire «inqualificabile violazione dei diritti umani» un sistema che priva gli immigrati della libertà di movimento, perché «la detenzione degli immigrati clandestini fino a 18 mesi, su provvedimento anche amministrativo, è semplicemente quanto previsto dalla direttiva europea sui rimpatri». È evidente che una motivazione del genere sia nel classico stile giustizialista e legalitario del M5S, che vede la legalità come valore assoluto e non come prodotto sociale. Per mostrare come l’Italia non costituisca un’eccezione, Bertola riporta dunque una carta dei centri di detenzione per migranti, che a mia volta riporto di seguito.

Continua così la spiegazione: «in un Paese serio, che fa leggi non per dar fiato alla bocca e fare un titolo sul giornale ma per regolare la convivenza di tutti, una persona che non è autorizzata a stare lì deve venire espulsa; e poiché per forza di cose chi tenta di entrare non ha intenzione di farsi espellere, è quasi sempre necessario farlo con la forza.

Si può benissimo discutere su quali sono le condizioni per espellere qualcuno […]; si può, anzi si deve garantire un trattamento migliore e più umano per le persone soggette alla procedura di espulsione, che non può essere trascinata per mesi e mesi. Ma non si può prescindere da un sistema di trattenimento e accompagnamento forzato alla frontiera di chi va espulso, e dunque non si può fare a meno di qualcosa che funzioni come un CIE».

“Non si può fare a meno” è un’affermazione che ricorda il motto di Margaret Thatcher in nome del quale vennero imposte le misure di ristrutturazione economica più violente dal secondo dopoguerra, furono poste le basi per la globalizzazione neoliberista e la restaurazione del dominio di classe. Se non si può fare a meno delle espulsioni, perché si può fare a meno dell’austerità, delle privatizzazioni, dei tagli allo stato sociale? Perché, almeno a parole, è questo che dicono molti esponenti del M5S. Evidentemente nel discorso politico del M5S i diritti dei migranti non sono degni della stessa attenzione che si riserva ai diritti di tutti gli altri (e questo è esemplificato limpidamente dall’apertura del comunicato di Bertola: «Bene, direte voi, allora di cosa si parla? Lavoro? Casa? Inquinamento? Traffico? Beh, non proprio: questa settimana l’urgenza individuata da PD e SEL è la chiusura dei CIE»).

Non mancano, ovviamente, accuse alla “sinistra” (che Bertola identifica con PD e SEL): esattamente come quando si rivendica l’antifascismo contestando il fascismo si ricevono accuse di essere fascisti (il classico “fascismo degli antifascisti”), in questo caso la rivendicazione di pari diritti fondamentali a dispetto di nazionalità e provenienza, ovvero una rivendicazione antirazzista, viene tacciata di razzismo. Bertola spiega così il perché: «Se non si vogliono i CIE di fatto si sta dicendo che non si vuole espellere mai nessuno, e che si vuole una immigrazione incontrollata e senza limiti. Ma una immigrazione di questo tipo serve solo a qualcuno: a chi detiene il potere economico, a cui fanno comodo grandi masse di immigrati tenuti ai margini della società e disposti a lavorare a condizioni inaccettabili per gli italiani, creando una guerra tra poveri che permette di distruggere tutti i diritti sociali conquistati in cent’anni di lotte, e che offre facili capri espiatori della crisi economica alla gente comune, evitando che essa se la prenda con chi veramente la sfrutta».

Per quanto Bertola non lo ammetterebbe mai, tale visione è ideologica. Innanzitutto considera l’immigrazione il frutto di una sorta di complotto internazionale ordito dai poteri forti, e non un fenomeno naturale parte da sempre della storia umana. Inoltre risponde ad una logica razzista, simile a quella che, forse inconsapevolmente, diffuse Il Fatto Quotidiano parlando dello sfruttamento dei migranti in agricoltura quasi come fosse un fenomeno naturale (vedi): se gli immigrati sono disposti a lavorare in condizioni di sfruttamento inaccettabili ciò non è certo dovuto ad una qualche caratteristica intrinseca del lavoratore straniero ma proprio alla loro ricattabilità e questa è dovuta al rischio di espulsione. Sostenere la necessità delle espulsioni dicendo che queste proteggerebbero i diritti degli immigrati è un controsenso. La guerra tra poveri la alimenta chi favorisce la marginalizzazione, specie lungo la linea del colore (vedi).

Infine, la chiusa è interessante: «Spiace che a portare avanti questa trappola siano i partiti cosiddetti di sinistra, ma delle due l’una: o non hanno capito niente del mondo globalizzato, o sono venduti al potere».

A quest’ultima frase forse è meglio non aggiungere ulteriori commenti. Ai posteri l’ardua sentenza su chi abbia capito di più del mondo globalizzato tra chi intende chiudere le frontiere e chi invece vuole garantire il rispetto dei diritti a prescindere da sesso, religione, razza, provenienza.

«Come mostra questa mappa, tutti i Paesi europei hanno centri di detenzione per gli immigrati clandestini, sia nella fase di prima accoglienza e identificazione che nella fase di partenza per il rimpatrio; Germania, Danimarca, Svizzera e Irlanda li tengono direttamente in carcere. A questo punto, o il Parlamento Europeo e tutti gli altri Paesi europei sono degli inqualificabili violatori dei diritti umani, o c’è qualcosa che non va nel ragionamento della mozione».

Caro Bertola, la prima che hai detto. Anche io ho una mappa da farti vedere.

[clicca per ingrandire]

[clicca per ingrandire] [clicca per ingrandire]

[clicca per ingrandire]

A quelli che dicono «dopo questo voto le cose finalmente cambiano», «la base è migliore di Beppe Grillo» e dopo lo scetticismo degli ultimi mesi o anni cominciano a pensare al M5S come un possibile strumento parlamentare nella lotta contro la xenofobia o vedono possibili aperture da parte del M5S perché questo si affianchi al movimento contro il razzismo e per i diritti dei migranti, andrebbero tuttavia ricordate un paio di cose.

A quelli che dicono «dopo questo voto le cose finalmente cambiano», «la base è migliore di Beppe Grillo» e dopo lo scetticismo degli ultimi mesi o anni cominciano a pensare al M5S come un possibile strumento parlamentare nella lotta contro la xenofobia o vedono possibili aperture da parte del M5S perché questo si affianchi al movimento contro il razzismo e per i diritti dei migranti, andrebbero tuttavia ricordate un paio di cose.