Il 26 luglio, il presidente nigerino Mohamed Bazoum è stato posto in stato di arresto dalla propria guardia presidenziale, il cui capo Abdourahamane Tchiani ha preso il potere appoggiato dall’esercito. La giunta militare ha immediatamente preso possesso delle comunicazioni, dei palazzi governativi, ha chiuso le frontiere e indetto un coprifuoco a tempo indeterminato.

Sono state già scritte e dette molte cose sul significato storico del colpo di Stato in Niger come sintomo del declino del controllo della regione da parte della Francia, come risultato dell’instabilità crescente degli Stati del Sahel, preda di gruppi armati capaci di strappare loro porzioni sempre più grandi di territorio, e come terremoto geopolitico che delineerebbe una strategia di influenza della Russia in Africa.

Tuttavia, nelle varie analisi e letture degli eventi che stanno circolando, due cose non traspaiono adeguatamente: una traspare ma senza darle la dovuta importanza, l’altra sembra del tutto assente.

L’Africa: immenso serbatoio di risorse

Quello che sta succedendo nel Sahel e in Africa occidentale da un decennio dovrebbe essere oggetto di attenzione e preoccupazione da parte di chiunque intenda capire a fondo i processi che interesseranno il mondo intero nei prossimi anni, tra cambiamento climatico, devastazione ecologica globale e ristrutturazione del capitalismo.

L’Africa è un immenso serbatoio di risorse economiche. Per via della sue caratteristiche geologiche, detiene circa un terzo delle risorse minerarie del pianeta, la qual cosa ha fatto di essa una torta da spartire tra le potenze dominanti fin da quando il capitalismo coloniale ha creato una rete di sfruttamento planetario basata sullo schiavismo. In Africa sono presenti tra il 20% e il 90% delle riserve mondiali di 11 minerali necessari per la transizione energetica (e alcune stime potrebbero essere al ribasso): da solo, il Sudafrica ha il 91% delle risorse mondiali di platino, il Marocco il 70% di quelle di fosfato, la Repubblica Democratica del Congo il 50% delle riserve di cobalto, e il continente detiene oltre il 90% delle riserve di metalli del gruppo del platino (rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio, platino e renio). La lista è lunga ed è ovvio che faccia gola alle potenze che intendono accaparrarsi le risorse necessarie per controllare la filiera tecnologica dei mercati emergenti, come pannelli fotovoltaici, turbine eoliche, veicoli elettrici, produzione di idrogeno verde e catalizzatori automobilistici.

Per non parlare dell’energia fossile: notoriamente gas naturale, petrolio e carbone abbondano in diverse regioni del continente. In aggiunta ai siti di estrazione attivi e ai giacimenti conosciuti, solo dal 2017 a oggi sono state date concessioni esplorative su un’area del continente di quasi 900 000 km2, equivalente alla superficie di Francia e Italia insieme. Questi progetti alimentano speranze di arricchimento rapido e hanno l’effetto di allontanare molti paesi attualmente privi di idrocarburi dal proprio potenziale di investimento nelle risorse rinnovabili.

Tutto lascia pensare che l’Africa sarà nel prossimo decennio il principale campo di battaglia per il controllo delle risorse energetiche o dei materiali per il loro sfruttamento e, conseguentemente nel contesto attuale, per la supremazia economica: il controllo degli impianti di estrazione, lavorazione e smistamento delle risorse minerarie sarà decisivo, e senz’altro non per l’eliminazione della cause del riscaldamento globale e il ripristino degli equilibri ecologici. Al contrario, l’approvvigionamento di suddette risorse sarà all’origine di disastri ambientali e umanitari ancora maggiori e i tanto sbandierati obiettivi “verdi” saranno sacrificati (esattamente come adesso) sull’altare della corsa al profitto.

Il portato politico

In questa cornice, le strategie di influenza delle varie potenze assumono una valenza molto più significativa. Se la competizione per il controllo economico è il motore cruciale che determina interessi e obiettivi delle forze in gioco, esiste anche una diversità di processi prettamente politici da cui dipende la forma dell’espressione e dell’attuazione di tali desideri di controllo.

Questa è la prima delle due cose che mancano nelle letture attuali: il portato politico profondo. Il punto traspare solo superficialmente dalle analisi di questi giorni. Per esempio, quando si nota che il 25% dell’uranio che alimenta le centrali nucleari europee viene dal Niger e che il governo francese si è affrettato a precisare che un taglio alla fornitura nigerina non comprometterebbe in alcun modo la produzione energetica francese (mentre comunque il colosso minerario francese Areva-Orano continua a operare in Niger nonostante il golpe), ci si concentra sul dato economico ma non su quello politico. Il Kazakhstan è il maggiore produttore mondiale di uranio (oltre il 40%) nonché il maggiore fornitore della Francia (43% a fronte del 18% dal Niger) e le rivolte del gennaio 2022 ebbero un impatto sul prezzo dell’uranio nel mercato globale, ma all’epoca il governo francese non si scomodò a rilasciare alcuna dichiarazione e le sole rassicurazioni vennero da Areva-Orano.

Perché delle tensioni in Kazakhstan con un reale impatto materiale sulle forniture di uranio non suscitano alcun appello alla calma, mentre delle tensioni in Niger senza impatto materiale spingono il governo francese a esprimersi? L’incertezza per ciò che rappresentano politicamente. Allarghiamo lo sguardo.

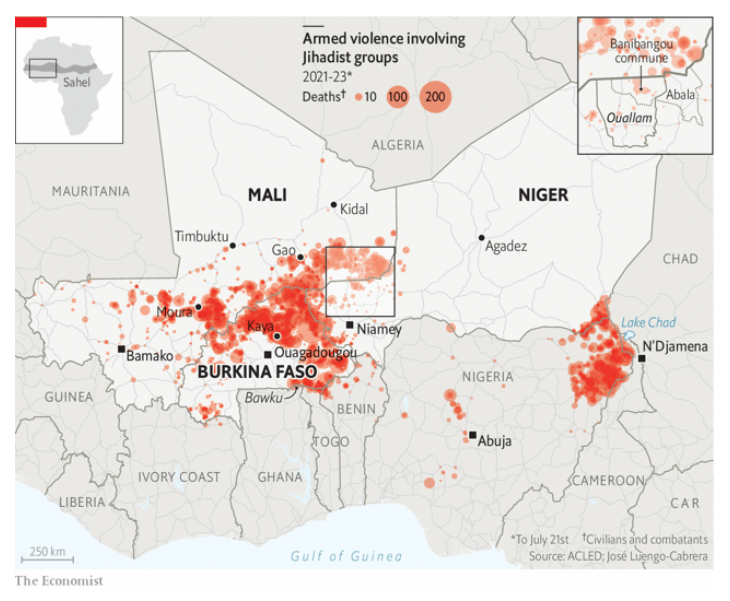

L’intervento militare francese nel Sahel, cominciato nel 2013 con l’intento di coordinare la lotta contro il terrorismo islamico nella regione, con l’operazione Serval poi ribattezzata Barkhane, non è stato affatto capace di arginare la minaccia. Al contrario, la situazione si è aggravata: la presenza dell’esercito francese ha spinto migliaia di giovani verso la ribellione jihadista e oggi i gruppi armati controllano ampie regioni rurali, minacciano di espandersi a sud verso la costa toccando paesi prima al sicuro (Benin, Togo, Costa d’Avorio), e il tasso di violenza criminale, religiosa e politica è aumentato vertiginosamente.

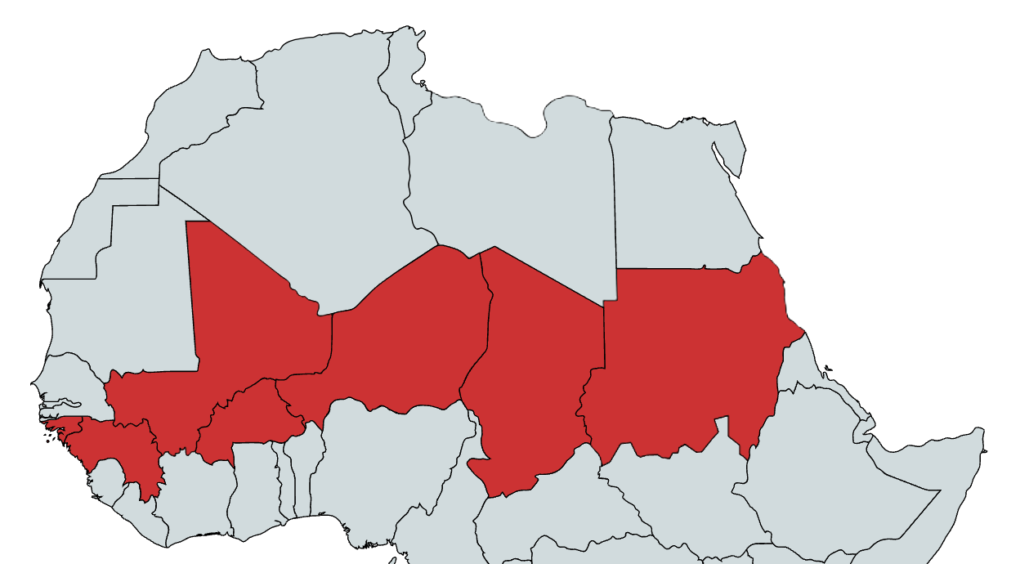

Dopo anni di relativa calma, sono tornati in voga i colpi di Stato, tentati o riusciti: in Mali, Burkina Faso, Guinea, tradizionalmente allineati alle politiche neocoloniali francesi, hanno preso il potere giunte militari golpiste ostili: l’esercito francese è stato espulso dal Mali nel novembre 2022 e si è ritirato dal Burkina Faso del febbraio 2023, il Mali ha vietato radio e associazioni finanziate dalla Francia, e l’operazione Barkhane è stata dichiarata terminata così come la missione di pace dell’ONU in Mali (MINUSMA) nata inizialmente per stabilizzare il paese dopo la rivolta Tuareg del 2012. La Francia è stata costretta a rimodulare la propria presenza nel Sahel, sia in termini militari, con il trasferimento delle forze da Mali e Burkina Faso verso Niger e Ciad, sia in termini di strategie utilizzate, per renderla meno visibile sul piano politico e militare.

Lo sfaldamento degli equilibri in Africa occidentale

Questa ridotta visibilità è il punto cruciale, perché rispecchia un minore riconoscimento della Francia come cane da guardia della regione. La rete di alleanze e interessi intessuta in secoli di colonialismo si sta sfaldando sempre più clamorosamente e il campo filofrancese sta perdendo la prima indiscussa posizione dominante, aprendo un vuoto politico. A riprova di questo, un crescente sentimento “anti-francese” (potenzialmente anticolonialista) serpeggia tra la popolazione di tutta l’Africa occidentale, che si permette ormai di esprimerlo apertamente e in forme conflittuali (da slogan e bandiere bruciate ad attacchi a simboli del dominio francese, incendi e saccheggi di multinazionali).

Questo vuoto è oggetto di contese tra forme politiche concorrenti. Da un lato è occupato dai regimi militari, che per parte della popolazione sembrano essere diventati la forma preferibile per l’espressione del sentimento “anti-francese”; da un altro dalle ribellioni tradizionaliste e fondamentaliste guidate dai numerosi gruppi armati jihadisti; infine, in paesi con una più solida tradizione democratica, da movimenti di opposizione popolari dichiaratamente anticolonialisti, che il campo filofrancese non riesce più a tenere sotto controllo.

Quest’ultimo è il caso del Senegal, dove il governo filofrancese di Macky Sall è da mesi alle prese con un’opposizione in stato di mobilitazione permanente in difesa di Ousmane Sonko, carismatico militante panafricanista e potenziale candidato alle prossime elezioni presidenziali, sostiene l’uscita dal franco CFA, strumento coloniale per eccellenza che strangola le economie delle ex-colonie francesi. Il governo ha risposto con il pugno di ferro: esercito e squadracce armate per strada, decine di morti, arresti indiscriminati, blocco di internet, oscuramento dell’unico canale televisivo vicino all’opposizione, scioglimento del principale partito di opposizione.

Il 26 luglio, nel solco di questa dinamica di riconfigurazione dei rapporti di forza tra i vari attori istituzionali e sociali, gruppi di interesse e gruppi militari nel Sahel, si è aggiunto alla lista il colpo di Stato in Niger.

La fragilità dell’ascendente della Francia si riflette anche nell’incapacità della CEDEAO (Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale, ECOWAS in inglese) ad accordarsi su una linea politica riguardo alla gestione della situazione in Niger. Finora, la linea dominante era sempre stata quella che favoriva la tutela degli interessi francesi nella regione: anche dopo i colpi di Stato in Mali, Guinea e Burkina Faso, la sospensione di questi paesi aveva mantenuto l’allineamento.

Dopo il colpo di Stato in Niger, la CEDEAO, presieduta per adesso dalla Nigeria e forte dell’appoggio di esponenti di spicco della diplomazia occidentale (da Parigi, Washington, Bruxelles), ha staccato l’erogazione di corrente elettrica al Niger (fornita al 70% dalla Nigeria) e ha dato un ultimatum per ripristinare l’ordine costituito entro una settimana, pena l’uso della forza militare. In reazione, i governi militari di Mali e Burkina Faso, hanno annunciato che in caso di intervento entrerebbero in guerra in difesa del Niger. Ovvero, in guerra contro altri Stati della stessa CEDEAO di cui fanno parte, sebbene sospesi.

Non solo: per dar seguito alla minaccia, il presidente della Nigeria ha sottoposto al parlamento nigeriano la richiesta di intervento militare, ma la proposta è stata respinta a larghissima maggioranza. La maggior parte degli altri Stati membri, pur approvando l’idea, non ha mobilitato le forze armate e la Nigeria è l’unico Stato con una forza militare che conterebbe qualcosa in questo frangente. Insomma, il presidente della CEDEAO è partito fiducioso di raccogliere l’usuale consenso, ma non ha avuto l’approvazione neanche del proprio paese. Difficile immaginare una disfatta politica più goffa. Quello che conta in questa analisi è che solitamente quel consenso era dato dall’allineamento sugli interessi francesi. Oggi non è più così e si assiste a un’accelerazione importante del processo di sfaldamento degli equilibri politici della regione.

Le mire espansionistiche russe

L’assenza di un cane da guardia nella regione si manifesta in un’ultima dinamica, da non sottovalutare: l’avanzamento delle mire espansionistiche russe.

In questo, il Mali del generale Assimi Goïta è stato un caso lampante: mentre espelleva l’esercito francese, chiudeva i canali diplomatici e vietava associazioni e radio francesi, la giunta militare faceva accordi con il gruppo Wagner assumendolo come “supporto militare” e concedendo sottobanco lo sfruttamento di diversi siti minerari. Il Mali è diventato un modello da manuale: il Burkina Faso ha seguito rapidamente; e nel giro di solo una settimana i golpisti in Niger hanno preso molte delle misure osservate in Mali negli ultimi anni. Mentre le giunte al potere negano, la diplomazia russa conferma. Quando il primo ministro maliano Choguel Kokalla Maïga si è schierato a favore dei golpisti in Niger, lo ha fatto da San Pietroburgo, dove presenziava il vertice Russia-Africa.

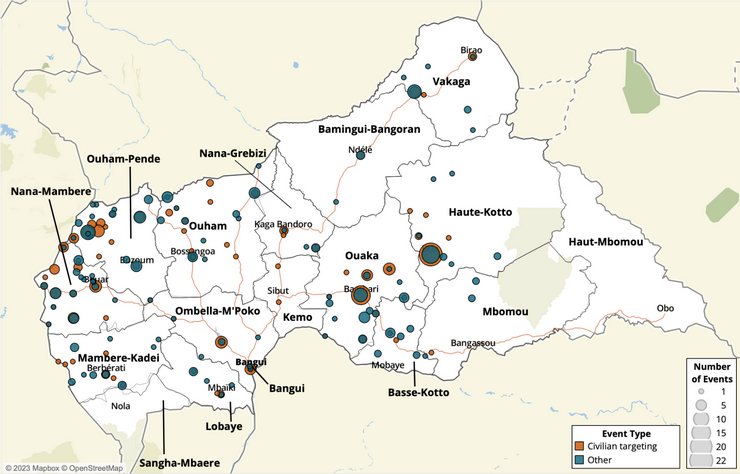

La giunta filorussa in Mali è la forma politica visibile delle ambizioni espansionistiche della Russia, ma la presenza di forze che tutelano gli interessi russi è attestata in diverse altre forme più discrete. Per esempio, il gruppo Wagner è presente nella Repubblica Centrafricana dal 2018 tramite due società prestanome che forniscono “supporto militare” (leggasi: massacri di civili) e si assicurano il controllo delle miniere di oro. La COSI (agenzia prestanome) il 31 luglio ha diramato un comunicato di appoggio al golpe in Niger, strumentalizzando la legittimità del sentimento anticoloniale.

Altre strategie si collocano nel solco del soft power costruito pazientemente nel corso di anni o decenni,, tramite l’apertura, il finanziamento e la coordinazione di centri studi, associazioni culturali, organi di informazione, gruppi di pressione che hanno fatto circolare materiale in linea con gli interessi strategici del blocco espansionista e imperialista russo, in maniera simile a quanto successo in Donbass.

Questo spiega la presenza di così tanti slogan pro-Putin, rivendicazioni filorusse e bandiere russe nelle manifestazioni di piazza degli ultimi anni, dal Mali alla Repubblica Centrafricana, fino ad arrivare agli attacchi dell’ambasciata francese a Niamey.

Una disamina dettagliata delle attività che indicano la volontà del blocco imperialista russo di impiantarsi nella regione approfittando della crescente instabilità e vuoto di potere, sostituendosi almeno in parte al blocco neocolonialista francese, sarebbe ancora molto lunga. Il punto principale che emerge, ancora una volta, è che gli equilibri in Africa occidentale stanno saltando e che solo un’analisi prospettica di lungo termine può cogliere le implicazioni degli eventi in corso.

L’altra risorsa economica dell’Africa

All’inizio di queste considerazioni, è stato detto che due cose non traspaiono adeguatamente nelle letture attuali. Una è lo sfaldamento generale di tutti gli equilibri istituzionali e sociali in Africa occidentale, che spesso viene colto solo di sfuggita. L’altro punto invece sembra completamente assente. Qual è?

Come citato sopra, l’Africa detiene un’enorme quantità di risorse e per molte di queste addirittura il primato delle riserve mondiali. Di questi dati si parla molto nelle analisi geopolitiche, negli studi delle relazioni internazionali e nelle valutazioni politiche di buona parte della sinistra. Tuttavia, in una prospettiva rivoluzionaria e materialista, manca qualcosa di fondamentale, e cioè la presa in considerazione di un’altra risorsa economica dell’Africa: la forza lavoro.

Complessivamente, l’Africa detiene di gran lunga il primato mondiale per la crescita democrafica, con un tasso medio del 2,45% dal 2000 in poi. Il Niger registra il tasso di fertilità più elevato al mondo (6,89%) e ha la popolazione più giovane del pianeta (il 50% ha meno di 15 anni). Entro una quindicina d’anni, la popolazione totale dell’Africa potrebbe agevolmente superare i 2,5 miliardi di persone.

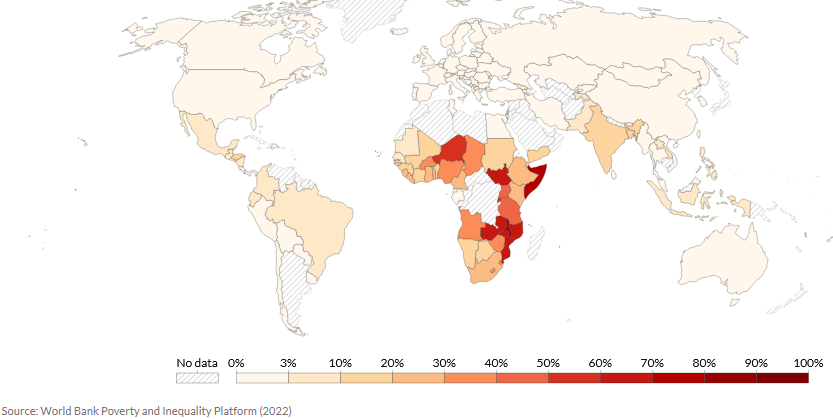

Nonostante la disponibilità in materie prima e risorse di immenso valore economico, l’Africa detiene il primato per tasso di povertà e per indice di sviluppo umano medio. Sui motivi di questo divario, sono già stati scritti fiumi di inchiostro e gran parte della responsabilità è da attribuirsi a secoli di colonialismo europeo che hanno devastato e saccheggiato territori e popolazioni sottoponendole a incredibili livelli di violenza politica e economica. L’Africa non è povera: è impoverita, o per dirla con Walter Rodney, “è stata sottosviluppata“.

Negli ultimi anni, molti Stati africani hanno registrato altissimi tassi di crescita economica, tra i più alti al mondo. Se l’Africa cresce così tanto ma la popolazione anche così tanto povera, dove va a finire tutta questa ricchezza? Non serve chissà quale perspicacia per capire che esistono due processi paralleli e parzialmente sovrapposti: l’appropriazione neocoloniale e lo sfruttamento capitalistico.

I dati mostrano che nell’ultimo decennio si è assistito a un aumento delle disuguaglianze economiche nella maggior parte dei paesi dell’Africa subsahariana, con una distribuzione della ricchezza che ha visto il 10% più ricco della popolazione concentrare nelle proprie mani quote sempre maggiori, e un 1% che da solo detiene fino al 36% della ricchezza (per informazione: in Niger detiene tra il 16% e il 19%).

E questa è solo una parte della ricchezza non redistribuita: una grossa parte è direttamente spostata al di fuori dei confini seguendo schemi neocoloniali che tengono le popolazioni africane strette in una morsa micidiale.

Imperialismi e rivoluzioni

Ricapitolando: l’Africa produce sempre più ricchezza e ha un potenziale strategico sempre maggiore; questa ricchezza è sempre più concentrata nelle mani di pochi sia nei paesi africani che nelle potenze neocoloniali; e questo avviene nonostante l’espansione demografica, il che crea ulteriore “scarsità” per la popolazione povera a cui questa ricchezza viene sottratta.

Questo scenario di “scarsità” delle risorse dovuto alla competizione di forze concorrenti, con aumento di violenza economica e politica intra- e interstatale a opera di attori istituzionali e non, è lo scenario che si prospetta a livello mondiale nel prossimo futuro, di cui la situazione in Africa e in particolare nel Sahel è un’anticipazione.

Bisogna considerare un punto cruciale: la popolazione povera dell’Africa lavora per produrre tutta questa ricchezza. Sarebbe difficile che continuasse ancora a lungo a vedersi depredata, senza battere ciglio, della ricchezza che produce da parte di cricche locali in combutta coi padroni coloniali, di aziende multinazionali eredi indirette (e a volte dirette) dello schiavismo atlantico, di signori della guerra senza scrupoli.

In questa prospettiva, molte delle forze citate sopra assumono una funzione storica precisa: quella di scongiurare la nascita di un movimento rivoluzionario che faccia seguito alle logiche rivendicazioni di redistribuzione della ricchezza, scardinando i principi chiave dell’appropriazione coloniale e dello sfruttamento capitalistico.

L’uso del sentimento anti-francese da parte del blocco imperialista russo, appiattendo ogni narrazione su un piano geopolitico e “multipolare” in cui è naturale che i territori del mondo si dividano in sfere di influenza tra grandi potenze regionali, soffoca l’emergere potenziale di un blocco anticolonialista rivoluzionario. Per la Francia e il resto dell’Occidente, nonostante la competizione con la Russia in Africa sia un piatto indigesto, è comunque preferibile rispetto all’affermarsi di un movimento rivoluzionario, che avrebbe un potenziale di destabilizzazione del capitalismo mondiale molto più pericoloso dal punto di vista della borghesia in quanto arriverebbe a toccare la madrepatria coloniale.

I movimenti rivoluzionari che lottarono per l’indipendenza nell’impero coloniale portoghese condussero alla fine della dittatura di Salazar: armandosi per la liberazione dei propri paesi, contribuirono alla liberazione del Portogallo dal fascismo. Le colonie italiane conobbero una dinamica simile: la prima Resistenza antifascista fu quella anticoloniale, condotta da Omar al-Mukhtar in Libia a partire dal 1923 e seguita da movimenti di guerriglia in Etiopia e Eritrea contro il colonialismo e l’occupazione da parte dell’Impero italiano.

In quest’ottica, non sarebbe azzardato tracciare un parallelo tra la crescita del sentimento “anti-francese” nel Sahel e l’aumento della conflittualità politica in Francia, particolarmente elevata rispetto agli altri paesi europei nell’ultimo decennio, partendo dal movimento dei gilet gialli alle rivolte dello scorso giugno, passando per il movimento contro la riforma delle pensioni, accompagnati da una svolta autoritaria e repressiva dello Stato francese, che è oggi possibile includere nel club delle “democrazie illiberali”.

Questa idea dell’imperialismo come argine alla rivoluzione non riguarda solo ciò che la Francia subisce in Africa occidentale, ma anche ciò che attivamente promuove. Come già ricordato, l’intervento francese nel Sahel e la conseguente militarizzazione del conflitto alimentano i gruppi armati conservatori e fondamentalisti: questi ultimi trovano nel sentimento anti-francese terreno fertile su cui far leva e incanalano in ribellioni e insurrezioni di carta tendenze che altrimenti potrebbero finire per organizzarsi politicamente colpendo il cuore del sistema economico.

I vertici dello Stato francese ne sono coscienti, ma preferiscono questo scenario di morte e distruzione piuttosto che alleggerire la pressione della morsa del capitalismo neocolonialista: scelgono di impedire preventivamente la nascita di un movimento anticoloniale radicale, popolare e rivoluzionario. Sanno che arriverà un momento in cui coloro che da secoli producono ricchezza per il resto del mondo chiederanno inevitabilmente i conti.