Forse non tutti sanno che a questo sito è associata un’omonima pagina sul colosso blu, la rete sociale più diffusa nei paesi del mondo occidentale. La funzione di questo comunicato è informare che, salvo colpi di scena repentini o efficaci opere di convincimento, tale pagina si avvia alla chiusura.

Tuttavia, per chiarezza, trasparenza e un po’ anche per rispetto verso chi l’ha seguita, in maniera attiva, con vivo interesse e sincero supporto oppure più passivamente, ma con altrettanto interesse, è opportuno ricostruire il percorso che porta alla decisione drastica di chiudere un possibile spazio di confronto e condivisione tra le maglie di quella rete che è Facebook, tanto più se ciò fornisce l’opportunità di esternare alcune riflessioni sul ruolo che Facebook svolge nell’organizzazione della vita personale, sociale e politica (l’esigenza di ripercorrere la storia per comprendere il presente è proprio quello che intendeva suggerire Friedric Jameson con la celebre raccomandazione: «storicizzare sempre!»).

Alla cortese attenzione di lettori e lettrici

Questa pagina si è presentata fin dal primo giorno (era il 5 ottobre 2012, ma il primo post risale all’8 ottobre) come un esperimento. La sua inaugurazione seguiva di quasi un anno la pubblicazione di una trilogia di post (qui, qui e qui) dedicata all’analisi di Facebook come strumento di controllo sociale e come struttura totalizzante e alienante, con accenni indiretti alla filosofia anarcocapitalista che lo sostiene dal punto di vista economico e politico.

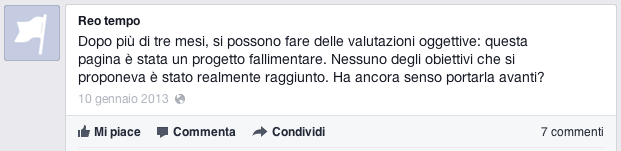

Dato che la posizione rispetto a quello strumento era netta e di forte critica dalle pagine di questo blog (che all’epoca portava il nome di Cultura! Libertà!), l’apertura della pagina suscitò ilarità, non senza qualche bonaria disapprovazione. Per rimediare, il campo “informazioni relative alla pagina” fu aggiornato per spiegare che «questo è un esperimento» e che l’obiettivo posto era quello di «fare rete, costruire una comunità intorno alle discussioni sui temi proposti, liberare con il sapere critico i fatti e le idee che li imbrigliano». Era un tentativo, quindi, di fare breccia nelle maglie del gigante scardinandone la logica assoggettante, il ruolo sociale e la struttura che, come riportato all’inizio della presentazione, «lo rendono un mezzo intrinsecamente inadatto alla costruzione critica del sapere». A diciotto mesi di distanza è possibile affermare che l’esperimento non è riuscito, per mancato raggiungimento degli obiettivi e per alcune esternalità negative che ha collateralmente prodotto, discusse in seguito.

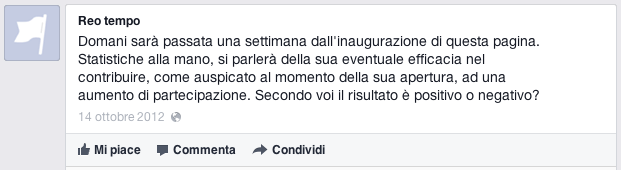

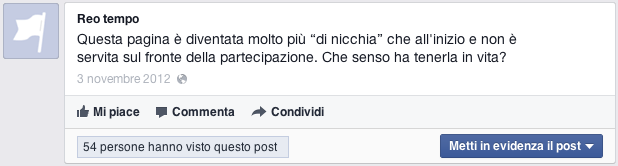

Dati alla mano, l’incremento di interazioni di stampo tipicamente facebookiano (condivisioni “pure” e “mi piace”) non ha prodotto un parallelo incremento di interazioni più adatte alla liberazione di quel «sapere critico», come potrebbero essere i commenti (con i dovuti accorgimenti sulla reale funzione di indicatore di partecipazione costruttiva). Dopo un fisiologico boom iniziale, durato qualche giorno, la pagina ha visto un calo di visite e di partecipazione talmente brusco da portare a chiedersi, già dopo appena una settimana, se avesse senso continuare a tenerla in vita. Lo stesso dubbio si ripresentò dopo poco più di tre mesi dall’inaugurazione della pagina. Una settimana o tre mesi sono effettivamente periodi di breve durata, specialmente se si tratta del raggiungimento di propositi tanto ambiziosi.

Per ovviare a tale problema, in perfetto stile riformista l’obiettivo a lungo termine fu momentaneamente abbandonato per insistere su una serie di strategie il cui scopo sarebbe stato aumentare il livello di partecipazione a carattere propriamente facebookiano (numero di “mi piace” ricevuti dalla pagina, numero di “mi piace” o condivisioni dei singoli post) ovvero irrilevanti per l’obiettivo a lungo termine, nella speranza che l’incremento della platea avrebbe prodotto in seguito, per semplici motivi statistici, un incremento di partecipazione attiva, di elaborazione e condivisione di idee, di discussione critica.

Così cominciò il periodo delle citazioni, con ritmi di diverse al giorno, in modo da saturare il traffico diretto alla pagina senza renderla produttore indesiderato di informazioni e notifiche. Molte citazioni piacevano (o meglio, erano “mipiaciute”) ed erano condivise, portando di tanto in tanto manciate di nuovi lettori che, cliccando “mi piace” sulla pagina, decidevano di tenersi aggiornati.

Tuttavia, seppure l’obiettivo ultimo fosse temporaneamente passato in secondo piano rispetto alle incombenze presenti, rimaneva comunque chiaro che non era una pagina di citazioni che si voleva costruire. Alle citazioni si sostituirono piccole rassegne stampa selettive accompagnate da commenti critici che permettessero di mettere in luce particolari aspetti generalmente trascurati da chi legge una notizia. Il numero di “mi piace” cresceva lentamente ma costantemente, ogni nuovo lettore era terra conquistata.

Fin qui il racconto mette in luce una cosa interessante: che per vivere e prosperare dentro una struttura non puoi che essere riformista. Anche ad un livello così banale, poco serio e stupido (ma ditelo a chi ci guadagna miliardi) come Facebook, la volontà di crescere al suo interno ha comportato inevitabilmente la rinuncia ad obiettivi primari, trasformandoli in obiettivi “a lungo termine”, e la loro sostituzione con obiettivi immediati che siano conformi alla struttura generale del dispositivo. Inoltre, e ho volontariamente marcato questo anche nel linguaggio dei precedenti paragrafi, con la concezione della pagina Facebook è cambiato anche il modo di gestirla: i contenuti del “produttore di informazioni e notifiche” che è la pagina sono stati rivolti ad una “platea” per aumentare il “traffico”. C’è stato uno spostamento, almeno inizialmente non conscio, dalla riflessione allo spettacolo, dal pensiero all’intrattenimento, dalla partecipazione attiva all’assorbimento passivo. C’è stato uno scivolamento pericoloso dal dissenso al consumo di dissenso.

La quantità di contenuti, in virtù della necessità di tenere alto il traffico nella speranza di accrescere il pubblico di lettori (diventati spettatori), è stata spesso mantenuta artificialmente alta attraverso la pubblicazione di immagini, grafici e articoli, e le analisi più o meno approfondite che inizialmente li accompagnavano si sono sempre più ridotte fino a diventare brevi commenti o addirittura sparire del tutto, perché la mancanza di partecipazione critica non invita alla produzione di analisi. Questo ha trasformato la pagina in poco più che un aggregatore di notizie, lontanissimo da ciò che inizialmente ambiva ad essere.

In aggiunta a questi problemi tutti interni alla struttura del dispositivo, si può menzionare almeno un’esternalità negativa. Il tempo e le energie spesi nella gestione della pagina Facebook dedicata al blog hanno paradossalmente provocato un calo di attività sul blog stesso. Ciò può essere ricondotto ad almeno due ragioni a cui qui e ora si farà riferimento come “spostamento del baricentro” e “canalizzazione alternativa”.

Lo spostamento del baricentro è il cambiamento dello spazio di aggregazione dei lettori: se il fulcro dell’attività di dibattito tra i lettori prima era il blog, ora tale ruolo (seppur in un’altra forma, non di dibattito ma di notifica) è stato assunto indubitabilmente dalla pagina Facebook. Nei primi tempi ogni post era accompagnato dall’invito a commentare, eventualmente, sul blog (abitudine persa quando è stato evidente dai dati che un numero infimo di visite al blog proveniva dalla pagina Facebook producendo commenti in calce ai post sul blog) e tuttora la presentazione recita «non sarà esattamente un trasloco: semplicemente, gli articoli verranno inseriti anche in questa pagina, contestualmente alla loro pubblicazione, ma mantenendo una propria esistenza a prescindere da Facebook». Dal punto di vista informatico è ancora così, ma ciò che socialmente è avvenuto è un chiaro spostamento.

Per canalizzazione alternativa si intende qui la tendenza ad investire tempo ed energie per la gestione della pagina Facebook sottraendone alla gestione del blog (con conseguente dirottamento anche degli obiettivi). Pare che questo fenomeno abbia un carattere generale: dove si assiste ad una crescita nell’uso dei social network, si osserva anche un calo nell’attività dei blog. Il motivo è semplice: i social network semplicemente distraggono.

Queste due ragioni si alimentano reciprocamente: se il fulcro dei lettori si sposta contribuendo alla canalizzazione alternativa delle energie e della creatività, chi scrive avrà sempre meno motivi (meno commenti, meno dibattiti, meno stimoli e spunti di riflessione) per occuparsi di un fulcro abbandonato, e ciò costituirà per i lettori un motivo in più per abbandonarlo del tutto.

Alla fine di questa lunga riflessione, ci si potrebe chiedere se non sia forse io, in realtà, semplicemente incapace di gestire questo particolare canale di espressione, questo potenziale veicolo di pensiero critico che è Facebook, e se non proietti forse la mia incapacità su Facebook accusandolo ingiustamente.

Non è ovviamente da escludere, ma per il momento la mia opinione resta quella di tre anni fa: la natura di Facebook è alienante, totalizzante, antirivoluzionaria (non è questo il momento di spiegare in dettaglio ogni singolo attributo), la sua struttura è strumento di inevitabile controllo e di possibile repressione, rimane «un mezzo intrinsecamente inadatto alla costruzione critica del sapere».

In che modo un “mi piace” apre la mente, produce e libera sapere critico?

Chiudo questa pagina Facebook perché Facebook chiude.

Lo stile è quello spesso riscontrato in altre opere dello scrittore, con un uso anticonvenzionale della punteggiatura e, in particolare, vorrei ricordare l’espediente letterario che preferisco: i personaggi non hanno mai un nome.

Lo stile è quello spesso riscontrato in altre opere dello scrittore, con un uso anticonvenzionale della punteggiatura e, in particolare, vorrei ricordare l’espediente letterario che preferisco: i personaggi non hanno mai un nome.  Vi rimando, a proposito della vista come senso i cui aspetti possono essere sintomi di qualcosa che nella società non funziona, ad

Vi rimando, a proposito della vista come senso i cui aspetti possono essere sintomi di qualcosa che nella società non funziona, ad