Queste riflessioni sono state pubblicate anche su Napoli Monitor.

Il figlio che non è abbracciato dal villaggio

lo brucerà per sentirne il calore

(proverbio)

L’ennesima esecuzione razzista da parte della polizia francese ha innescato una rivolta per certi versi molto più esplosiva di quella del 2005. Le reazioni del governo, della borghesia, di una parte della sinistra, sono di una cecità agghiacciante, lontana anni luce dalla comprensione dell’origine sociale dello scoppio di tale rivolta. All’Onu, che chiede alla Francia di rivedere i metodi della propria polizia e di assicurarsi di prevenire e punire ogni comportamento discriminatorio, il governo di Macron risponde che nella polizia francese non esiste alcun razzismo. Al raro giornalismo ancora lucido che fa notare che la legge votata nel 2017 dall’attuale ministro dell’interno Darmanin ha portato alla quintuplicazione del numero di morti ammazzati dalla polizia, il ministro semplicemente nega che tale aumento sia mai avvenuto, in barba alle statistiche e ai documenti ufficiali.

Invece di parlare di ciò che ha condotto all’omicidio di Nahel, si evoca la sua morte solo come presunto “pretesto” per bruciare tutto. Se l’omicidio di Nahel è un pretesto, qual è il vero motivo? Secondo Macron sono i videogiochi. Per alcuni osservatori, anche in Italia, incapaci di dissimulare il razzismo, il motivo è semplicemente la provenienza della popolazione in rivolta: irrazionale e presa da una furia immotivata, sarebbe costantemente in attesa di una qualunque scusa per bruciare tutto senza un perché.

La vera questione neanche si tocca: l’origine di gran parte della popolazione in rivolta è coloniale. Il trattamento che questa popolazione riceve quotidianamente da parte delle istituzioni è coloniale. La gestione politica razzista è coloniale. Le rivolte delle “banlieues” a cui si assiste ciclicamente sono solo un’infinitesima parte della violenza coloniale su cui da secoli si basa la società francese.

La scarsa conoscenza della questione coloniale francese rischia però di essere letta in maniera limitata da un pubblico italiano. Il colonialismo è ben più del “semplice” razzismo, che ne costituisce il lato culturale: resta il piano economico. Riducendo tutto al razzismo, l’aspetto economico strutturale rischia di passare inosservato. Il colonialismo è stato ed è innanzitutto un sistema che gerarchizza gli esseri umani per colore, nazionalità, origine, statuto amministrativo, e opera su questa base per estrarre ricchezza e distribuirla in maniera socialmente iniqua. Storicamente, il colonialismo ha consentito in maniera sostanziale l’accumulazione originaria, l’appropriazione di risorse e lavoro da parte degli uomini d’affari europei, e ha contribuito allo sviluppo del capitalismo. Oggi, la gestione coloniale della popolazione povera e di origine straniera è ancora la più forte forma di disciplinamento che tiene in piedi il sistema di sfruttamento.

Le rivolte di questi giorni esprimono ampiamente una rabbia contro questo sistema. Poco importa che non ci siano rivendicazioni politiche ufficiali. La stragrande maggioranza degli oltre mille incendi di edifici ha colpito particolari obiettivi: commissariati, stazioni di polizia, caserme, municipi. La rivendicazione è sotto gli occhi di tutti: basta volerla vedere.

Inizialmente sono stati attaccati i luoghi del potere poliziesco e delle istituzioni. In un secondo tempo è stato appiccato il fuoco anche ad altri luoghi del servizio pubblico, come scuole e biblioteche. Molta gente, pur comprendendo la rabbia per il razzismo e l’omicidio di Nahel, ha interpretato questi atti come puramente criminali, senza alcun contenuto politico, dimenticando che scuole e biblioteche, per quanto possa dispiacere, sono di fatto strumenti di esclusione sociale. Nonostante il suo valore emancipatore ideale, la scuola è per molti giovani la prima istituzione in cui le disuguaglianze sociali si trasformano in disuguaglianze scolastiche, in cui si subiscono discriminazioni razziste e disciplinamento poliziesco: addirittura, alcuni presidi collaborano direttamente con la polizia segnalando gli allievi più “vivaci”. In questo senso, la scuola non è che un’estensione del sistema poliziesco. In molte biblioteche di quartieri in cui la maggior parte delle famiglie a casa non parla francese, è difficile trovare materiale in lingue diverse. Anche in questo caso, un encomiabile intento emancipatore assume le sembianze concrete di uno strumento di esclusione o di imposizione culturale. L’attacco a questi luoghi è da leggersi come un attacco al sistema di esclusione sociale che opera quotidianamente nei quartieri. Non è un attacco ai “simboli” di tale sistema, ma proprio ai luoghi in cui materialmente esso prende forme visibili.

In risposta a chi sostiene che la rivolta non abbia rivendicazioni concrete, è ancora più significativo il fatto che rapidamente si siano diffusi a macchia d’olio i saccheggi di negozi di ogni tipo fino ad arrivare al cuore dei quartieri ricchi delle maggiori città – qualcosa che non era mai avvenuto in contesti simili. Come spiegare questa evoluzione? Numerose scene dai quartieri in rivolta testimoniano del dispiegarsi di un momento di apertura, in cui tutto sembra possibile. Cadono i freni inibitori sociali, guardiani del desiderio, e la gente pare voler fare tutto ciò che normalmente è vietato. In questa disinibizione, in questo slancio desiderante, immediatamente emerge il bisogno-volontà di redistribuzione della ricchezza: quella ricchezza da cui il sistema capitalista-coloniale esclude socialmente.

In questa dinamica di apertura è storicamente normale che capiti un po’ di tutto, e spiace dover fare l’avvocato del diavolo, perché significa che c’è qualcuno che in questa dinamica vede, appunto il diavolo, trasformandola in una questione morale. Perché ci si indigna per delle macchine ribaltate e bruciate e non per le migliaia di ingiustizie quotidiane considerate normali? Il sistema capitalista-coloniale fa in modo che certe categorie di persone abbiano meno possibilità di accedere agli studi; se vi accedono, hanno meno possibilità di concluderli; se li concludono, hanno meno possibilità di trovare un lavoro; se lavorano, hanno meno possibilità di essere ben pagati. Si tratta di una questione prettamente sociale, e sollevarla è squisitamente politico, che lo si faccia scrivendo comunicati ben impaginati o saccheggiando centri commerciali.

Come mostra il caso di scuole e biblioteche, si potrebbe trovare una motivazione praticamente per ogni edificio dato alle fiamme nell’ultima settimana; a prescindere dalla sua funzione teorica e ideale ci si accorge che si tratta sempre di luoghi in cui si manifestano le disuguaglianze. Perché il sistema di oppressione e di esclusione dalla ricchezza è ovunque, e quando la rivolta esplode riesce a rendere visibile la sua presenza. Per dirla con Brecht, “tutti vedono la violenza del fiume in piena, ma nessuno quella degli argini che lo costringono”.

Le rivolte in Francia sono una questione sociale. Davanti all’esacerbarsi sempre più intenso della questione delle disuguaglianze, lo stato francese si trova a un bivio: da una parte, l’emancipazione e la redistribuzione sociale della ricchezza, ovvero la costruzione di una società più inclusiva, egalitaria ed emancipatrice; dall’altra, il pugno di ferro per ristabilire l’ordine che produce e perpetua tali disuguaglianze, la violenza nuda e cruda a difesa degli interessi del potere capitalista razzista e coloniale, ovvero la strada del fascismo. In linea con la tendenza degli ultimi anni, acceleratasi vistosamente negli ultimi sei mesi e precipitata apertamente la settimana scorsa, il governo francese ha scelto il fascismo. (monsieur en rouge)

Due giorni fa una notizia è stata ripresa da tutti i maggiori quotidiani: un bambino di dieci anni è stato prelevato di peso dalla polizia di fronte alla sua scuola. La scena è stata

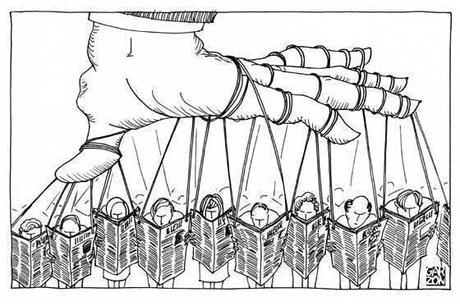

Due giorni fa una notizia è stata ripresa da tutti i maggiori quotidiani: un bambino di dieci anni è stato prelevato di peso dalla polizia di fronte alla sua scuola. La scena è stata  La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto».

La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto». Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».

Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale». Graeber considera la violenza come «l’unico modo in cui è possibile per un essere umano ottenere effetti relativamente prevedibili sulle azioni di un altro, senza esserne consapevole». La violenza ha la capacità di semplificare operando sugli altri «senza essere comunicativa», nel senso che il suo utilizzo rende dispensabili (o minimizza) continui e complessi sforzi di interpretazione reciproca da parte degli attori di una certa situazione:

Graeber considera la violenza come «l’unico modo in cui è possibile per un essere umano ottenere effetti relativamente prevedibili sulle azioni di un altro, senza esserne consapevole». La violenza ha la capacità di semplificare operando sugli altri «senza essere comunicativa», nel senso che il suo utilizzo rende dispensabili (o minimizza) continui e complessi sforzi di interpretazione reciproca da parte degli attori di una certa situazione: Con le parole di Graeber, «la qualità più peculiare della violenza –la capacità di imporre relazioni sociali molto semplici che implicano uno sforzo di immaginazione ed immedesimazione minimo o nullo– diventa più importante in situazioni potenzialmente violente, ma nelle quali la violenza fisica effettiva è meno probabile. Tutte queste disuguaglianze sistematiche sono avvalorate dall’utilizzo della forza, e quindi possono essere percepite come una forma di violenza in se stesse: ci si riferisce a tutto ciò con l’espressione “violenza strutturale” […] I sistemi di violenza stutturale sembrano produrre invariabilmente strutture estremamente asimmetriche di “identificazione immaginativa”».

Con le parole di Graeber, «la qualità più peculiare della violenza –la capacità di imporre relazioni sociali molto semplici che implicano uno sforzo di immaginazione ed immedesimazione minimo o nullo– diventa più importante in situazioni potenzialmente violente, ma nelle quali la violenza fisica effettiva è meno probabile. Tutte queste disuguaglianze sistematiche sono avvalorate dall’utilizzo della forza, e quindi possono essere percepite come una forma di violenza in se stesse: ci si riferisce a tutto ciò con l’espressione “violenza strutturale” […] I sistemi di violenza stutturale sembrano produrre invariabilmente strutture estremamente asimmetriche di “identificazione immaginativa”».