Una versione ridotta di questo post è stata pubblicata su Carmilla Online. Buona lettura.

“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Generalmente, l’immagine suggerita da questa formulazione è quella di un oggetto che sotto l’influsso di un insieme di forze cambia forma. Pensando in questo modo, tuttavia, si sorvola su un fatto: anche l’insieme delle forze, agendo, si trasforma e anche gli oggetti che le producono sono a loro volta trasformati. Ogni trasformazione ne implica infinite altre, se si allarga lo sguardo.

Questo fa il libro La colonisation du savoir di Samir Boumediene, pubblicato nel 2017 in francese e purtroppo non tradotto in italiano: allarga lo sguardo partendo dalla storia moderna delle piante medicinali del “Nuovo Mondo”, e lo fa in maniera intelligente, radicale, appassionante. Che molti prodotti oggi parte integrante delle abitudini di centinaia di milioni di persone in Europa siano originari dell’America (si pensi al tabacco, al cacao, al pomodoro) è un fatto risaputo; ma ridurre tutto a meri spostamenti di risorse attraverso l’Atlantico significherebbe non cogliere le implicazioni sociali, religiose, politiche, economiche. Ogni oggetto ha una storia incorporata inscindibile dalla materia tangibile. La colonisation du savoir prova a raccontarla prendendo le piante medicinali come indicatori dei rapporti di forza nella società e spiegando che, visto che la storia è incorporata negli oggetti, “tutti i giorni inghiottiamo dei morti” (pag. 8).

Il riflesso coloniale

La prima cosa analizzata nel libro è il rapporto contraddittorio e in costante evoluzione tra i popoli colonizzatori e il sapere dei popoli colonizzati. Quando gli europei giungono in America, si trovano al cospetto di un “nuovo mondo medicinale”, abitato da piante mai viste prima utilizzate da popoli mai visti prima in modi mai visti prima.

L’atteggiamento dei coloni è dapprima di indifferenza per l’ignoto: se i coloni attraversano l’oceano è per trovare ciò che cercano (per esempio le spezie asiatiche), non scoprire cosa di nuovo esiste sul posto. Non appena si imbattono in qualcosa di vagamente familiare, usano i nomi delle piante e sostanze che cercano, quelle del Vecchio Mondo, eventualmente limitandosi a precisare la provenienza geografica. In realtà, spesso si tratta di piante molto diverse, simili solo per alcune delle loro proprietà. Spinti dalla volontà di trovare precisi prodotti gli europei esagerano le somiglianze e minimizzano le differenze: anche decenni dopo, quando ormai si sa che si tratta di piante diverse, sono reticenti a usare parole nuove per piante nuove. Per questo motivo, “le piante americane sono dei mosaici, ricomposizioni di cose conosciute” (pag. 72). La colonizzazione passa allora per l’imposizione di categorie europee, come forma di “imperialismo linguistico” (pag. 55). Questo gioco di specchi in cui gli oggetti europei sono la norma e tutto il resto del mondo non è che un loro riflesso continua ancora oggi, nascosto per esempio nel criptorazzismo di chi definisce “etnica” qualunque cucina che non sia di origine europea.

Per certe piante americane gli europei provano non indifferenza ma repulsione ed è chiaro che l’origine di tale disgusto non è tanto da cercarsi nelle loro proprietà organolettiche quanto nel razzismo. Il cioccolato è descritto all’epoca come “brodaglia per porci più che per uomini”, il mate è considerato una bevanda diabolica che fa “vomitare come bestie”, la coca e il tabacco sono ripugnanti. Come descritto altrove, lo stesso vale per altre piante: secoli dopo l’importazione e l’acclimatazione di specie nutritive come la patata o il pomodoro, ancora naturalisti e medici europei mettevano in guardia dalle loro presunte “scarse proprietà nutritive”.

Tutto si trasforma

Certi elementi della farmacopea americana poterono attraversare l’oceano ed essere integrati alle pratiche e i saperi medici europei. L’integrazione non fu un semplice passaggio da una sponda all’altra: fu una metamorfosi. Metamorfosi è la parola chiave di tutta la storia delle piante medicinali: subita dalla pianta nella selezione, raccolta, rielaborazione e preparazione in forma di un farmaco; indotta sul corpo di chi usa una pianta; provocata dal confronto con nuove forme di sapere, maniere di vivere, gesti quotidiani.

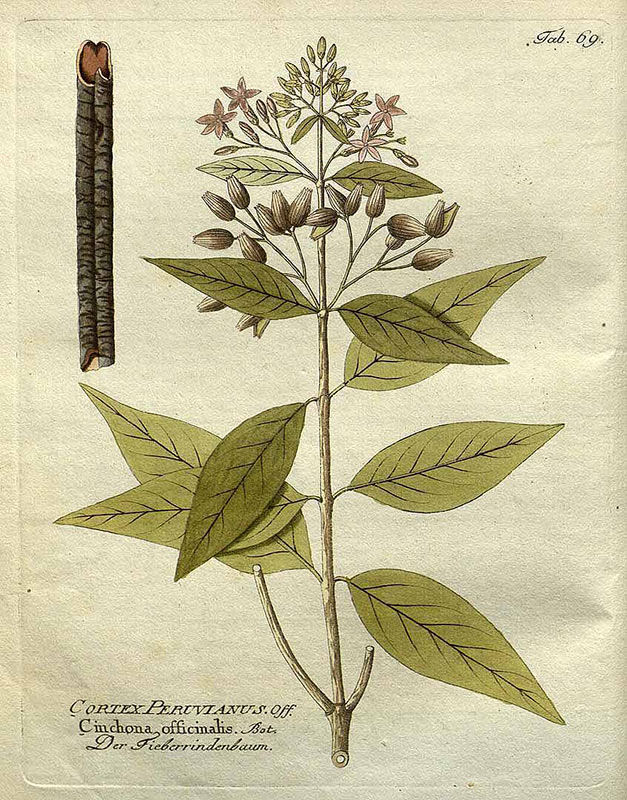

Un esempio notevole è costituito dalla china, cui l’autore dedica una buona parte della ricerca. La china si presenta come una “corteccia rossastra e amara”, in grado di curare le “febbri intermittenti”, corrispondenti alla malattia oggi nota come malaria. L’ingresso della china nel repertorio medicinale europeo non è facile, perché cura un male molto diffuso e deve dunque farsi strada tra molti rimedi già di uso comune (pag. 207). In questo contesto nascono accesi dibattiti a suon di libelli, schedule e trattati: per la scienza medica europea dell’epoca, basata sui principi del galenismo, l’efficacia della china contro le febbri intermittenti è “inspiegabile” (pag. 209). Il galenismo (o teoria degli umori) è fondato sulla convinzione che le malattie derivino da squilibri nelle proporzioni di quattro elementi presenti nel corpo umano, caratterizzati da proprietà opposte (caldo-freddo, secco-umido), e che il rimedio alla malattia consista nell’applicazione di trattamenti che ristabiliscano le corrette proporzioni (per esempio trattando una malattia “calda” con un rimedio “freddo”). L’osservazione che la corteccia di china considerata “molto calda” cura malattie “calde” come le febbri intermittenti mette in discussione tali principi, col risultato che il sapere medico è rimodellato e ridefinito e lo stesso accade alle visioni del mondo ad esso sottese. Basti pensare che la china permette l’elaborazione e la diffusione di nuove ricette che rivoluzionano la farmacia europea, che la volontà di applicarla su larga scala come rimedio alla malaria si traduce nella costruzione di ospedali e nell’instaurazione delle prime politiche sanitarie moderne e che le sue proprietà curative facilitano la colonizzazione di Africa e Asia. L’efficacia della china come rimedio specifico per le febbri intermittenti ha conseguenze anche sulla relazione asimmetrica tra medico e paziente, intaccando il potere del primo a favore del secondo, perché chi si ammala può ora fare affidamento allo specifico senza passare per l’intermediazione della figura del medico: non è un caso che molti medici del periodo si oppongano alla diffusione della china tuonando contro i malati che “vanno direttamente in spezieria a comprare ciò che li cura” (pag. 239). Per finire, la materia prima da cui la china si ricava, cioè l’albero di china (Cinchona officinalis), resta per secoli avvolta dal mistero, il che rende frequenti truffe e contraffazioni che instaurano un clima di sospetto tra i vari intermediari nella filiera e aumentano la competizione per la risorsa, con il conseguente peggioramento delle condizioni di vita nei luoghi d’origine della pianta. È chiaro che appropriandosi della china gli Europei non si appropriano solo di una pianta, ma della capacità di gestire le sue proprietà (il suo potere).

Insomma, i prodotti che attraversano l’Atlantico non sono semplicemente oggetti che cambiano posizione geografica: cambiano nome, forma, scopo, significato, ovvero cambiano natura relazionale, e con loro cambiano tutti gli attori che con essi vengono direttamente o indirettamente a contatto. La trasformazione, lo spostamento e la redistribuzione della materia si accompagnano a metamorfosi occultate: quelle dei rapporti di dominio, dei processi produttivi, dell’ambiente.

Ciascuna di queste trasformazioni interroga le società: il legno di guaiaco cura la sifilide, ma la sua efficacia non rischia di attenuare la paura e condurre alla lussuria? Va bene importare il tabacco, ma sarà permesso fumare in chiesa? La cioccolata è un alimento o una medicina, ovvero è consentito il suo consumo durante la quaresima? Tutte queste domande che oggi fanno sorridere hanno generato dibattiti con difensori e detrattori, ciascuno con la propria posizione di potere, le proprie credenze e valori, i propri interessi da tutelare. La capacità di Samir Boumediene è non limitarsi a riportare i come e i perché di quei dibattiti, ma anche raccontare le storie di cui quei dibattiti sono stati prodotto intellettuale: storie in cui si intrecciano giochi di potere, pirateria, peripezie di libri perduti e ritrovati, intrighi politici e spinte religiose, operazioni di spionaggio, problemi erettili dei Vincenzo Gonzaga di turno (sic!), missioni scientifiche con obiettivi geopolitici, intere carriere costruite su provvidenziali casualità…

La violenza e l’accumulazione

Un merito fondamentale di Samir Boumediene in tutta l’opera è di rendere con estrema chiarezza la violenza del processo di appropriazione della conoscenza locale da parte delle varie manifestazioni del potere coloniale. Anche il più comprensivo dei missionari come Bartolomé de las Casas, che contrariamente a molti contemporanei insiste sul fatto che anche gli indigeni abbiano un’anima, così facendo giustifica la loro evangelizzazione e contribuisce allo sradicamento delle culture locali. Anche il naturalista più ricettivo rispetto ai saperi indigeni come Francisco Hernandez, primo europeo a raccogliere organicamente le conoscenze botaniche dei popoli americani adottando addirittura la nomenclatura e la tassonomia nahuatl, non si fida della parola delle persone indigene, le considera incapaci di sfruttare al meglio la ricchezza e la diversità delle risorse del territorio (pag. 113) e si meraviglia che “genti tanto incolte e barbare” sappiano riconoscere con tanta precisione le piante e in generale la natura (pag. 111).

Il sapere sociale relativo alle piante medicinali è stato saccheggiato e spesso estorto con l’inganno e con la tortura. Questo saccheggio culturale riflette una politica genocida fatta di sfruttamento delle risorse, imposizione di un regime di apartheid razziale, lavoro forzato e schiavismo, esperimenti scientifici sui “nudi corpi” degli indigeni disumanizzati, deportazioni e distruzione di intere società.

Gli indigeni, prima profondi conoscitori dell’ambiente circostante e padroni di un sapere tramandato di generazione in generazione in società in cui il lavoro di cura è condiviso da tutta la comunità e “la conoscenza medica è comune” (pag. 59), una volta ridotti in schiavitù, separati e deportati per lavorare in veri e propri campi di lavoro magari distanti centinaia di chilometri, una volta morte le persone più anziane custodi di preziose conoscenze, perdono quel sapere, il filo di trasmissione si spezza. Allora, a fronte della spaventosa crisi demografica, la sopravvivenza degli indigeni si trova a dipendere dagli ospedali organizzati da missionari e gesuiti: in questi luoghi mirati all’indottrinamento e alla “pratica della vita cristiana” si applicano le varie conoscenze strappate ai popoli indigeni, che la capillare rete organizzativa ecclesiastica è invece capace di tenere insieme. Il potere si propone quindi come soluzione a problemi da esso stesso creati, e non deve stupire che ciò si traduca in una maggiore oppressione.

Se la colonizzazione è stata uno spostamento globale verso una distribuzione fortemente asimmetrica delle risorse, più di quanto si fosse mai verificato prima, questa tendenza si è poi intensificata con la nascita del capitalismo e la sua affermazione come forma economica dominante, fino ai giorni nostri con livelli di disuguaglianza inediti nella storia dell’umanità. La relazione tra capitalismo e colonizzazione dell’America ha radici squisitamente materiali: l’accumulazione di risorse naturali, conoscenze e forza-lavoro operata dagli europei sui popoli indigeni americani e sugli schiavi africani della tratta atlantica corrisponde a un processo di accumulazione originaria, momento cruciale per lo sviluppo capitalistico.

«Il rapporto capitalistico ha come presupposto la separazione tra i lavoratori e la proprietà delle condizioni di realizzazione del lavoro… Dunque la cosiddetta accumulazione originaria non è altro che il processo storico di separazione del produttore dai mezzi di produzione. Esso appare “originario” perché costituisce la preistoria del capitale e del modo di produzione ad esso corrispondente» (Il Capitale, libro I)

Marx parla delle enclosures dell’Inghilterra del Seicento che espropriarono le masse rurali delle proprietà collettive ad uso comune, ma nella storiografia marxista il concetto di accumulazione originaria è stato esteso ad altri processi, relativi anche a beni intangibili (come i saperi sulla gestione dei corpi nella caccia alle streghe), e queste parole sarebbero altrettanto applicabili alla deportazione degli indigeni come strumento di appropriazione del loro sapere sociale: i “produttori” delle conoscenze mediche (membri delle comunità indigene) e i “mezzi di produzione” (interazione con il proprio ambiente e comunicazione con gli altri membri) sono “separati” tramite meccanismi in parte identici alle enclosures (allontanamento fisico, divieto o impossibilità di riorganizzazione della comunità colpita).

Del resto è lo stesso Marx a riconoscere il ruolo cruciale della schiavitù nell’ascesa del capitalismo:

«La schiavitù diretta è il cardine dell’industria borghese, proprio come le macchine, il credito, ecc. Senza schiavitù niente cotone, senza cotone niente industria moderna. Solo la schiavitù ha conferito alle colonie il loro valore, le colonie hanno creato il commercio mondiale, e il commercio mondiale è la condizione della grande industria. […] I popoli moderni non hanno saputo fare altro che mascherare la schiavitù nel loro proprio paese e l’hanno imposta senza maschera al nuovo mondo» (Miseria della filosofia, capitolo 2)

Il sapere morto

Se l’Europa ha potuto dominare il resto del mondo non solo con la mera forza delle armi ma anche con la sua idea di progresso e la sua scienza, non è mai stato per particolari meriti: come già detto, le condizioni di quel progresso e di quel sapere scientifico sono state il più delle volte estorte con la tortura, il furto o l’inganno. Non è facile distinguere spedizioni militari e missioni scientifiche dell’epoca, e i naturalisti europei sono ben coscienti di ciò che rappresenta il continente americano: un immenso serbatoio di conoscenze di cui appropriarsi. Nel 1763, il naturalista Mark Catesby afferma con ammirazione che l’America “ha dato all’Inghilterra in meno di un secolo una diversità vegetale maggiore di quante gliene abbiano date le altre parti del mondo in più di un millennio”. Ma l’America non ha dato niente: è stata saccheggiata. Più tardi, il medico inglese Henry Barham pubblica un’opera da diffondere tra i latifondisti bianchi americani affinché possano “godere al meglio dei saperi ottenuti da Neri e Indiani”. Ottenuti come? Non viene precisato.

Nel 1752 un più onesto Pierre Louis Moreau de Maupertuis scrive: “i soli rimedi specifici che siano conosciuti [dagli Europei] si devono al caso o ai popoli selvaggi, non uno si deve alla scienza dei medici”. Qualcosa di simile esiste ancora oggi, seppur in misura differente e meno drastica da quella delineata da Maupertuis: nella ricerca per lo sviluppo di nuovi farmaci una delle strategie utilizzate è attingere alle farmacopee tradizionali per isolare eventuali principi attivi interessanti. Questo mentre si continua ad affermare ideologicamente una superiorità assoluta della scienza accademica, tecnicista e riduzionista a scapito dei saperi medici popolari, quando invece è la prima ad attingere ai secondi, senza dover chiedere il permesso a nessuno e magari firmando brevetti ed esordendo alle conferenze internazionali con “io ho scoperto che…”.

Come descritto sopra, la perdita dei saperi rende dipendenti da istituzioni di controllo che filtrano il sapere locale trasformandolo e a volte trasfigurandolo fino a renderlo irriconoscibile. La scienza europea accumula conoscenze che al contempo fa sparire.

La colonisation du savoir mostra come questo sia avvenuto per quanto riguarda le conoscenze relative alle piante medicinali, ma ciò è (stato) altrettanto vero per le lingue, le economie, i modi di pensare, le maniere di vivere. Si pensi solo all’esempio delle lingue: per secoli, seppur in varie forme, si è tentato di salvaguardare il patrimonio linguistico americano (di una varietà impressionante) più annotandolo e descrivendolo formalmente che impedendo che si sfaldassero e infine estinguessero la maggior parte delle comunità che di quel patrimonio erano custodi. Anche quando ha tentato di “proteggere” quelle conoscenze dall’estinzione, la scienza europea non ha saputo farlo che mettendole “sotto vetro”, limitandosi a documentarne l’esistenza. Le pratiche di cura sono diventate sistemi sanitari, i beni comuni sono stati assorbiti dal mercato. Ma un sapere morto è meno prezioso di un sapere vivo, e se le pratiche di cura diventano sapere morto, le parole “pratiche” e “cura” perdono tutto il loro potenziale, così come i beni comuni muoiono una volta mercificati e rivenduti.

Per evitare l’estinzione delle risorse prelevate per mano delle politiche estrattiviste, un insieme di misure sono attuate per la protezione degli indigeni e del loro ambiente: per esempio, l’instaurazione di un dispositivo che per la prima volta riconosce a qualcuno (la monarchia spagnola) la proprietà di una specie vegetale (l’albero di china). Comincia a profilarsi un nuovo rapporto con le risorse naturali, “la gestione sostenibile delle risorse biologiche” in cui “la preoccupazione ecologica si rivela in tutta la sua duplicità”, giacché si intende proteggere, “più che una risorsa naturale in via d’estinzione, il suo sfruttamento economico” (pag. 285). Benvenuti, insomma, nel capitalismo verde…

La riduzione della vita alla forma-merce e l’occultamento delle relazioni in cui ciascun oggetto è inevitabilmente imbrigliato corrispondono a quanto Max Weber chiamava “disincanto del mondo”: la perdita della coscienza dell’anima delle cose. La china costituisce un esempio eloquente: da essa dipesero il corso della storia e i destini dei popoli del mondo intero, ma per gli Europei non era altro che corteccia trasportata in grandi casse. Il suo uso sempre più diffuso portò in pochi decenni a un disastro ecologico (pag. 241) al riparo dagli sguardi degli europei che continuavano a richiedere la china-merce come se si trattasse di un prodotto inesauribile e non la porzione di un essere vivente parte di un equilibrio di relazioni ecologiche. Anche l’ignoranza di qualcosa è sintomo di gerarchie e relazioni di potere.

Dietro la cura

Come già accennato, il potere coloniale limita o vieta l’uso di alcune piante (foglie di coca, pulque, rimedi abortivi, “filtri d’amore”, peyote…). Queste misure sono giustificate in nome della salute degli indigeni (pag. 381), ma è difficile credere alla bontà umana dei legislatori. Se sono promulgati decreti repressivi e se nonostante questo gli usi popolari continuano per secoli, è perché ovviamente non è solo questione di piante. In effetti, non è neanche solo questione di salute. Nella visione del potere coloniale, dietro ciascuna di queste piante si annida il “diavolo”, un particolare rapporto con l’invisibile immanente e onnipresente dietro al visibile sotto forma di spiriti e forze misteriose. Gli allucinogeni permettono agli indigeni di vedere immagini di quelle divinità che il potere coloniale intende estirpare. E se gli oppressori le vogliono combattere, bisogna scegliere da che parte stare. Così la repressione produce ciò che condanna (pag. 339). Le piante diventano strumenti di affermazione dell’identità indigena e di resistenza.

Allora, il peyote è una pianta medicinale o una pianta rituale? Quando il guaritore della comunità assume il peyote per evocare e interrogare lo spirito sull’origine del male presente nel corpo da guarire e sul rimedio da somministrare, egli si sta richiamando a una concezione della malattia che sarebbe impossibile comprendere fuori da una precisa lettura della realtà (pag. 335), in cui la divinazione tramite allucinazioni fa parte della cura esattamente allo stesso titolo di un decotto di erbe, le due cose sono tappe necessarie di uno stesso processo teso alla guarigione. Chi usa quelle piante a scopo curativo, si affida a una serie di credenze che costituiscono l’impalcatura spirituale su cui si innestano le pratiche mediche: non esiste medicina senza morale.

L’inscindibilità tra pratiche mediche e concezione del mondo è testimoniata dalla difficoltà incontrata dal potere coloniale nel tentativo di separare gli usi medicinali da quelli rituali, consentendo i primi e vietando i secondi, per legittimare la propria posizione di “protettore della salute”. L’operazione si rivela un fallimento: nelle culture indigene, una tale separazione non ha alcun senso. La distinzione tra pratiche mediche e pratiche non-mediche è una falsa dicotomia.

Per questo, le politiche sanitarie nascondono invariabilmente aspetti diversi dalla gestione della salute. Nessun oggetto, e in particolare nessun farmaco, nessun trattamento, nessun gesto è fatto solo dalla materia sensibile che lo compone: tutto appartiene a una rete di relazioni. Vietare o imporre un oggetto significa anche vietare o imporre la storia incorporata in quell’oggetto, l’invisibile visione del mondo che gli è intrinsecamente legata.

Il potere della medicina

Nel 1751, l’Enciclopedia del sapere illuminista riporta l’aneddoto delle “donne americane che abortivano perché i loro figli non avessero padroni efferati come gli spagnoli” e, attribuendo alla “durezza della tirannia” le cause di una pratica sanitaria, lascia emergere un senso della salute pienamente politico (pag. 315). Del resto, come notato sopra, non esiste medicina che non sia espressione di una certa morale.

Sul senso della salute si gioca un conflitto profondo che mobilita diverse concezioni del mondo.

Il potere della medicina è dire cosa è bene e cosa è male per il corpo, che diventa terreno di battaglia, e stabilire se qualcosa è un medicinale, una malattia, una pratica medica, oppure non lo è, relegandolo ad altri campi (religione, superstizione, politica, etica, tecnica…).

Per comprendere come ancora oggi la medicina sia un potere nella misura in cui definisce il confine tra sfera medica e non-medica, facciamo un salto in avanti di qualche secolo. La quarantena, il distanziamento sociale, l’obbligo di mascherina all’aperto, la chiusura dei confini nazionali, il divieto di passeggiata, il coprifuoco notturno… sono misure sanitarie? Lo sono tutte allo stesso modo? In che misura sono sanitarie e in che misura competono a un campo differente? Quali concezioni del mondo e quali letture della realtà sono mobilitate da ciascuna di queste “pratiche mediche”? In che modo e per quali motivi queste pratiche sono diventate terreno di conflitto?

È chiaro che ciascuna delle forze in gioco sullo scacchiere sociale teme che la questione della cura apra orizzonti indesiderati. Perché non lavorare sempre da casa per sfruttare meglio la forza-lavoro? Perché non cogliere l’occasione del lockdown per estendere le tecnologie di sorveglianza? Perché non rifiutare l’autorità degli esperti? Perché non usare d’ora in poi la mascherina per camuffarsi scontrandosi con la polizia? Perché non liberarci dell’economia?

I medici e gli inquisitori “potevano contestare che il mondo visto sotto allucinogeni fosse reale, ma non potevano negare che fosse realmente visto” (pag. 336).

Il potere coloniale in America dovette arrendersi: per proteggere le forme di vita, anche quando si vuole farlo per poter continuare a sfruttarle, non è possibile separare la sfera medica dalle altre. Le forme di vita necessitano di un corpo “sano”, ma anche di una storia, di un ambiente, di una vita relazionale “sana”. La dicotomia tra l’esigenza relazionale, affettiva, soggettiva, e la verità fisiologica, scientifica, misurabile, è una falsa dicotomia. L’apparente conflitto prende le mosse da due tensioni: “l’una riguarda cosa deve essere considerato attinente alla sfera medica e cosa non deve esserlo; l’altra riguarda l’esistenza stessa di tale scelta” (pag. 352).

Incontrare il prossimo senza sospetti, avvicinarsi ai propri affetti, vegliare sui propri cari, radunarsi per condividere le emozioni, prendersi le strade con dignità sono essenziali per la vita degli esseri umani.

Epilogo

Nella sua opera, Samir Boumediene mette in relazione luoghi ed eventi apparentemente lontani e illustra come la colonizzazione abbia creato legami distruggendone altri: “dei minatori indigeni si ubriacano di vino nelle Ande e delle fattucchiere di origine africana tramano con la coca. In tutta l’America, la miseria e il rancore spingono al suicidio o all’aborto, la paura del maleficio avvelena la vita quotidiana e le piccole vendette si moltiplicano, mutandosi a volte in rivolte. Al prezzo di tutte queste trasformazioni, dall’altro lato dell’Atlantico dei malati possono curarsi e dei borghesi possono bere la cioccolata. La colonizzazione del sapere è simultaneamente interdipendenza e frammentazione dei destini” (pag. 422). Nella lettura di questo passaggio, come non pensare oggi alla catena di eventi, in parte sconosciuti e misteriosi non meno dell’albero di china all’epoca, che hanno portato alla proclamazione dello stato di pandemia mondiale, al tracollo delle economie e quasi al collasso dei sistemi sanitari di molti paesi?

Ecco, allora, cosa insegna questo libro: prima di tutto, che in questo mondo frammentato anche se iperconnesso, la storia continua a impregnare tutto e a vivere dietro ogni cosa. La resistenza non muore mai. In secondo luogo, che l’appropriazione delle forme del sapere (lingue, usi, conoscenze) non è un contorno della storia della colonizzazione, un effetto collaterale della conquista, bensì un suo punto fondamentale: addirittura una sua condizione, con conseguenze sul significato pratico di decolonizzazione e sulla riflessione politica in seno al movimento antirazzista e anticoloniale.

Ma soprattutto, punto oggi di estrema attualità, rivela ciò che di non scontato esiste dietro la cura e la medicina e come diversi modi di porsi rispetto alla salute, alla cura del corpo e della mente, alla responsabilità verso il prossimo possono essere, anzi certamente sono, dietro ogni gesto.

Emilio Lussu scrisse Marcia su Roma e dintorni nel 1931, dopo il confino a Lipari per la sua opposizione al fascismo. Attraverso la sua narrazione, con cui intendeva «fissare gli avvenimenti politici del mio paese, così personalmente li ho vissuti in questi ultimi anni», egli si proponeva di raccontare i meccanismi alla base della nascita del fascismo, soprattutto per scongiurare il rischio che simili fenomeni si riproducessero altrove.

Emilio Lussu scrisse Marcia su Roma e dintorni nel 1931, dopo il confino a Lipari per la sua opposizione al fascismo. Attraverso la sua narrazione, con cui intendeva «fissare gli avvenimenti politici del mio paese, così personalmente li ho vissuti in questi ultimi anni», egli si proponeva di raccontare i meccanismi alla base della nascita del fascismo, soprattutto per scongiurare il rischio che simili fenomeni si riproducessero altrove.

Rafael Trujillo governò la Repubblica Dominicana dal 1930 al 1961, anno della su uccisione avvenuta forse con l’assenso o l’aiuto materiale della CIA. Il dittatore gestì il paese come se fosse un’azienda privata, ottenendo consensi attraverso il culto della personalità e cercando di ricavarne il massimo profitto: a tal fine, però, andava posto il problema dell’esaurimento delle risorse in un territorio, come quello dominicano, che per secoli aveva subito uno sfruttamento eccessivo e che rischiava la deforestazione, la perdita di fertilità, la salinizzazione dei suoli e la loro erosione, processi che erano già preoccupantemente in atto e che alcune organizzazioni cittadine locali avevano già cercato di limitare prima della dittatura. Per questo il regime finanziò un vasto programma di recupero, che prevedeva l’importazione dall’estero di gas, la costruzione di dighe per la produzione di energia idroelettrica e la protezione delle poche foreste rimaste: tutti provvedimenti volti a evitare l’abbattimento degli alberi.

Rafael Trujillo governò la Repubblica Dominicana dal 1930 al 1961, anno della su uccisione avvenuta forse con l’assenso o l’aiuto materiale della CIA. Il dittatore gestì il paese come se fosse un’azienda privata, ottenendo consensi attraverso il culto della personalità e cercando di ricavarne il massimo profitto: a tal fine, però, andava posto il problema dell’esaurimento delle risorse in un territorio, come quello dominicano, che per secoli aveva subito uno sfruttamento eccessivo e che rischiava la deforestazione, la perdita di fertilità, la salinizzazione dei suoli e la loro erosione, processi che erano già preoccupantemente in atto e che alcune organizzazioni cittadine locali avevano già cercato di limitare prima della dittatura. Per questo il regime finanziò un vasto programma di recupero, che prevedeva l’importazione dall’estero di gas, la costruzione di dighe per la produzione di energia idroelettrica e la protezione delle poche foreste rimaste: tutti provvedimenti volti a evitare l’abbattimento degli alberi. Nel 1966 fu eletto presidente Balaguer, per decenni al servizio del precedente regime coprendo importanti posizioni di comando. Le politiche ambientali di Balaguer furono più drastiche di quelle di Trujillo, ma mentre quest’ultimo cercava un tornaconto, giacché aveva valutato il potenziale commerciale del legno e aveva fatto in modo di eliminare la concorrenza, il primo sembrava disinteressatamente convinto della necessità di proteggere il territorio (ciò è testimoniato dal fatto che fece distruggre delle ville appartenenti a suoi amici, perché si trovavano in aree protette): vietò il taglio del legno a scopi commerciali, fece chiudere le segherie, affidò all’esercito il compito di far rispettare le leggi ambientali, attraverso sorveglianza aerea e operazioni a tappeto (durante una delle quali furono uccise dieci persone), dichiarò l’abbattimento degli alberi un crimine contro la sicurezza nazionale.

Nel 1966 fu eletto presidente Balaguer, per decenni al servizio del precedente regime coprendo importanti posizioni di comando. Le politiche ambientali di Balaguer furono più drastiche di quelle di Trujillo, ma mentre quest’ultimo cercava un tornaconto, giacché aveva valutato il potenziale commerciale del legno e aveva fatto in modo di eliminare la concorrenza, il primo sembrava disinteressatamente convinto della necessità di proteggere il territorio (ciò è testimoniato dal fatto che fece distruggre delle ville appartenenti a suoi amici, perché si trovavano in aree protette): vietò il taglio del legno a scopi commerciali, fece chiudere le segherie, affidò all’esercito il compito di far rispettare le leggi ambientali, attraverso sorveglianza aerea e operazioni a tappeto (durante una delle quali furono uccise dieci persone), dichiarò l’abbattimento degli alberi un crimine contro la sicurezza nazionale.

Si resta affascinati ogni volta che si pensa a come l’isola di Pasqua fu colonizzata dai primi uomini che la videro, più di mille anni fa, a come riuscirono a vivere in completo isolamento, nel posto più sperduto dal mondo (migliaia di chilometri di oceano Pacifico in ogni direzione) per poi spegnersi improvvisamente lasciando ai posteri statue monumentali e altre prove di una ben più viva e florida civiltà, con la sua complessità sociale e politica.

Si resta affascinati ogni volta che si pensa a come l’isola di Pasqua fu colonizzata dai primi uomini che la videro, più di mille anni fa, a come riuscirono a vivere in completo isolamento, nel posto più sperduto dal mondo (migliaia di chilometri di oceano Pacifico in ogni direzione) per poi spegnersi improvvisamente lasciando ai posteri statue monumentali e altre prove di una ben più viva e florida civiltà, con la sua complessità sociale e politica.

«Mi sono spesso domandato cosa pensasse l’abitante dell’isola di Pasqua mentre tagliava l’ultimo albero di palma. Forse gridava: «Non alberi, ma posti di lavoro»? Oppure: «La tecnologia risolverà tutti i nostri problemi! Non temete, inventeremo un materiale sostitutivo per il legno»; o magari: «È possibile che ci siano altre palme nelle zone inesplorate dell’isola di Pasqua. Si rendono necessarie ulteriori ricerche, perciò il divieto di abbattere gli alberi è prematuro e sparge solo il panico tra la popolazione». […]

«Mi sono spesso domandato cosa pensasse l’abitante dell’isola di Pasqua mentre tagliava l’ultimo albero di palma. Forse gridava: «Non alberi, ma posti di lavoro»? Oppure: «La tecnologia risolverà tutti i nostri problemi! Non temete, inventeremo un materiale sostitutivo per il legno»; o magari: «È possibile che ci siano altre palme nelle zone inesplorate dell’isola di Pasqua. Si rendono necessarie ulteriori ricerche, perciò il divieto di abbattere gli alberi è prematuro e sparge solo il panico tra la popolazione». […] e i miei studenti. I paralleli che si possono tracciare tra l’isola di Pasqua e il mondo moderno sono così ovvi da apparirci agghiaccianti. Grazie alla globalizzazione, al commercio internazionale, agli aerei a reazione e a Internet, tutti i paesi della Terra condividono, oggi, le loro risorse e interagiscono, proprio come i dodici clan dell’isola di Pasqua, sperduti nell’immenso Pacifico come la Terra è sperduta nello spazio. Quando gli indigeni si trovarono in difficoltà, non poterono fuggire né cercare aiuto al di fuori dell’isola, come non potremmo noi, abitanti della Terra, cercare soccorso altrove, se i problemi dovessero aumentare».

e i miei studenti. I paralleli che si possono tracciare tra l’isola di Pasqua e il mondo moderno sono così ovvi da apparirci agghiaccianti. Grazie alla globalizzazione, al commercio internazionale, agli aerei a reazione e a Internet, tutti i paesi della Terra condividono, oggi, le loro risorse e interagiscono, proprio come i dodici clan dell’isola di Pasqua, sperduti nell’immenso Pacifico come la Terra è sperduta nello spazio. Quando gli indigeni si trovarono in difficoltà, non poterono fuggire né cercare aiuto al di fuori dell’isola, come non potremmo noi, abitanti della Terra, cercare soccorso altrove, se i problemi dovessero aumentare».