Pensavamo che la chiave della salvezza sarebbe stata la riforma di Mtv, Cnn e Calvin Klein.

Naomi Klein, No logo

Recentemente, in una discussione sull’importanza e l’attualità della componente femminista nei movimenti sociali, un mio amico ha sostenuto che per risolvere i problemi attinenti alla questione di genere sarebbe sufficiente il controllo dei mezzi di comunicazione di massa, televisione in primis, per sostituire l’immagine della donna da essi attualmente veicolata con una rappresentazione più paritaria, egualitaria e dignitosa, nel rispetto delle diversità e dei diritti.

La convinzione che questa sia una soluzione al problema nasconde una concezione, a mio avviso, distorta del problema stesso. Pensare infatti che la parità dei sessi passi principalmente per la parità di rappresentazione di questi ultimi è illusorio, perché la rappresentazione della realtà non precede la realtà stessa. A scanso di equivoci con eventuali appassionati di filosofia che magari stanno leggendo, occorre precisare che questa affermazione non intende lanciare un dibattito sulla validità del materialismo, bensì dire che il modo in cui i generi sono rappresentati in televisione, in politica, nella società, non è che uno specchio della realtà. In altre parole, cercare di risolvere le questioni di genere ritoccando le immagini trasmesse in televisione sarebbe come cercare di cambiare aspetto pettinando, piuttosto che i capelli, la loro immagine riflessa allo specchio.

Molte battaglie di movimento, non solo in ambito di genere, né solo nel meno ristretto ambito di identità (omosessuali, minoranze etniche e “razziali”), cadono nell’errore di puntare tutto sulla rappresentazione, e rivendicano variamente dei cambiamenti di immagine: per esempio, verso la fine degli anni Ottanta, il movimento studentesco statunitense e canadese abbandonarono rivendicazioni quali l’equità salariale tra i due sessi e il diritto al matrimonio tra omosessuali per abbracciare lotte per una maggiore presenza femminile nelle bibliografie universitarie e una maggiore visibilità dei gay in televisione. Secondo Naomi Klein, «da sempre si era dato per scontato che il principale handicap delle donne e delle minoranze etniche fosse l’assenza di modelli visibili in posizioni sociali di potere; inoltre, gli stereotipi propugnati dai media e radicati nella struttura stessa del linguaggio, avevano la funzione di rafforzare ulteriormente la supremazia del “maschio bianco”». Questa visione non è intrinsecamente errata, ma la funzione che tale visione assume può diventare deleteria per i movimenti nel momento in cui, in assenza di strategie chiare più ampie e, per dirla con Žižek, onnicomprensive, diventa lo strumento di lotta preponderante, riconducendo così quasi tutti i problemi sociali al ruolo sostenuto dai mezzi di comunicazione e di formazione che perpetuano stereotipi negativi o semplicemente tacciono su certe tematiche.

Quando questo succede, le critiche sono rivolte principalmente alla rappresentazione, per esempio, delle donne all’interno delle strutture del potere e non più all’economia che sorregge quelle strutture; e «la prospettiva di cambiare qualche pronome e accogliere qualche donna e qualche membro delle minoranze in TV e nei consigli di amministrazione non mette realmente in discussione i principi di accumulazione del profitto» osannati a Wall Street.

Questa tendenza è diventata sempre più importante con il processo di mediaticizzazione della politica, evidentissimo in Italia: sulla stessa linea si possono collocare i vari “movimenti” del panorama peninsulare che richiedono a gran voce «visibilità», convinti che l’obiettivo di una manifestazione sia ottenere le prime pagine e “farsi vedere”, o che la questione di genere si possa risolvere con la buffonata delle “quote rosa” (che in realtà sono un chiaro esempio di femmaschilismo). Quanto ci si metterà a capire che il problema non è spartirsi le fette della torta ma il fatto che le fette a disposizione sono sempre più piccole e il resto della torta finisce gradualmente nelle mani di sempre più pochi?

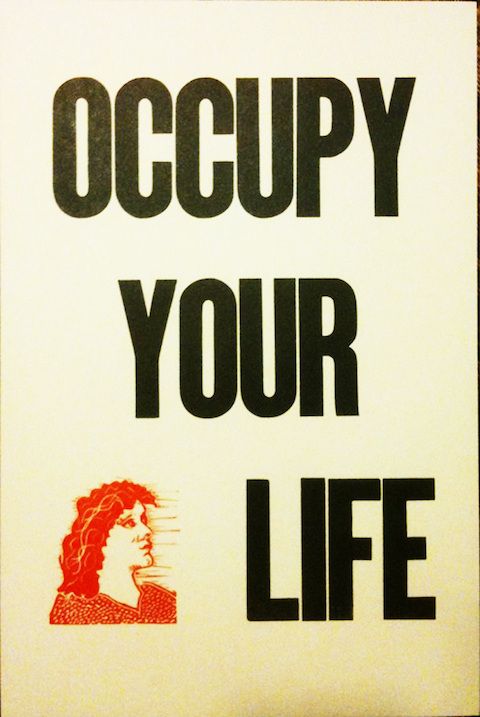

Detto questo, devo ammettere che è abbastanza fastidioso imbattersi in schermate del genere (su http://www.peragendamonti.it/):

Graeber considera la violenza come «l’unico modo in cui è possibile per un essere umano ottenere effetti relativamente prevedibili sulle azioni di un altro, senza esserne consapevole». La violenza ha la capacità di semplificare operando sugli altri «senza essere comunicativa», nel senso che il suo utilizzo rende dispensabili (o minimizza) continui e complessi sforzi di interpretazione reciproca da parte degli attori di una certa situazione:

Graeber considera la violenza come «l’unico modo in cui è possibile per un essere umano ottenere effetti relativamente prevedibili sulle azioni di un altro, senza esserne consapevole». La violenza ha la capacità di semplificare operando sugli altri «senza essere comunicativa», nel senso che il suo utilizzo rende dispensabili (o minimizza) continui e complessi sforzi di interpretazione reciproca da parte degli attori di una certa situazione: Con le parole di Graeber, «la qualità più peculiare della violenza –la capacità di imporre relazioni sociali molto semplici che implicano uno sforzo di immaginazione ed immedesimazione minimo o nullo– diventa più importante in situazioni potenzialmente violente, ma nelle quali la violenza fisica effettiva è meno probabile. Tutte queste disuguaglianze sistematiche sono avvalorate dall’utilizzo della forza, e quindi possono essere percepite come una forma di violenza in se stesse: ci si riferisce a tutto ciò con l’espressione “violenza strutturale” […] I sistemi di violenza stutturale sembrano produrre invariabilmente strutture estremamente asimmetriche di “identificazione immaginativa”».

Con le parole di Graeber, «la qualità più peculiare della violenza –la capacità di imporre relazioni sociali molto semplici che implicano uno sforzo di immaginazione ed immedesimazione minimo o nullo– diventa più importante in situazioni potenzialmente violente, ma nelle quali la violenza fisica effettiva è meno probabile. Tutte queste disuguaglianze sistematiche sono avvalorate dall’utilizzo della forza, e quindi possono essere percepite come una forma di violenza in se stesse: ci si riferisce a tutto ciò con l’espressione “violenza strutturale” […] I sistemi di violenza stutturale sembrano produrre invariabilmente strutture estremamente asimmetriche di “identificazione immaginativa”».

schemi e i canoni imposti. A partire dalla scelta del prodotto da acquistare, per finire con il modo di camminare, definito dalla

schemi e i canoni imposti. A partire dalla scelta del prodotto da acquistare, per finire con il modo di camminare, definito dalla

Pensano forse costoro, senza la minima profondità storica, che la democrazia borghese sia una costante della storia o un sistema immutato che da sempre è esistito e i cui valori risiedono nella natura stessa del genere umano? Pensano che due o cinque secoli fa un uomo qualunque potesse immaginarsi lontanamente un sistema in cui tutti potessero, votando, esprimere la propria opinione?

Pensano forse costoro, senza la minima profondità storica, che la democrazia borghese sia una costante della storia o un sistema immutato che da sempre è esistito e i cui valori risiedono nella natura stessa del genere umano? Pensano che due o cinque secoli fa un uomo qualunque potesse immaginarsi lontanamente un sistema in cui tutti potessero, votando, esprimere la propria opinione?