Ho tradotto questo testo originariamente scritto in farsi da L., una militante femminista iraniana, tradotto in inglese e pubblicato su Jadaliyya, sito di riflessione culturale e politica dello spazio tra l’Africa del Nord e l’Asia occidentale. In questa intensa testimonianza diretta, una donna della rivolta in Iran racconta l’esperienza politica sensibile dell’essere un’immagine di libertà: impossibile da catturare, centralizzare, dominare. La mia traduzione in italiano è poi stata pubblicata su Dinamopress.

La sollevazione in Iran: una rivoluzione femminista?

Per Zhina, Niloofar, Elaheh, Mahsa, Elmira, e per tutte coloro di cui devo ancora pronunciare i nomi.

Questo scritto è il tentativo di elaborare un’intuizione nata dall’esperienza diretta di un divario: quello tra il vedere foto e video di proteste online e l’essere presente in strada. È uno sforzo esplicativo del corto circuito che attraversa l’apertura tra queste due sfere – spazio virtuale e realtà della strada – in questo momento storico. [In un corto circuito, si stabilisce una connessione tra due parti di un circuito elettrico che può causare una corrente fino a migliaia di volte superiore a quella che ci si aspetterebbe per il circuito]

Le proteste hanno raggiunto la mia piccola cittadina pochi giorni dopo essere scoppiate in Kurdistan e solo due giorni dopo Teheran. Per diversi giorni, sono stata esposta a video che ritraevano le proteste della gente in strada, le loro canzoni, le foto e le figure delle manifestanti. Mercoledì, mi sono infine trovata io stessa nel mezzo di una protesta di strada. I miei primi momenti “lì”, in strada, circondata da altre persone, sono stati stranissimi. Appena un giorno prima avevo guardato queste persone manifestare da dietro lo schermo del mio telefono, ammirandone il coraggio, commuovendomi e piangendo di fronte alle loro azioni. Ora mi guardavo intorno e provavo a sincronizzare le immagini della strada con la realtà della strada. Quello che osservavo coi miei occhi era molto simile a quanto avevo già visto sullo schermo, ma c’era un divario, uno scarto tra la me-spettatrice e la me-in-strada, e sono bastati pochi brevi istanti per rendermene conto.

La strada non era più per me un luogo di paura, ma uno spazio ordinario [faza-ye ‘adi]. Tutto era ordinario, anche quando le forze di sicurezza ci hanno attaccate con manganelli, proiettili e taser. Non so bene come spiegare la parola “ordinario”, non saprei che altro termine usare. Lo spazio tra me e le immagini che avevo desiderato si era accorciato improvvisamente: io stessa ero quelle immagini. D’un tratto, mi trovavo in un cerchio a bruciare il velo come se lo avessimo sempre fatto. D’un tratto, prendevo coscienza di me stessa e mi accorgevo che la polizia mi aveva picchiata appena qualche attimo prima.

L’esperienza reale di essere picchiata era molto più ordinaria di ciò che avevo visto sullo schermo. Non c’era traccia del dolore che avevo immaginato guardando quei video.

Quando il corpo subisce i colpi è “caldo” e non proviamo il dolore che ci potremmo aspettare. Avevamo visto diversi video di corpi crivellati di pallini di gomma, ma le persone colpite dicono che non sono poi così dolorosi o terrificanti.

In strada, d’un tratto pensi che dovresti correre e ti accorgi che hai già iniziato a correre. Ti dici che ti dovresti accendere una sigaretta e ti trovi proprio lì, tra la gente, a fumare una sigaretta [1]. Il corpo si muove più veloce della percezione, le due cose non sono ancora sincronizzate. Penso che neanche la morte faccia paura a chi ha sperimentato l’essere in strada. L’esperienza della strada sospende il pensiero della morte, ed è questo che fa paura a chi, dall’altro lato, osserva: vedere persone pronte a morire. Siamo persone pronte a morire. Anzi, nemmeno pronte: piuttosto liberate dal pensiero della morte. Ci siamo lasciate la morte alle spalle, nell’intimo incontro con le nostre paure e nell’aver corso oltre, nel calore dei nostri corpi.

Una volta ho ricevuto sonori applausi dopo essere sfuggita a un confronto con le forze di sicurezza ed essere corsa a riconfondermi nella folla. Camminando di notte verso casa, un fattorino in moto passando mi faceva il segno della vittoria o mi lanciava urla di incoraggiamento. Ero ancora assorta nell’evento: non ero pienamente cosciente del motivo dell’apprezzamento e dell’incoraggiamento. La mattina dopo, guardandomi i lividi allo specchio, i dettagli degli scontri mi sono improvvisamente ripassati davanti agli occhi. Era come se mi fossi di colpo ricordata di un sogno di cui non ero cosciente fino a un attimo prima.

Il mio corpo si era raffreddato, la mia mente aveva cominciato a lavorare. Non ero semplicemente stata picchiata: avevo anche resistito e risposto con pugni e calci. Il mio corpo aveva inconsciamente reagito facendo ciò che avevo visto fare ad altri. Mi ricordavo i volti increduli delle guardie nel tentativo di sopraffarmi. Soltanto adesso, dopo un certo intervallo di tempo, la memoria aveva raggiunto il corpo.

Per me, la differenza palpabile tra questa protesta e le proteste a cui avevo partecipato in passato è stata il passaggio dal “movimento di una folla” alla “creazione di una situazione”. Ogni volta, nel breve intervallo prima dell’arrivo delle forze della repressione, un raduno di dimostranti si formava intorno a una situazione per creare qualcosa.

Con l’arrivo delle guardie, a seconda delle condizioni della strada e di quella delle vie circostanti, il raduno si disperdeva dopo lo scontro, ma solo per riformarsi in un altro luogo. Queste situazioni si creavano quando la gente bloccava una strada, bruciando un cassonetto al centro della carreggiata e immobilizzando il traffico. All’interno di questa finestra di possibilità, la folla non enorme ma determinata cercava rapidamente di creare una situazione. “E ora bruciamo il velo.” Una donna saltava su un bidone, fronteggiava il traffico bloccato e alzava il pugno, restando fissa in quella posa qualche istante. Un’altra donna saltava sul tetto di una macchina e sventolava il velo per aria. Alcune donne di mezza età restavano nel mezzo del gruppo dall’inizio alla fine, muovendosi subito per aiutare il rilascio di eventuali persone arrestate.

Chiunque voleva essere parte della massa di immagini viste nei video delle proteste dei giorni precedenti e provenienti da altre città. In questi momenti, le persone che intonavano slogan erano pochissime. Potevo chiaramente vedere il loro “desiderio” [meyl] di diventare “quell’immagine” [tavsir], l’immagine di resistenza che gli abitanti della mia città avevano visto nei giorni precedenti. Qui di seguito vorrei esplorare proprio questo “desiderio”, per rispondere alla domanda: cosa rende quello che sta accadendo una rivoluzione femminista?

Come ho scritto, queste proteste non sono incentrate sulla folla ma piuttosto sulla situazione, non sugli slogan ma piuttosto sulla figura-immagine. Per chiunque, e intendo veramente chiunque, è possibile creare da sé un’incredibile e radicale situazione di resistenza, in un modo che lascia senza parole.

La fiducia in questo “possibile”, questa abilità, si è diffusa capillarmente. Chiunque sa che sta creando una situazione indimenticabile con le proprie figure di resistenza. Le persone, soprattutto le donne – queste tenaci e determinate cercatrici dei propri desideri – stanno inseguendo con forza questo nuovo desiderio, ed esso stesso, in una catena di desideri, fa sempre più da innesco alla creazione di altre figure e situazioni di resistenza: voglio essere quella donna nella figura di resistenza che ho visto nella foto, dunque creo una figura.

Le figure erano già presenti nell’inconscio delle persone che protestavano prima ancora di metterle in pratica, come se fossero state messe a punto per anni. Questa figura di resistenza, questo corpo immortalato in immagini, diventa, in fondo alla catena di innesco dei desideri, un’incitazione al desiderio di altre donne di mettere in atto le proprie figure. Sapeste che desideri sono stati liberati in questi giorni dalla casa-prigione dei nostri corpi di noi donne!

Vorrei contrapporre il vettore di forza che mobilitava la folla nelle proteste del 2009, per esempio, ai punti di innesco di adesso, punti di eccitazione molteplici e sparsi nelle strade. Come l’orgasmo femminile, questi punti non sono né concentrati né limitati a un punto preciso nella strada/corpo. Se voglio chiamare questa sollevazione una rivolta femminista, devo cercare qualcosa aldilà del punto di partenza delle proteste, lo slogan “Donna, Vita, Libertà”, e la chiamata iniziale a radunarsi da parte delle militanti femministe.

Oltre a queste cose, ciò che ha esteso la sollevazione in una forma femminile e femminista e che sveglia i desideri delle donne nel mondo intero, sono i diversi punti di stimolo figurativo nei corpi in rivolta: figure che le persone che protestano desiderano visibilmente diventare, tanto che non è più possibile scendere in strada senza assumere la figura di uno di questi corpi disobbedienti, ribelli, resistenti, che si tratti di stare sul tetto di una macchina, salire in cima a un cassonetto, bruciare il velo, liberare una persona arrestata, o sfidare le forze della repressione.

Le immagini di altre donne che resistono, viste da noi donne, ci hanno fornito una nuova comprensione dei nostri corpi.

Credo che la singolarità di questa resistenza femminista e del suo carattere figurativo hanno fatto in modo che, fin dall’inizio, a diventare iconiche fossero le istantanee, le fotografie, molto più che i video. Sono state pubblicate in quantità massiccia fotografie che ci hanno rese orgogliose e che si sono rapidamente impresse nella nostra memoria collettiva, tanto che si potrebbe scrivere la cronologia di questa sollevazione attraverso le immagini pubblicate ogni giorno. Fotografie che alimentavano la sollevazione e la spingevano in avanti: la foto di Zhina [Mahsa] Amini sul letto d’ospedale. La foto della famiglia di Zhina che si abbraccia, in lutto, all’ospedale.

L’immagine delle donne curde al cimitero di Aychi mentre sventolano i propri veli. Cosa vediamo di tutta quella scena: l’istante in cui i veli ondeggiano in aria, sospesi. La foto della lapide di Zhina. La figura della donna che porta la torcia su Boulevard Keshavarz. La figura della donna che sta in piedi da sola in mezzo alla strada, di fronte all’idrante sulla rotonda Vali Asr. La figura della donna seduta. La figura della donna in piedi. La figura della donna che tiene un cartello a Tabriz, faccia a faccia con le forze della repressione. La figura della donna che si lega i capelli. L’immagine del cerchio danzante intorno al fuoco a Bandar Abbas. E così via, moltissime altre.

Cosa conferisce a una fotografia questo incredibile potere stimolante rispetto a un video? Il tempo imprigionato nella foto. Il tempo imprigionato rende la foto densa, portatrice dell’intera storia durante cui quel corpo è stato soggiogato. La sollevazione delle donne in Iran è una rivolta incentrata sulle foto. Che cosa amplifica questo tratto femminista e non lo lascia sparire? Oltre al nome di Zhina, oltre a “Donna, Vita, Libertà”, con un livello di repressione talmente pesante che spesso è persino impossibile che si formi una folla, sono le figure della resistenza delle donne, che continuano a fare di questa sollevazione una rivolta femminista.

Questo tempo condensato rende inadeguata una narrazione lineare della storia e mette in luce, al suo posto, la situazione nella sua topologia: i gesti, i momenti, le micro-battaglie che combattiamo ogni giorno. Per quel momento e tutti quei momenti. Non per una narrazione generale, ma per ogni piccola cosa.

[2] Per quei micro-momenti fugaci, per riprenderseli, per quel nodo alla gola, per quella paura, per quell’eccitazione, per quella parola, per quell’istante che ancora continua, che si è trascinato fino ad oggi, nascosto sotto la notra pelle, sotto le nostre unghie, nei nostri nodi alla gola. Il passato prossimo: questo è il tempo delle fotografie. Fa crescere il desiderio, riporta alla luce il passato, lo estende fino a un secondo fa e nel momento presente, consegna la lunga sequenza di istanti al prossimo momento, alla prossima foto, alla prossima figura.

In effetti, ciò che contraddistingue questa rivolta come femminista è il carattere immaginifico: la possibilità di creare immagini che non necessariamente catturano l’intensità del conflitto, la brutalità della repressione, o lo svolgersi degli eventi, ma piuttosto sono portatrici della storia dei corpi.

Una pausa, un’interruzione. Guarda questo corpo, osserva per intero la sua storia. Qui. La figura della donna che porta la torcia, portatrice autosufficiente di storia senza bisogno di riferimenti agli istanti precedenti o successivi. La storia di questo corpo non è raccontata in una sequenza temporale lineare su un video volto a rappresentare la repressione o lo scontro o l’azione, ma piuttosto si cristallizza in un istante rivoluzionario. Soffermati sul momento in cui la donna solleva il velo mentre brucia e fa il segno della vittoria: il movimento degli occhi attraverso la larghezza dell’immagine, il bagliore dei fari dell’auto dietro di lei, le mani alzate, il volto sorridente dell’uomo che sta alla sua destra, gli alberi lungo la strada. Una figura, stop. Non servono il prima e il dopo, perché la figura non è creata dentro una sequenza temporale lineare ma in un respiro, in una pausa storica: un momento in cui il cuore della storia smette di pulsare per il tempo di un battito.

Questi momenti e figure sono autosufficienti nel rappresentare la storia della repressione dei corpi delle donne. Ecco la caratteristica distintiva di questa rivolta. La rivolta femminista di corpi e figure. Il carattere femminista di queste proteste sta nell’aprire alla possibilità di creare queste immagini figurative.

Queste immagini-icone influenzano a loro volta il desiderio di riempire lo spazio con immagini simili. Ho assistito coi miei occhi al dispiegamento di tale desiderio. Corpi che volevano essere una precisa figura hanno realizzato di avere la capacità di diventare quella figura.

Corpi che dunque si esponevano al pericolo, si gettavano nella mischia, assumevano quella posa. Su un terreno in cui esistono poche occasioni di prendersi lo spazio, cercavano la possibilità di creare momenti di resistenza.

Avevamo già visto immagini di donne resistenti: per esempio, foto delle Unità di Difesa delle Donne (YPJ) nel Kurdistan siriano. La differenza tra quelle foto e le figure delle donne nelle recenti proteste è la centralità del volto nelle prime, contrapposta all’assenza di volti nelle seconde. La particolarità delle prime con armi e tenuta da combattimento, rispetto all’universalità delle seconde che indossano abiti di tutti i giorni. I primi piani dei bei volti nelle vesti della resistenza (il desiderio di chi fotografa) hanno lasciato posto a immagini di figure di resistenza (il desiderio del soggetto). “Voglio che tu mi veda così”: immagini di capelli sciolti e scoperti e di pugni chiusi, di corpi sui cassonetti e sulle automobili.

Queste figure richiamano Vida Movahhed e le altre “ragazze di via Enqelab”. [3] Vida sembra essere stata un punto di svolta nella rappresentazione della lotta delle donne iraniane contro il velo obbligatorio. Un punto di partenza, lontano dai video dei “Mercoledì bianchi” incentrati sui messaggi e sui volti – più che altro selfie di donne che camminavano per strada spiegando la situazione e i loro desideri. [4] Vida Movahhed è diventata la figura condensata di tutti i video che altre donne prima di lei avevano girato e diffuso camminando senza velo. Al contrario di queste donne, lei rimaneva in silenzio, immobile, punto di transizione tra il video e la fotografia. Una transizione dalla narrazione di una scena ordinaria alla creazione di una situazione storica, il passaggio da una persona che si esprime su di sé e sul proprio desiderio a un’immagine fissa, silenziosa, figura di resistenza. Qui, l’immagine della donna che protesta si è sottratta alla sequenza temporale del video, si è distaccata dalla rappresentazione di una scena ordinaria ed è atterrata su un palco carico di performatività storica: figura di tutte le donne prima di lei e ispirazione per le tutte le figure di donne dopo di lei.

In un ciclo senza fine, immagini e figure si trasformano l’una nell’altra: le immagini pubblicate e diffuse stimolano l’immaginazione dei corpi, poi le persone scendono in strada non con i corpi che sono, ma con i corpi che possono e vogliono essere. Con la propria immaginazione. Il loro atto rivoluzionario è incarnare questa immaginazione. In effetti in questo legame strettto tra immagine e strada, realtà e rappresentazione si orientano reciprocamente. Il sogno/rappresentazione/personificazione può imporsi sulla realtà, diventando quell’immagine e allo stesso tempo accendendo il desiderio di altri corpi di diventarci. È una catena di immagini, “corto circuito tra strada e spazio virtuale”.

Accanto a queste figure individuali, ci sono anche state figure collettive. Il cerchio che brucia il velo. La danza intorno al fuoco che da Sari ha raggiunto le altre città. Vediamo la ripetizione di figure collettive senza che sia più possibile determinare il luogo preciso in cui sono avvenuti gli assembramenti. Nei primi giorni delle proteste, circolava un breve video di un piccolo assembramento di donne a Paveh. Uno sparuto e solitario gruppo di donne che camminavano dal fondo della strada. Questo gruppo, il cui assembrarsi appariva estremamente pericoloso, mi sembrava molto simile i raduni di donne in Afghanistan. Quella situazione storica lega insieme due immagini, due collettivi.

Molte immagini non nascono perché non sono prese. Molte non “prendono” perché non danno origine a una protesta. Perché dunque certe immagini riescono a “prendere” anziché essere passivamente “prese”? Le figure hanno preso perché erano lo specchio storico delle donne. Credo che più che la considerazione iniziale “Avrei potuto essere io al posto di Zhina” [ovvero: sarei potuta morire anch’io in custodia della polizia morale], l’immagine della donna che brucia il velo sulla macchina ha acceso un intenso desiderio del tipo “voglio essere anch’io quella figura”, il desiderio di esprimere quella figura di speranza, ed è stata quella figura che non solo ha acceso il desiderio ma ha condotto i corpi delle donne a esprimersi e raschiare via la ruggine [zangar] dallo specchio che avevano davanti. Questo desiderio è stato stimolato da un’immagine, ma è in virtù della storia portata da quel corpo che è sbocciato trasformandosi in desiderio rivoluzionario. È tale desiderio figurativo che è distintivo di questa rivolta femminista, è l’esplosione di una storia repressa, come un corpo messo al mondo dopo una gravidanza che abbiamo vissuto per anni.

Le figure di donne politicamente attive che conoscevamo in precedenza soffocavano l’attivazione del potere politico e la sua distribuzione, perché mettevano in risalto i volti e i nomi delle militanti. Volti e nomi smorzano il potere che ha una figura di accendere i desideri di altre donne perché rendono la situazione di quella figura particolare, speciale, rispetto alla situazione generale delle donne. Adesso, la figura si è liberata del limite del volto: è generica, senza volto, coperta da una maschera, anonimizzata per ragioni di sicurezza; è un’immagine scattata da dietro, senza nome, anonima; è il corpo politico della donna a circolare adesso per le strade.

Dalla bellezza del corpo alla suggestione della figura. Dal corpo imprigionato nella bellezza al corpo liberato nella figura. Non si tratta di una trasformazione del sé in un corpo ideale, ma della creazione di una nuova figura di resistenza in ogni momento e in ogni corpo. Se il corpo è stato acceso e prende ispirazione dalle figure precedenti di cui ha visto le immagini nello spazio virtuale, esso crea una nuova figura e a sua volta ne ispira altre per il futuro, in una catena di stimoli e ispirazioni. Questa figura ha liberato le donne dalla prigionia, nel corpo e nella sua oppressione storica, e ha permesso al corpo di fiorire nel suo risveglio, scoprendo appena adesso la possibilità e la bellezza della propria resistenza. Maturando una seconda volta.

Riguardo alla firma dell’articolo: una volta la persona che amo ha deciso di intitolare un progetto “L”, che volendo potrebbe riferirsi a me. Assorbita nell’esperienza di questo spazio rivoluzionario, così simile all’esperienza dell’amore, vorrei mettere da parte la mia costante esitazione rispetto a questo riferimento a “L” per, invece, appropriarmene insieme al gesto del mio compagno. La mia firma di questo testo come “L” è un’appropriazione rivoluzionaria del suo gesto. Ciò non solo mi protegge dalle minacce delle forze governative ma anche mi libera nella mia idea di amore, proprio nel momento in cui i nomi sono diventati simboli (riferimento al nome di Mahsa Amini e allo slogan, più volte ripetuto e difficile da tradurre, “Il tuo nome è diventato un simbolo”.

Note

[1] Questa frase è estratta da un passaggio che ho scritto al mio compagno dopo aver visto un video virale dell’apertura delle porte della prigione di Qasr e la liberazione dei prigionieri politici alcuni mesi prima della Rivoluzione del 1979. Questo scrissi il 2 agosto 2020:

«Stanotte ho visto su internet il video della liberazione dei prigionieri politici. Visto e rivisto. Non potrei essere io a pettinare i capelli di quella donna scostandoli dalla fronte? Come si può provare gioia? È così sfuggente il momento in cui provi qualcosa come un’ispirazione profonda, pensi di essere felice, ma non appena torni alla realtà ti accorgi che sei una persona che era felice una volta mentre adesso l’incapacità di concepire quell’emozione passeggera rende tutto incomprensibile. C’era così tanta gioia in quel video. Che atmosfera… Non serve dire nulla. Basta scostare la frangia di capelli dalla fronte che hai davanti per riconoscerla e realizzare che lei lì, e sei tu a rivelare il suo volto.

Sei tu?

Sì, sono io.

Un volto per tutte. Un volto liberato le cui emozioni non sono state represse che piange e ride. Piange mentre ride, in una sorta di attacco emotivo. Un volto che non è in grado di distinguere la gioia da una situazione trasformata. Il momento in cui tutto fluisce, l’istante della rivoluzione: non un momento prima o un momento dopo. La situazione sospesa, di divenire. Come si può riconoscere qualcuno nella folla in un momento di rivoluzione? Quando ogni organo del corpo supera la coscienza di sé e i modi di essere che aveva imparato. Scostando i capelli e cercando un ricordo lontano. Un neo nero accanto all’orecchio destro. Poi ti dici che dovresti accenderti una sigaretta e ti vedi lì, a fumare una sigaretta. Dici: dovrei cominciare ad andare, e vedi te stessa nella folla. Sei stata sempre lì».

Nelle attuali circostanze rivoluzionarie, sto rendendo questa mia lettera personale proprietà comune Questa lettera non appartiene più solo al mio amante ma a tutti i corpi che ho visto e tanto amato per le strade.

[2] #barayeh (parola che significa “per” nel senso di “a causa di”) si riferisce a un’iniziativa su Twitter che ha avuto successo: migliaia di persone hanno scritto ciò che le spingeva a scendere in piazza e sostenere le proteste. “Per” gli studenti a cui è stato negato il diritto di studiare. “Per” gli intellettuali uccisi. “Per” la felicità negata alla generazione della guerra. “Per” gli operai della fabbrica di Haft Tappeh. E così via, a migliaia. Il giovane artista Shervin Hajipour ne ha ricavato una canzone, dal titolo “Barayeh”, il cui testo consiste di una sequenza di queste frasi pubblicate su Twitter, e che si è diffusa a macchia d’olio diventando uno degli inni della rivolta. Le autorità hanno arrestato Shervin subito dopo la pubblicazione della canzone.

[3] Vida Movahhed è una donna il cui gesto silenzioso contro il velo obbligatorio ha ispirato un’ondata di azioni simili poi conosciuta come “Ragazze di via Enqelab”. Alla fine di dicembre 2017, Movahhed si è arrampicata su un quadro elettrico all’incrocio di via Enqelab, ha legato il proprio velo a un bastone e l’ha lasciato per aria. Arrestata e condannata a un anno di prigione, è praticamente scomparsa dalle cronache ma la sua figura con il velo in cima al bastone è diventata un’icona visiva della disobbedienza civile delle donne.

[4] I “Mercoledì bianchi” sono stati una campagna online lanciata nel 2017 da Masih Alinejad, in cui le donne registravano video nell’atto di togliersi il velo in luoghi pubblici in Iran e li mandavano a Alinejad che poi li pubblicava.

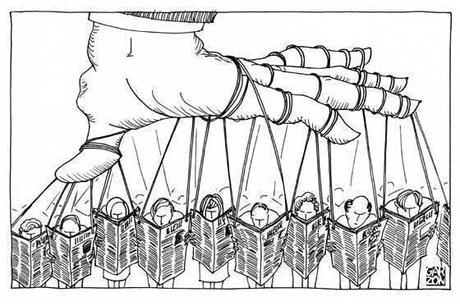

La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto».

La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto». Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».

Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».

schemi e i canoni imposti. A partire dalla scelta del prodotto da acquistare, per finire con il modo di camminare, definito dalla

schemi e i canoni imposti. A partire dalla scelta del prodotto da acquistare, per finire con il modo di camminare, definito dalla  Non so se infine sono riuscito nel mio intento di descrivere con oggettività la giornata (scopo che sempre mi riservo, in tutte le situazioni e nella maggior misura in cui è possibile farlo), ma di certo non sono riuscito mio malgrado ad evitare di parlare di tutte le questioni accennate sopra: avrei preferito non farlo, perché parlare della giornata di ieri come una giornata di violenza o di non violenza significa fare il gioco dei potenti e adottare il linguaggio e la retorica dei loro organi di informazione. Ma leggendo tanti commenti sulla rete e diversi articoli di giornali di aree diverse mi sono reso conto che è necessario mettere in chiaro qualche punto: ecco quindi cosa ho scritto. Sono pensieri sparsi.

Non so se infine sono riuscito nel mio intento di descrivere con oggettività la giornata (scopo che sempre mi riservo, in tutte le situazioni e nella maggior misura in cui è possibile farlo), ma di certo non sono riuscito mio malgrado ad evitare di parlare di tutte le questioni accennate sopra: avrei preferito non farlo, perché parlare della giornata di ieri come una giornata di violenza o di non violenza significa fare il gioco dei potenti e adottare il linguaggio e la retorica dei loro organi di informazione. Ma leggendo tanti commenti sulla rete e diversi articoli di giornali di aree diverse mi sono reso conto che è necessario mettere in chiaro qualche punto: ecco quindi cosa ho scritto. Sono pensieri sparsi. Mancanza di sintesi. Come scriveva

Mancanza di sintesi. Come scriveva  Opinione personale. Personalmente la violenza degli incappucciati non la condivido, ma non condanno la violenza dei manifestanti che si sono difesi da cariche e da lacrimogeni che li cacciavano da una piazza che doveva essere loro.

Opinione personale. Personalmente la violenza degli incappucciati non la condivido, ma non condanno la violenza dei manifestanti che si sono difesi da cariche e da lacrimogeni che li cacciavano da una piazza che doveva essere loro. Pensano forse costoro, senza la minima profondità storica, che la democrazia borghese sia una costante della storia o un sistema immutato che da sempre è esistito e i cui valori risiedono nella natura stessa del genere umano? Pensano che due o cinque secoli fa un uomo qualunque potesse immaginarsi lontanamente un sistema in cui tutti potessero, votando, esprimere la propria opinione?

Pensano forse costoro, senza la minima profondità storica, che la democrazia borghese sia una costante della storia o un sistema immutato che da sempre è esistito e i cui valori risiedono nella natura stessa del genere umano? Pensano che due o cinque secoli fa un uomo qualunque potesse immaginarsi lontanamente un sistema in cui tutti potessero, votando, esprimere la propria opinione?