«La cultura araba non rispetta le donne», «la cultura araba è bigotta», «la cultura araba è teocratica». Sono tutte frasi che è facile sentire pronunciare e che sono sempre più comuni e socialmente accettate. Simili generalizzazioni riguardo ad altri gruppi umani sono appannaggio di una relativamente ristretta cerchia di razzisti dichiarati e militanti xenofobi, mentre opinioni dello stesso tipo rivolte agli arabi (o ai musulmani, giusto per intorbidare le acque visto che non è la stessa cosa) sono ormai non più prerogativa di pochi ma fanno parte del senso comune, di quelle verità socialmente costruite che si danno per scontate nel dibattito pubblico e nell’informazione di massa.

Con spirito critico, intendo ragionare sulla logica fallace che sottende l’utilizzo di categorizzazioni come “cultura araba”, che possono essere efficaci nell’immediata comunicazione quotidiana ma hanno pesanti ripercussioni sul senso politico esplicito ed implicito dei discorsi che ne fanno usi poco attenti e circostanziati.

Per parlare di categorizzazioni, iniziamo trattandone una particolare, che nel mondo contemporaneo storicamente è stata la categorizzazione per eccellenza: la razza. Il razzismo biologico come ipotesi scientifica, nonostante sia passato di moda, è duro a morire ed esistono ancora oggi suoi sostenitori nella comunità scientifica. Nella logica del metodo scientifico è legittimo chiedersi se le razze esistano e provare a dimostrarlo. Come spiegato impeccabilmente dal genetista Guido Barbujani in L’invenzione delle razze, la teoria che propone la divisione della specie umana in razze, nelle sue varie formulazioni e nelle diverse modellizzazioni che sono state proposte, è stata sottoposta ad analisi scientifica a più riprese, con tecnologie sempre più precise e sofisticate, ed è emerso che tale teoria semplicemente non funziona: non permette di produrre modelli che descrivano adeguatamente la realtà, dunque il suo valore scientifico è nullo e chiunque sostenga di poter dimostrare scientificamente il contrario lo fa in cattiva fede. Come riporta l’Enciclopedia Treccani (qui), «il concetto di razza umana è considerato destituito di validità scientifica, dacché l’antropologia fisica e l’evoluzionismo hanno dimostrato che non esistono gruppi razziali fissi o discontinui».

Per una spiegazione esaustiva di come si è giunti a questa conclusione rimando al saggio di Barbujani, ma il principio è piuttosto semplice e si può riassumere facilmente. Per descrivere una razza, si dovrà elencare un insieme di caratteristiche condivise da tutti gli individui che la compongono e che permettano di dire con certezza di ogni individuo se è di quella razza oppure non lo è. Esiste nelle popolazioni una variabilità genetica data dalla presenza, in individui diversi, di versioni diverse dello stesso gene: tali differenze sono misurabili e si possono utilizzare per provare ad operare una categorizzazione su base genetica.

Gli studi di genetica umana dicono che se si considerano singoli caratteri, o meglio singoli geni, essi sono sempre presenti in quasi tutte le popolazioni umane, anche se con frequenza diversa. Nessun gene può essere utilizzato per distinguere una popolazione umana dall’altra. Le popolazioni umane sono geneticamente molto simili le une alle altre, c’è invece una grande variabilità genetica tra gli individui. La variabilità genetica all’interno delle singole popolazioni, per esempio tra gli europei o gli italiani, è elevatissima. Mentre le differenze genetiche tra i tipi mediani delle diverse popolazioni, tra gli italiani e gli etiopi, per esempio, sono modeste e pressocché irrilevanti rispetto alla variabilità interna alle singole popolazioni. Questa differenza si può quantificare e il risultato è che, come misurato a partire dal 1970, l’85% della variabilità genetica umana è presente all’interno delle singole popolazioni, il 5% tra popolazioni del medesimo continente e il 10% tra popolazioni di diversi continenti. C’è maggiore differenza tra due italiani posti all’estremo di un profilo genetico, che non tra un italiano e un etiope posti al centro dei profili delle rispettive popolazioni. Insomma, definire le razze umane non è utile neanche al fine pratico di descrivere le differenze presenti nella specie umana. Anzi, sostiene Barbujani: «più si studiano nuovi geni, più si fa esile la speranza di trovare chiari confini fra gruppi umani a cui possiamo dare il nome di razze».

Occorredunque tenere a mente queste tre importanti conclusioni interconnesse, che inficiano ogni fondamento del razzismo biologico:

- Assenza di geni assolutamente caratteristici di una particolare popolazione

- Grande variabilità genetica tra gli individui

- Variabilità interna alle popolazioni maggiore della variabilità tra le popolazioni

Per dare un’idea più chiara ed intuitiva, se non bastassero i numeri, ricorrerò ad un banale esempio pratico. Prendiamo una popolazione qualunque, e supponiamo di voler descrivere la razza a cui appartengono gli individui di tale popolazione. Supponiamo di scegliere come primo criterio il colore dei capelli: ovviamente non è sufficiente, perché nella razza sarebbero inclusi tutti gli individui che hanno i capelli di quel colore, anche quelli che non appartengono a quella popolazione. Si deve dunque affinare la descrizione aggiungendo un’altra caratteristica, per esempio considerando la forma del naso. Non è sufficiente, perché innumerevoli individui nel mondo avranno sia i capelli di quel colore sia il naso di quella forma. Dunque è necessario affinare ancora la descrizione con altre caratteristiche, per escludere gli individui “presi nel mucchio”, cioè individui che, per come è definita la razza in questione, saranno casualmente inclusi anche se non c’entrano niente. Questi individui intrusi, qualunque sia la descrizione della razza, saranno sempre troppo numerosi, renderanno il modello inaccettabilmente poco preciso e costringeranno ad aggiungere ulteriori caratteristiche per affinare la descrizione. Finché, a un certo punto, l’elenco è talmente lungo e la descrizione talmente specifica che ad ogni caratteristica aggiunta cominciano ad essere esclusi individui che dovrebbero essere inclusi, perché insomma, si tratta di una popolazione che vogliamo descrivere come razza, ma non si può certo pretendere che gli individui che la compongono condividano veramente tutte quelle caratteristiche, neanche fossero fatti con lo stampino. Il numero di inclusi che dovrebbero essere esclusi è sempre troppo grande, il numero di esclusi che dovrebbero essere inclusi è sempre troppo piccolo. Questo rende conto della particolare configurazione della diversità umana, che si rifiuta di essere categorizzata in razze. L’unica soluzione scientifica è considerare la specie umana divisa in tante razze quanti sono gli individui.

Tornando ora alla questione iniziale, dovrebbe esser chiaro il senso di questa lunga premessa: lo stesso identico ragionamento si può fare riguardo al concetto di cultura. Per definizione (qui) con “cultura” si intende «il complesso delle istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle attività artistiche e scientifiche, delle manifestazioni spirituali e religiose che caratterizzano la vita di una determinata società in un dato momento storico». Ogni società nasce dall’incontro di interessi particolari, e in una visione di sinistra (in una qualunque visione di sinistra, dato che si tratta del minimo sindacale per poter sperare di essere considerata tale, come detto qui) non può che essere vista come campo di forze in cui si articola il conflitto tra innumerevoli interessi contrapposti. Se la cultura è il complesso di tutti quei comportamenti che caratterizzano la vita di una società, è espressione di tanta diversità quanto diversi sono gli interessi e i conflitti che la percorrono, con buona pace di chi sostiene che le culture siano monolitiche peccando di ingenuità o ignorando un fatto che si può riassumere con estrema facilità: la realtà è complessa, molto complessa. In ogni gruppo umano esistono interessi contrapposti, e che non sono mai solo bianco e nero. Ci sono progressisti e conservatori, ma tra i progressisti ci sono i riformisti e i rivoluzionari e tra i conservatori ci sono i moderati e i reazionari, poi tra i reazionari ci sono gli estremisti violenti armati e i reazionari istituzionali, e tra questi quelli più aperti su alcune questioni e quelli che lo sono meno, e tra quelli aperti ce ne sono che lo fanno per motivi di convenienza politica e compromesso e altri che lo fanno per sincera convinzione personale, mentre tra i rivoluzionari ci sono quelli disposti ad allearsi con altre forze popolari e quelli intransigenti, e tra gli intransigenti quelli che vogliono far subito la rivoluzione e quelli che vogliono preparare il terreno in attesa di tempi migliori… inutile continuare; questo esempio, che pure si limita esclusivamente alle posizioni politiche che si possono assumere all’interno di una stessa società, rende conto della straordinaria varietà possibile.

Si possono prendere in prestito gli argomenti contro il razzismo biologico, riformulandoli per mettere alla prova la convinzione che la varietà del comportamento umano in società sia effettivamente organizzata in culture ben definite (in maniera oggettiva, aldilà delle impressioni e delle autorappresentazioni).

Il primo argomento è che la descrizione generale di una cultura difficilmente può adattarsi bene a tutti i comportamenti individuali. Come nel caso delle razze, non esiste elenco di caratteristiche culturali che funzioni per tutti, senza essere violato dall’interno di quella specifica cultura da parte di individui che staranno pure agli estremi dello spettro di convinzioni, pratiche, modelli e valori, ma che di quella cultura fanno comunque innegabilmente parte. D’altra parte, non esistono elementi di una cultura che assolutamente non esistono nelle altre culture.

Esiste invece una grande variabilità “culturale” tra gli individui in termini di credenze, modelli e valori, e in tutte le culture è rappresentato largamente lo spettro delle possibilità, in proporzioni che dipendono dal contesto storico entro cui la cultura si articola e si esprime.

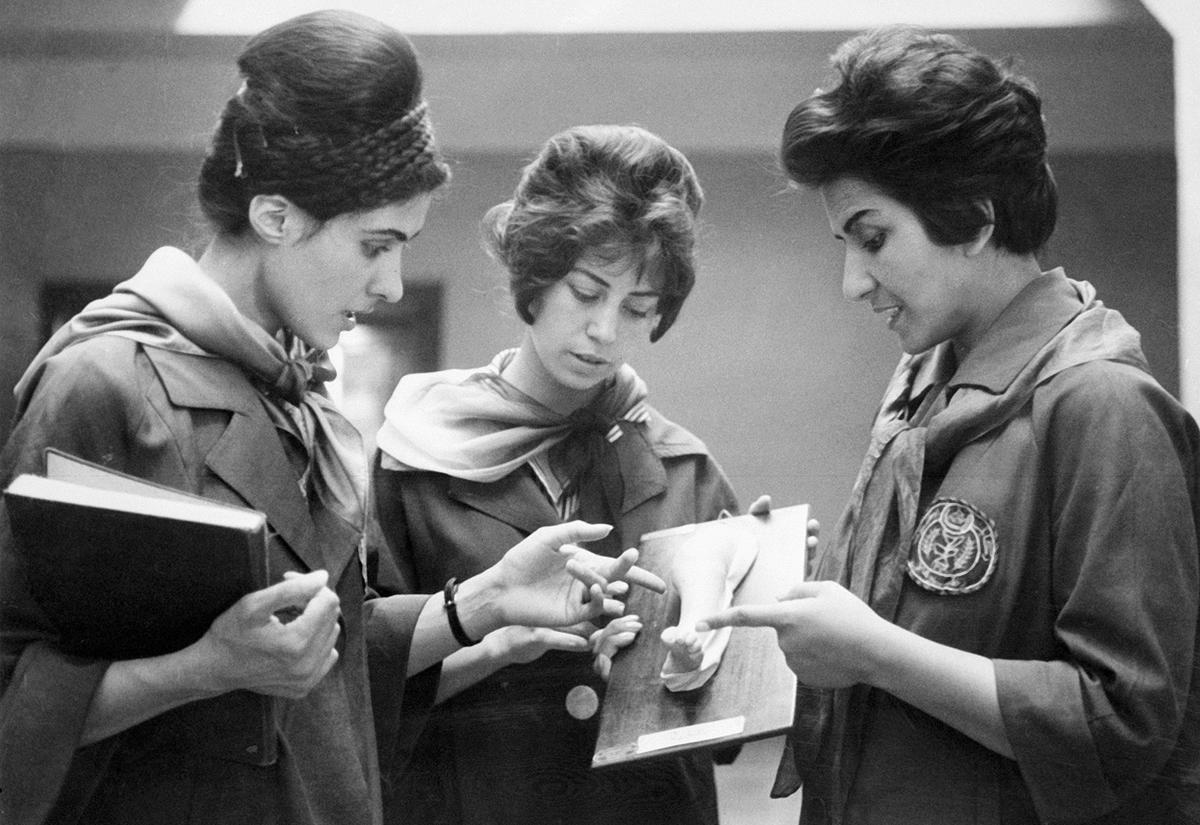

Nel caso della “cultura araba” o musulmana, come probabilmente in tutte le culture umane esistenti ed esistite, è possibile riscontrare la validità di queste osservazioni. Se «la cultura araba è teocratica», a che cultura appartengono tutti i musulmani laici che hanno preso parte ai processi di riappropriazione democratica e alle rivolte del 2011 e che combattono oggi contro il tentativo di gruppi come Daesh di imporre un ordine teocratico? E i tanti arabi atei che lottano per il riconoscimento sostanziale della libertà di non credere? Se «la cultura araba è violenta», che dire dei milioni di arabi a cui piacerebbe vivere senza alcuna violenza, come alla maggior parte degli esseri umani sulla faccia del pianeta? Se «la cultura araba non rispetta le donne», a che cultura appartengono le sempre più rumorose femministe arabe? E gli autonomisti curdi che con l’esperimento sociale del Rojava hanno invidiabilmente costruito una sostanziale parità di genere? E a che cultura appartenevano quei paesi mediorientali in cui negli anni Sessanta non esistevano limitazioni religiose alla libertà delle donne?

Cosa significa questo? Che si deve accettare un fatto: la varietà esiste, anche nella “cultura araba”, ed esiste sempre una complessità irriducibile a semplificazioni con l’accetta. C’è maggiore differenza tra due individui di “cultura occidentale” posti all’estremo dello spettro di credenze e valori, che non tra un individuo medio di “cultura occidentale” e un individuo medio di “cultura araba”. Per esempio, io mi sento (e spero di essere) molto più simile a un non credente di sinistra tunisino che non a un cattolico conservatore siciliano; così come mi sento molto più vicino ad un anarchico inglese che non ad un fascista italiano. Come le presunte razze, le presunte culture presentano limiti ontologici e implicano un salto logico che non è razionalmente giustificabile.

(Il fatto che confutando chi sostiene la superiorità di alcune culture si finisca facilmente per utilizzare gli stessi argomenti adatti a confutare chi sostiene la superiorità di alcune razze dovrebbe suggerire qualcosa sulla funzione sociale e politica assunta dal razzismo culturale. Ontologicamente ed eticamente, non c’è nulla di diverso tra credere che esistano razze superiori e credere che esistano culture superiori. Se la prima opzione è meno socialmente accettabile è più per una ragione storica che intellettuale: in generale, il razzismo biologico disgusta perché innesca un meccanismo riflesso che richiama la memoria condivisa del Demonio nazista, non perché è stato dimostrato che è scientificamente infondato. Diversamente, sostenere l’inferiorità di certe culture è considerato socialmente accettabile. Per capire cosa intendo dire, provate a sostituire la parola «arabi» con la parola «ebrei» in tutti i luoghi comuni che si dicono sugli arabi. Converrete con me che molta meno gente sarebbe disposta ad ascoltarvi senza storcere il naso.)

Qualcuno potrà legittimamente chiedersi se non sia questa un’opera di sapiente mistificazione della realtà ordita dai buonisti apologeti in difesa del politicamente corretto volta a nascondere l’evidenza che le società del mondo arabo qualche problema in materia di diritti delle donne innegabilmente ce l’hanno, così come qualche problema con la laicità dello Stato e le libertà individuali e sociali. Osservazione sensata, se non fosse che qui nessuno sta negando che questi problemi esistano, bensì che siano dovuti alla “cultura araba”. Non serve a molto affidarsi alla mera evidenza empirica senza un’elaborazione intellettuale, perché altrimenti dovremmo credere che un legnetto dritto immerso nell’acqua si spezza e diventa più corto. Se ogni cultura comprende una diversità che spazia tra gli estremi dello spettro di credenze, convinzioni, modelli e valori, il prevalere di certe credenze, convinzioni, modelli e valori nell’articolarsi della vita sociale è da attribuirsi allo sviluppo storico, al contesto sociopolitico, piuttosto che alla cultura in sé (che invece contiene tutte le sfumature possibili, dominanti e non).

I fascismi novecenteschi europei non erano dovuti alla cultura occidentale più di quanto i movimenti socialisti fossero dovuti alla stessa cultura: se negli anni Trenta i fascismi trionfarono fu per cause materiali ben individuabili, per i rapporti sociali di forza, non certo per un’impalpabile e astratta ineluttabilità intrinseca alla cultura occidentale. Analogamente, lo stesso vale per l’attuale mondo arabo: se, per esempio, esiste una creatura mostruosa come l’ISIS, è perché le condizioni politiche, economiche e militari lo hanno permesso. La “cultura araba” non spiega l’esistenza dell’ISIS, ma solo le forme della sua esistenza. Se l’ISIS fosse sorto in una cultura diversa, non sarebbe stato meno mostruoso e non avrebbe avuto meno difficoltà ad affermarsi (l’esempio dei fascismi europei è calzante). Ancora, il peso del contesto storico è esemplificato dalla condizione delle donne in Afghanistan, che negli anni Sessanta potevano uscire di casa, guidare, iscriversi all’università ed è ovvio che queste libertà sono state perse a causa degli avvicendamenti squisitamente geopolitici che hanno segnato la storia del paese, mentre il popolo è in maggioranza musulmano dagli inizi dell’Islam e l’occupazione sovietica non ha certo annullato secoli di cultura musulmana popolare.

Quello che avviene quando si attribuiscono alla cultura gli eventi sociali politici economici è uno scambio dialettico tra struttura e sovrastruttura, che porta a non riconoscere che la cultura non è causa dei comportamenti, ma è i comportamenti (le cui cause sono squisitamente materiali e risiedono nei rapporti forza, produzione e dominio esistenti nelle società).

Insomma, nessuno nega l’esistenza e la gravità dei problemi che affliggono purtroppo buona parte del mondo arabo. Si tratta di contestualizzare e di analizzare la complessità del reale, senza sostenere l’esistenza di culture monolitiche, in cui la diversità e i conflitti sono neutralizzati. Non si tratta di politicamente corretto: ciò che opprime, reprime, soffoca e limita le libertà individuali e sociali va combattuto, sempre, in quanto tale, in ogni cultura. Per questo motivo, si deve lottare contro tutto ciò che nella “cultura araba” è autoritario, violento e repressivo e per farlo occorre non neutralizzare i conflitti, ma anzi riconoscerli per sostenere ciò che al contrario è liberante ed emancipatore. Se di una cultura si considera arbitrariamente solo ciò che non piace e se ne fa una questione di cultura, allora tutte le culture sono conservatrici (se arbitrariamente si è scelto di vederne solo la componente conservatrice) o progressiste (se arbitrariamentre si è scelto di vederne solo la componente progressista). Chi invece riconosce il conflitto con le sue contraddizioni e ambiguità, riconosce che la cultura protestante ha prodotto le chiese strutturate autoritarie e istituzionali dei luterani ma anche i movimenti zwingliani e anabattisti; la cultura cattolica ha prodotto la Santa Inquisizione ma anche frati francescani che difendevano i diritti dei popoli colonizzati e la teologia della liberazione; la cultura marxista ha prodotto lo stalinismo ma anche il socialismo libertario; la cultura francese moderna ha prodotto l’assolutismo ma anche l’età dei lumi; la cultura illuminista ha prodotto la democrazia ma anche il capitalismo; la Rivoluzione francese ha prodotto i giacobini ma anche Napoleone; e così via.

Ecco perché, anche se il nazismo è nato ed cresciuto nella “cultura occidentale”, non viene detto che la “cultura occidentale” sia nazista. Anzi, oggi viviamo nella stessa cultura ma non ci sono nazisti al potere: non è cambiata la cultura, ma il contesto sociopolitico entro cui tale cultura è espressa. Non si capisce per quale motivo lo stesso non debba valere per la “cultura araba” quando si dice che è teocratica o che non rispetta i diritti delle donne. Ecco perché non esiste nessuno scontro di civiltà.

Infine, soprattutto, chi da questa sponda critica la “cultura araba” perché teocratica, bigotta, intollerante, discriminatoria, sessista, dovrebbe prima di tutto guardarsi in casa (anche se mi rendo conto che avere i fascisti in giardino non è assolutamente un buon motivo per astenersi dal criticarli quando sono nel giardino del vicino); inoltre rendersi conto che il modo migliore per combattere quanto di teocratico, bigotto, intollerante, discriminatorio, sessista esiste nella “cultura araba” è proprio evitare di immaginare una “cultura araba” in quanto tale. Per esempio, attualmente la concreta opposizione agli autoritarismi nel mondo arabo è quasi interamente composta da musulmani o gruppi in tutto e per tutto interni al mondo arabo. Parlando di “cultura araba” si comprendono nello stesso campo semantico, mentale e di riflesso anche politico, tanto l’autoritarismo quanto la maggioranza di coloro che lo stanno combattendo. Se l’obiettivo è sconfiggere l’estremismo autoritario, a che serve un concetto di “cultura” così definito, che traccia una immaginaria linea di confine in base alla quale l’autoritarismo e chi lo combatte stanno sullo stesso lato? Se si vuole migliorare le condizioni di vita del genere umano, le linee di divisione non vanno tracciate tra le culture, ma tra oppressi o oppressori.

Il secondo motivo è che il consenso per Grillo deriva in larga parte da impulsi irrazionali, catalizzati dallo stile comunicativo, dal tipo di linguaggio e dalla teatralità del personaggio, come sapientemente indagato da Giovanna Cosenza, professoressa di semiotica all’Università di Bologna (l’analisi è suddivisa in

Il secondo motivo è che il consenso per Grillo deriva in larga parte da impulsi irrazionali, catalizzati dallo stile comunicativo, dal tipo di linguaggio e dalla teatralità del personaggio, come sapientemente indagato da Giovanna Cosenza, professoressa di semiotica all’Università di Bologna (l’analisi è suddivisa in

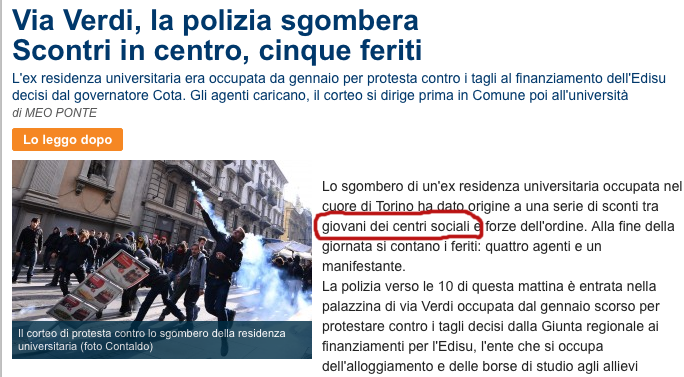

La prima pagina stona con il linguaggio generalmente adottato dal giornale: «esplode la rabbia operaia». Ma il partito di Repubblica non era quello di chi sostiene che le lotte operaie siano ormai acqua passata, insomma una sorta di narcisismo velleitario mantenuto artificialmente in vita dai centri sociali e magari da qualche intellettualoide un po’ retrò? E infatti sì, sono retrò. Volti al passato. Antiprogressisti. Tanto che, come recita il catenaccio sottostante, contestualmente alla protesta degli operai Alcoa «il Pil cala del 2,6%». Se si va a leggere l’articolo sul crollo del Pil, a pag. 6, si scopre che il fatto che il Pil sia calato non è legato alla protesta da un rapporto stretto. O meglio, di certo un legame c’è, visto che il Pil è un indicatore della salute di un’economia capitalistica, ma il rapporto tra le due cose non è di causa-effetto, come sembrerebbe dalla prima pagina. Qual è il significato di questa scelta comunicativa? Consapevolmente o meno, il risultato ottenuto da questo “messaggio subliminale” è proprio l’associazione della «rabbia operaia» al calo del Pil, in un rapporto di causalità. Quindi “attenzione” dice La Repubblica “che a dar ragione a chi vuole un lavoro si torna alle candele e ai somari”. “Da questa crisi usciremo seguendo le direttive dei banchieri, ricchi e intelligenti, non le richieste e i bisogni dei lavoratori, poveri e piuttosto ignoranti”.

La prima pagina stona con il linguaggio generalmente adottato dal giornale: «esplode la rabbia operaia». Ma il partito di Repubblica non era quello di chi sostiene che le lotte operaie siano ormai acqua passata, insomma una sorta di narcisismo velleitario mantenuto artificialmente in vita dai centri sociali e magari da qualche intellettualoide un po’ retrò? E infatti sì, sono retrò. Volti al passato. Antiprogressisti. Tanto che, come recita il catenaccio sottostante, contestualmente alla protesta degli operai Alcoa «il Pil cala del 2,6%». Se si va a leggere l’articolo sul crollo del Pil, a pag. 6, si scopre che il fatto che il Pil sia calato non è legato alla protesta da un rapporto stretto. O meglio, di certo un legame c’è, visto che il Pil è un indicatore della salute di un’economia capitalistica, ma il rapporto tra le due cose non è di causa-effetto, come sembrerebbe dalla prima pagina. Qual è il significato di questa scelta comunicativa? Consapevolmente o meno, il risultato ottenuto da questo “messaggio subliminale” è proprio l’associazione della «rabbia operaia» al calo del Pil, in un rapporto di causalità. Quindi “attenzione” dice La Repubblica “che a dar ragione a chi vuole un lavoro si torna alle candele e ai somari”. “Da questa crisi usciremo seguendo le direttive dei banchieri, ricchi e intelligenti, non le richieste e i bisogni dei lavoratori, poveri e piuttosto ignoranti”. schemi e i canoni imposti. A partire dalla scelta del prodotto da acquistare, per finire con il modo di camminare, definito dalla

schemi e i canoni imposti. A partire dalla scelta del prodotto da acquistare, per finire con il modo di camminare, definito dalla