«Non si integrano», si sente dire degli immigrati: non rinunciano alle proprie usanze, né alla propria lingua, né alla propria cultura, né smettono di nutrire un più o meno profondo senso di appartenenza alla propria comunità, cieco e irrazionale. In realtà, tutto questo è normale e comprensibile per chiunque sia stato emigrato per almeno un certo periodo della propria vita, incluso il sottoscritto, che in un paese straniero ha stabilito in generale molti più contatti e relazioni più robuste con italiani che non con la popolazione autoctona, nonostante la relativa somiglianza e vicinanza geografica, storica e culturale tra il paese di emigrazione e quello di immigrazione (figuriamoci dunque l’entità e l’intensità dei meccanismi individuali e collettivi che si innescano quando la differenza è parecchio più marcata). Il motivo è chiaro: tra persone appartenenti alla stessa comunità esiste un substrato, una base culturale e linguistica comune, che permette di stabilire con più facilità legami interpersonali. Pertanto, niente di strano si può attribuire alla tendenza degli immigrati a non privarsi del supporto, anche solo immateriale, della propria comunità originaria, perché si tratta di un consueto fenomeno sociologico, osservato in tutte le epoche e in tutte le società che sono state interessate da flussi migratori. Questo fenomeno, tuttavia, non previene necessariamente l’integrazione nella società di immigrazione; ma allora, perché chi conserva un senso di appartenenza alla comunità di origine è tacciato di mancata integrazione, spesso anche da chi è dotato di una mentalità aperta al confronto, al dialogo e al rispetto delle diversità e si professa progressista in materia di immigrazione?

Per rispondere, escludendo a priori le possibili risposte chiaramente conservatrici o di matrice nazionalistica e xenofobica, bisogna capire cosa intende una parte del pensiero progressista quando accusa le comunità di immigrati di essere “chiuse”, di ghettizzarsi, di non volersi integrare o conformare ad una serie di principi minimi la cui adesione è ritenuta imprescindibile per la convivenza nella società occidentale. Queste accuse sono formulate sulla base di alcune evidenze: molte comunità di immigrazione spesso conservano una forte autonomia in termini di gestione delle controversie all’interno dei gruppi, di religione, di lingua, di istruzione e formazione dei giovani, di tradizione e folklore, rispettano usanze e regole tipiche della comunità. Si mantengono dunque almeno parzialmente autonomi dalla restante società. Tuttavia, essi sono integrati nella società: per definizione, l’integrazione è «il processo attraverso il quale gli individui diventano parte integrante di un qualsiasi sistema sociale, aderendo in tutto o in parte ai valori che definiscono l’ordine normativo» e in un modo o nell’altro queste comunità, interagendo con il resto della società, sono parte di essa e in essa funzionano come ogni sua altra parte, attraverso concessioni e compromessi.

Invece, secondo l’altra concezione dell’integrazione, questa consisterebbe nella ridefinizione delle priorità dei valori tale da subordinare le proprie origini e appartenenze particolari ad un sentimento universalistico, o addirittura nella rinuncia di tali origini e tali appartenenze particolari, per abbracciare un sentimento universalistico che induce piuttosto a vedersi come “cittadini del mondo” scevri da atteggiamenti considerati provinciali, arretrati ed escludenti (sebbene, per esempio, de facto in Italia la procedura amministrativa che riconosce formalmente e istituzionalizza l’integrazione prevede la sottoscrizione di una Carta dei valori tutt’altro che lontana dall’essere provinciale, arretrata ed escludente; si veda L’accordo di integrazione come caso di discriminazione istituzionale in Italia, saggio di Paolo Cuttitta in Razzismi, discriminazioni e confinamenti, a cura di Mario Grasso, edizioni Ediesse, 2013).

Eppure, «la prospettiva universalistica e cosmopolitica non implica affatto che ciascuno di noi rinunci a valori, vocabolari o virtù ed eccellenze che assumono il loro senso pertinente entro contesti dati e assegnati. […] Essa è il frutto maturo […] di una tribù. Si tratta di nient’altro che della tribù o del clan “occidentale”. Questa tribù ha fra i suoi usi e costumi quello di autoclassificarsi come universalistica e cosmopolitica. Per dare alla classificazione una maggiore stabilità e forza, la tribù definisce gli esterni o gli stranieri come tribali. […] Noi ci impegniamo ad adottare una prospettiva universalistica entro un contesto e una tradizione» (si legga la validissima Prefazione di Salvatore Veca a Per la pace perpetua, Immanuel Kant, edizioni Feltrinelli, 1991). In fondo, sentirsi cittadino del mondo equivale a sentirsi occidentale: non esistono società che non producano culturalmente il senso di una qualche forma di identità o appartenenza alla comunità, e la società occidentale non fa eccezione.

E, del resto, come puoi sentirti cittadino del mondo quando nel mondo in cui vivi «una minoranza di nazioni costituisce un arcipelago di isole di relativo benessere in un mare di tirannia e di miseria disumana e la preservazione di un tenore di vita elevato dipende assolutamente dal rigido controllo dell’immigrazione» (la metafora dell’arcipelago e del mare è un prestito da Thomas Nagel)? Come puoi sentirti cittadino del mondo quando il mondo ti opprime, e non lo sai solo a parole, ma ti pesa ogni giorno in tutta la sua oppressione? Come puoi sentirti cittadino del mondo, quando del mondo non sei cittadino ma suddito o schiavo? Essere cittadini del mondo è una prerogativa di chi può vantare l’appartenenza alla cultura occidentale, un lusso che ti puoi permettere solo se il mondo ti è assoggettato.

Tuttavia, nonostante questo, si può ragionevolmente ritenere che questo principio di fratellanza e solidarietà che porta ad essere e a sentirsi cittadini del mondo sia espressione di un valore moralmente superiore, ma se così è, lo è solo nella misura in cui il cosmopolitismo è liberazione più che assoggettamento. Chiedere la rinuncia a qualsiasi forma di tradizione o attaccamento alla cultura o comunità di provenienza come prezzo da pagare per essere cittadini del mondo (la classica retorica che legittimava e legittima ancora il colonialismo e l’imperialismo come azioni benevole intraprese per civilizzare i popoli estranei alla tradizione europea: il cosiddetto “fardello dell’uomo bianco” della celebre poesia di Rudyard Kipling) è un livellamento di abitudini e valori a canoni socialmente e storicamente determinati, conformi ad una particolare cultura, quella occidentale, dunque è una forma di assoggettamento a tale cultura. Al contrario, riconoscere il diritto di esistenza alle diverse forme di vita ed espressioni di cultura umana presenti nel mondo, ovunque esse siano, conferendo così loro una cittadinanza effettiva e gestendo le tensioni e le differenze entro tale cornice di equità, costituirebbe un cosmopolitismo liberante. Peraltro non c’è da stupirsi della duplicità contraddittoria del concetto di cosmopolitismo: il cosmopolitismo è parallelo alla globalizzazione, e come questa non può non essere duale e contraddittorio, paradossalmente non può generare connessioni e spazi di azione senza generare anche frontiere e organi di repressione. La direzione che la globalizzazione e il cosmopolitismo possono prendere nella loro inevitabile continua oscillazione tra liberazione e assoggettamento dipende dai rapporti tra le forze in gioco. Non bisogna lasciare che questa direzione la decida chi ne predilige l’aspetto assoggettante, sentendosi o meno cittadino del mondo.

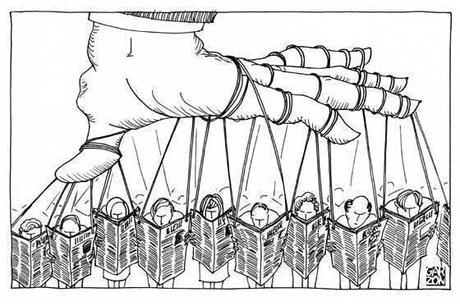

La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto».

La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto». Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».

Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale». Non molto tempo fa mi sono trovato a percorrere una strada di montagna che costeggia un bosco in cui, da piccolo, andavo con famiglia e amici a raccogliere funghi. Un bel paesaggio, non c’è che dire, dato che il bosco di trova su un pendio da cui è possibile godere di una vista ampia dei monti e della vallata e dei paesini che ne sono ospitati.

Non molto tempo fa mi sono trovato a percorrere una strada di montagna che costeggia un bosco in cui, da piccolo, andavo con famiglia e amici a raccogliere funghi. Un bel paesaggio, non c’è che dire, dato che il bosco di trova su un pendio da cui è possibile godere di una vista ampia dei monti e della vallata e dei paesini che ne sono ospitati. Chi volesse vivere con spontaneità la propria vita e operare le proprie scelte indipendentemente dalle istituzioni, non potrebbe farlo senza correre rischi, o potrebbe farlo soggiacendo alla logica del controllo. Nel primo caso, uno può andare a funghi infischiandosene della normativa in materia, consapevole del fatto che se venisse scoperto da un controllore, una guardia o un funzionario apposito, potrebbe essere punito. Nel secondo caso, si paga e si segue un corso, spendendo soldi e tempo, per poter avere il patentino del raccoglitore di funghi, ma una volta ottenuto si ha la libertà di gestire la propria attività indipendentemente dall’istituzione che lo ha fornito. C’è chiaramente una terza possibilità, se si sopporta male sia la regolamentazione dell’attività che il rischio di incorrere in una punizione: rinunciare all’attività.

Chi volesse vivere con spontaneità la propria vita e operare le proprie scelte indipendentemente dalle istituzioni, non potrebbe farlo senza correre rischi, o potrebbe farlo soggiacendo alla logica del controllo. Nel primo caso, uno può andare a funghi infischiandosene della normativa in materia, consapevole del fatto che se venisse scoperto da un controllore, una guardia o un funzionario apposito, potrebbe essere punito. Nel secondo caso, si paga e si segue un corso, spendendo soldi e tempo, per poter avere il patentino del raccoglitore di funghi, ma una volta ottenuto si ha la libertà di gestire la propria attività indipendentemente dall’istituzione che lo ha fornito. C’è chiaramente una terza possibilità, se si sopporta male sia la regolamentazione dell’attività che il rischio di incorrere in una punizione: rinunciare all’attività. schemi e i canoni imposti. A partire dalla scelta del prodotto da acquistare, per finire con il modo di camminare, definito dalla

schemi e i canoni imposti. A partire dalla scelta del prodotto da acquistare, per finire con il modo di camminare, definito dalla