Una versione ridotta di questo post, dal titolo Spettri di ecofascismo pandemico, è comparsa il 25 aprile 2020 su D Zine, in occasione della giornata di Resistenza antifascista, quando lo spettro di nuove forme di fascismo aleggia sulle vite di miliardi di persone ingabbiate nel dispositivo della quarantena.

***

Di tutti gli innumerevoli aspetti dell’attuale crisi epidemica mondiale, solo alcuni sono stati sviscerati ampiamente. Altri, meno ovvi, meno urgenti, meno utili, ma non per questo meno necessari o profondi, restano confinati nel campo del sottinteso, dell’inconscio o del non ancora immaginato. Uno in particolare, non approfondito altrove, sarà preso in considerazione qui di seguito, e riguarda ciò che le reazioni alla pandemia ci dicono riguardo ai possibili scenari futuri plasmati dalla crisi.

La mattina di domenica 15 marzo, i cittadini e le cittadine francesi hanno ricevuto un annuncio dal Ministero della Transizione Ecologica: i trasporti a lunga distanza via rotaia e ruota e gli spostamenti aerei saranno progressivamente ridotti nei giorni a venire.

L’annuncio, vista l’emergenza sanitaria dovuta alla propagazione del COVID-19, non ha niente di strano, è anzi atteso da diversi giorni, in cui la Francia sembra molto meno reattiva e preoccupata rispetto a molti altri Stati europei e si muove timidamente e in ritardo per il contenimento del contagio, con misure blande e molto meno restrittive, di certo poco incisive.

Nulla di strano neanche nel fatto che ad annunciare le misure intraprese per il contenimento di una potenziale emergenza sanitaria sia il Ministero deputato ai trasporti, e non quello deputato alla salute: le particolari misure riguardano gli spostamenti con mezzi pubblici o accessibili al pubblico ed è logico che ciò rientri nelle competenze del ministero che gestisce le infrastrutture.

L’elemento interessante per chi non fosse avvezzo alle istituzioni francesi è invece che tale Ministero prende il nome ufficiale di Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (in italiano: Ministero della Transizione Ecologica e Solidale, denominazione di amara ironia pensando allo scempio neoliberista da esso avallato sistematicamente, che di ecologico e solidale non ha avuto che la retorica di facciata per indorare le pillole dei sacrifici in nome dell’austerità), che colloca il settore dei trasporti in un campo di azione pubblica molto più esteso: il concetto di transizione ecologica investe la sfera ambientale, socio-economica, culturale, ed è consapevolmente entro tale visione globale che il Ministero avrebbe vocazione di includere le infrastrutture e i trasporti. Che questo poi avvenga o meno nei fatti è adesso di scarsa importanza, piuttosto è interessante soffermarsi su ciò che tale nome evoca, e riflettere partendo da questo spunto.

Della servità (comprensibilmente) volontaria

Stiamo tutti vivendo, in questi giorni, qualcosa di inedito: in diversi paesi su tutti i continenti, gli spostamenti non essenziali sono vietati, le frontiere sono chiuse fino a diventare impermeabili, la produzione e la distribuzione sono fortemente limitate, i meccanismi di controllo e sorveglianza sono utilizzati in maniera abnorme, sono proibiti gli assembramenti di persone e annullate la maggior parte delle attività, si adottano misure draconiane per ridurre al minimo il contatto fisico tra le persone, determinando un brutale arresto del normale funzionamento della società, in maniera del tutto imprevedibile e inimmaginabile fino ad appena due mesi fa.

Tutto questo è motivato dall’esigenza di contenere un’epidemia, quella del COVID-19 causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV2, che si diffonde con rapidità a livello globale e mette in difficoltà anche i sistemi sanitari più preparati ed efficienti, così le varie misure adottate mirano a ridurre la probabilità di contagio per arginare il rischio di sovraccarico degli ospedali, limitando il numero di morti in attesa di un vaccino.

Questo scenario dettato da un’innegabile emergenza sanitaria, saranno d’accordo in molti, è ai limiti dell’apocalittico e tale natura si riscontra anche nei suoi aspetti sociali, fosse anche solo per il fatto che centinaia di milioni di persone sono in questo momento rinchiuse in casa senza una prospettiva certa riguardo all’immediato futuro, controllate nelle loro attività, i loro spostamenti e le loro vite, e le loro libertà sono limitatissime. La quarantena e lo stato di emergenza imposte dalle autorità (e comprensibilmente accettate dalla stragrande maggioranza della popolazione) sta mettendo in luce conflitti e contraddizioni e producendo effetti molteplici (già egregiamente descritti altrove) con conseguenze che stanno solo cominciando ad emergere ma che si prospettano profonde e probabilmente durature.

Facciamo ora un esperimento mentale. Immaginiamo che le stesse misure fossero prese nell’ambito della lotta al cambiamento climatico, anch’essa un’emergenza di cui sarebbe da criminali irresponsabili rinviare ulteriormente la risoluzione. Di fronte al rischio (o alla certezza) di una catastrofe planetaria dovuta, tra le altre cose, alle emissioni di gas serra, gli Stati potrebbero prendere severi provvedimenti per sanzionare qualsiasi spostamento ingiustificato e qualsiasi attività all’origine di emissioni: interi paesi sarebbero bloccati in una quarantena animata dalle migliori intenzioni, in attesa di un calo dell’inquinamento e un rientro dei livelli di gas serra a valori compatibili con gli equilibri ecologici globali.

Così, in nome della Transizione Ecologica, lo Stato stilerebbe una lista di buone norme che tutti sarebbero tenuti a rispettare: i bravi cittadini con encomiabile sensibilità ecologica denuncerebbero chi prende un treno per andare a trovare un amico, chi l’automobile per andare in montagna o, peggio ancora, l’aereo per far visita al figlio che vive lontano. Se vi viene difficile immaginare situazioni del genere, provate a pensare se vi sarebbe venuto facile, qualche settimana fa, immaginare persone normalissime e sane di mente impegnate nella delazione di concittadini impegnati a passeggiare in spiaggia, a correre al parco o a prendere in prestito un libro da un conoscente.

Qualcuno farà notare che la situazione di emergenza climatica non è comparabile con l’epidemia, perché nel particolare caso dell’epidemia ciascuno, mosso dalla paura per la propria incolumità, accetta misure che non considererebbe accettabili in altre condizioni, o, per dirla con Benasayag, “un’epidemia è il sogno del tiranno: tutti diventano obbedienti per propria volontà”. Si potrebbe obiettare dunque che la popolazione non accetterebbe mai misure tanto drastiche in assenza di motivi estremi come il rischio sostanziale per la propria salute, ma questa osservazione non prende in considerazione la possibilità che le misure adottate per far fronte all’emergenza sanitaria non siano tutte necessariamente giustificabili in termini sanitari (qui, qui, qui e qui qualche spunto di riflessione in merito). La facilità con cui la gente sta confondendo la reale tutela della salute e ciò che è decretato in suo nome è allarmante: cosa succederebbe se, una volta visto che tali misure sono possibili e che sono tollerate, si decidesse di attuarle per altri motivi?

La popolazione sta dimostrando obbedienza alle regole. Certo lo fa credendo, molto spesso non a torto, di proteggere la salute propria e altrui. Ma sebbene molti dei comportamenti dettati dall’attenzione per le regole si sovrappongano parzialmente a quelli dettati dall’attenzione per la salute, le due cose non coincidono: non tutte le misure di controllo sono misure di sicurezza, e non tutte le misure di sicurezza sono misure di controllo. In questo caso è complicato separare i due aspetti, perché la legge è giustificata dalla tutela della salute… ma ciò significa che qualunque misura fosse motivata da obiettivi moralmente accettabili non troverebbe grandi ostacoli: dipende molto da come si costruisce la narrazione delle misure e degli obiettivi, da che linguaggio si usa per giustificarla, dalla cornice del discorso in cui viene inquadrata.

Come società, stiamo già tollerando l’imposizione di norme che non hanno sostanziale legame con l’obiettivo in nome del quale sono prese, ma per le quali tale legame è socialmente costruito a livello del discorso politico. La popolazione sta già accettando, qui ed ora, misure di controllo che non hanno a che vedere con la reale tutela della salute, e che però sono decretate in suo nome. Tali norme non hanno necessariamente una giustificazione in termini di salute, ma si accettano perché si crede che la abbiano. E qualcos’altro si può raccontare in modo da far credere allo stesso modo. Come ogni credenza che si rispetti, l’arsenale di norme attuali è accompagnato a livello collettivo dall’elaborazione di rituali e linguaggi comuni, e sta in questi giorni prendendo forma una sorta di mitologia, atta a razionalizzare un nuovo tempo collettivo scandito dagli sviluppi dell’epidemia: numeri sui contagi e i decessi nel mondo completamente decontestualizzati ma sciorinati e aggiornati minuto per minuto, su tutti gli schermi indicazioni che collocano la registrazione dei programmi prima o dopo l’entrata in vigore dello stato di crisi, avvisi che ricordano le regole per essere considerati cittadini modello, ingresso del discorso epidemico praticamente in ogni argomento possibile e immaginabile. Tutto ciò plasma le forme di vita all’interno dello stato di crisi, norma i comportamenti e definisce nuove relazioni spaziali e temporali tra le persone, concepite puntualmente come necessarie, senza accettare critiche di alcuna sorta.

Un esempio valga per tutti: si sta vietando, o scoraggiando, di “uscire di casa” con l’obiettivo di ridurre i contatti tra le persone e limitare così il contagio, ma quest’obiettivo di natura sanitaria è rapidamente messo da parte e sostituito nella prassi dall’accanimento contro chiunque esca di casa, a prescindere dal rischio che ciò potrebbe costituire. Così, benché uscire di casa non significhi necessariamente assembrarsi e avere contatti che mettono a rischio la salute propria e altrui, e benché, dunque, si possa benissimo essere responsabili pure uscendo di casa, siccome l’autorità ha deciso di raccontare la questione dicendo che “uscire di casa” mette a rischio la salute di tutti, allora non si distinguono più le cose e non si vede l’ora di denunciare comportamenti innocui. Questo è possibile perché il discorso politico che è stato costruito sulla necessità di restare a casa fa saltare l’obiettivo sanitario, e lo utilizza per legittimarsi.

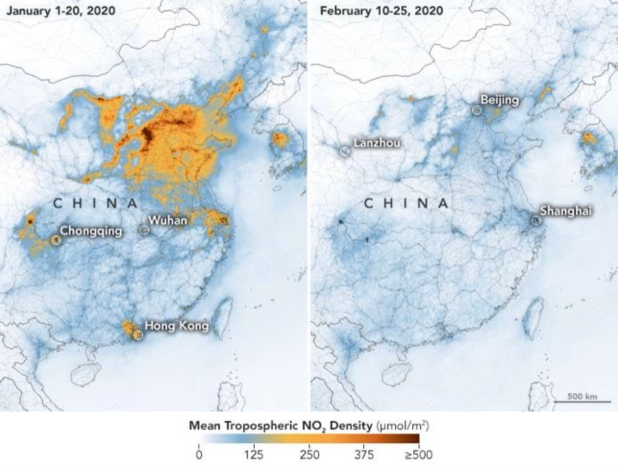

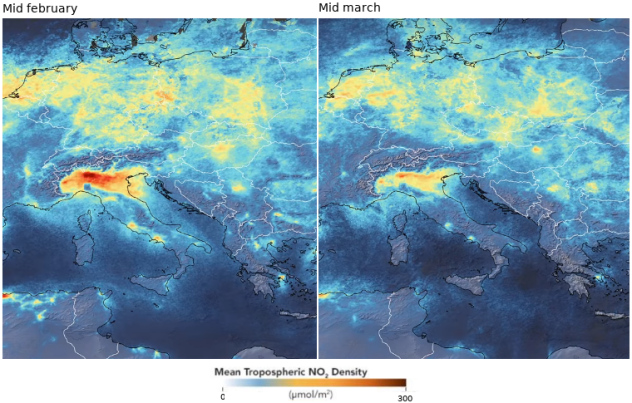

Torniamo quindi allo scenario immaginario in cui, per far fronte a un’emergenza di portata planetaria e che mette a repentaglio la salute dell’ecosistema e dunque di tutti, il potere usi la forza coercitiva per il controllo e la sorveglianza, riduca gli spostamenti al minimo e imponga la chiusura di ogni attività non essenziale. Se continuate ad avere difficoltà ad immaginare una situazione del genere, potrebbe esservi sfuggito che queste misure, adottate già in molti paesi, hanno sortito effetti sorprendenti dal punto di vista delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento atmosferico, laddove questi parametri siano stati registrati e analizzati, e non deve stupire che già diversi giornali abbiano indirettamente ventilato se non direttamente alimentato questa ipotesi, e si tratta di giornali di squisitissima tradizione liberale.

Immaginiamo allora sia questa la soluzione proposta dalle autorità per ridurre l’impatto sul clima: uno stato di polizia in nome della lotta all’inquinamento. La proposta non sarebbe campata completamente per aria, giacché l’inquinamento è già adesso responsabile di milioni di morti all’anno, e l’emergenza sanitaria è reale quanto quella del COVID-19. Se oggi la maggioranza delle persone non percepisce ancora l’inquinamento come una minaccia concreta e materiale alla propria incolumità, è perché il problema è affrontato da più parti come un rischio astratto, e la percezione del rischio non è mai totalmente razionale ma contiene sempre una componente di irrazionalità che può essere socialmente costruita (qui il principio è spiegato in merito al COVID-19 ma è di validità generale). Se, per qualche ragione, si smettesse di avere interesse nel minimizzare i rischi dovuti all’inquinamento e cominciassero campagne martellanti e ansiogene sulla sua pericolosità, la popolazione sarebbe propensa ad accettare l’iniziativa autoritaria e coercitiva di un eventuale potere protettore. Come già detto: molto dipende dalla narrazione che si costruisce e dal linguaggio che si usa nella gestione del problema.

La legittimazione di uno scenario simile è in effetti cominciata: nel mondo dell’economia sta circolando l’idea che la crisi sanitaria, con le sue conseguenze economiche ed ecologiche, potrebbe essere un passo decisivo per l’affermazione di un nuovo modello economico “meno inquinante”. In risposta all’epidemia si sospende ogni attività non strettamente necessaria, si annullano fiere, conferenze, concerti, manifestazioni, eventi collettivi di ogni tipo, si intensificano abnormemente controllo sociale e sorveglianza, si crea una condizione di panico e paranoia che allenta la solidarietà e si dice: “Vedete? Fa bene all’ambiente!” ed ecco finalmente trovata una via allettante (per alcuni) alla sostenibilità ecologica.

Esiste poi una correlazione interessante (inizialmente proposta, ma non studiata scientificamente) tra la qualità dell’aria e la mortalità associata alla malattia: sia in Italia che in Cina, le regioni più colpite sembrano corrispondere alle aree geografiche con inquinamento atmosferico più elevato, rappresentato da alti livelli di particolato PM10. Ad oggi, l’effetto dell’inquinamento sulla suscettibilità alla malattia non è stato analizzato, ma un primo studio scientifico in materia ha riportato una correlazione tra i livelli di particolato atmosferico PM10 e il tasso di contagi: gli autori della ricerca ipotizzano che il particolato faccia da vettore del contagio. Questi dati stabiliscono un legame tra l’epidemia di COVID-19 e l’inquinamento. Se l’ipotesi di una suscettibilità maggiore nelle zone più inquinate si dovesse rivelare fondata, il legame tra malattia, inquinamento e cambiamento climatico uscirebbe ulteriormente rafforzato nel discorso pubblico, e definirebbe una cornice del discorso più ampia.

Un salto dal virus al clima

Non è del tutto sorprendente che il cambiamento climatico compaia in un discorso formulato partendo da riflessioni su un’epidemia: entrambi i fenomeni, il cambiamento climatico e l’epidemia virale, hanno a che fare con il rapporto tra la specie umana e l’ambiente naturale, il presunto dominio che la prima avrebbe sul secondo, e derivano dal fallimento di tale dominio con conseguente perdita di controllo. Ma la somiglianza tra i due fenomeni non è solo concettuale, indotta dal paragone che viene proposto: il loro legame è più profondo, prettamente materiale, e affonda le sue radici nella biologia e nell’ecologia.

Le zoonosi sono malattie che si trasmettono dall’animale all’uomo tramite un evento detto spillover o salto di specie. Non si tratta di un fenomeno insolito: si stima che questo meccanismo sia stato all’origine di circa due terzi dei virus in circolazione nelle popolazioni umane, attualmente o in passato.

Tuttavia, negli ultimi trent’anni, la frequenza di nuove zoonosi emergenti è aumentata, e tra le cause ci sono anche lo stravolgimento diretto operato dall’uomo sugli ambienti e la crisi climatica. Per esempio, temperature più alte o una loro distribuzione anomala può favorire il ciclo vitale di animali che trasmettono le zoonosi all’uomo, come zanzare, zecche e probabilmente molti altri animali vettori inconsapevoli. O ancora, i processi di deforestazione e urbanizzazione, riducendo lo spazio vitale delle specie selvatiche, le spingono a contatti più ravvicinati con l’uomo. E così via, esiste una lunga serie di squilibri ecologici causati o favoriti dalle attività umane che possono contribuire alla diffusione involontaria di nuove malattie (come spiegato molto chiaramente qui e qui).

Da parecchio tempo è già noto il rischio che il cambiamento climatico, comportando lo scioglimento delle calotte polari, scongeli agenti patogeni rimasti incastonati e surgelati nel ghiaccio per decine di migliaia di anni e a cui la nostra specie, come molte altre, non è mai stata esposta. Tali agenti patogeni potrebbero essere associati ad una mortalità molto elevata, per mancanza di immunità specifica.

Alla luce di tutto ciò, tornando ancora una volta al nostro scenario ipotetico, allargandosi la portata del problema si allargherebbe anche la quantità e la natura dei motivi validi per misure di emergenza coercitive per la popolazione.

Dopo il trauma collettivo che la popolazione mondiale sta vivendo a causa della pandemia, non sarebbe difficile far accettare, preventivamente e più o meno stabilmente, misure di contenimento di malattie contagiose ed associate a un alto potenziale epidemico non ancora in circolazione ma che potrebbero esserlo da un momento all’altro a causa degli effetti nefasti che le attività umane hanno sulla natura. Considerato poi che il COVID-19 potrebbe diventare una malattia stagionale, misure di tipo simile potrebbero continuare ad esser prese per evitare che l’inquinamento peggiori la situazione ogni volta che il rischio epidemico si ripresenti.

Una volta stabilito un legame tra epidemia e cambiamento climatico (che è reale e scientificamente vero), si legittimerebbe quello tra emergenza sanitaria ed emergenza climatica (che è costruito politicamente), che potrebbero essere raccontate più agevolmente come facce della stessa crisi, da gestire con misure simili. Si assisterebbe così all’affermazione di un linguaggio codificato per affrontare una comune emergenza planetaria, nel nome dell’interesse di tutti.

Si potrebbe obiettare che da provvedimenti del genere deriverebbero ingenti perdite economiche, che nessun governante potrebbe permettersi di vedere associate al proprio nome e che nessuna potenza economica potrebbe sopportare a lungo, come ovvio e come mostrato dalle enormi difficoltà economiche e finanziarie che il mondo intero sta affrontando in questo momento. Ciò è vero, ma solo se diamo per scontato che il potere e l’economia continuino a funzionare a tutela degli interessi degli stessi gruppi di potere, senza sconvolgimenti radicali negli attuali assetti che reggono il sistema economico. Non è impossibile immaginare un periodo di transizione (già, ancora quella parola…) in cui nascono nuovi poteri e se ne rafforzano alcuni già esistenti, con l’affermazione capillare di nuovi strumenti estrattivi basati sulla tecnologia del controllo e della sorveglianza, generando uno scenario in cui la produzione materiale cessa definitivamente di essere fulcro del sistema economico e comincia ad esserlo la sorveglianza, in modo da rendere sostenibile un modello differente, magari basato su produzione e distribuzione robotizzate per limitare al massimo il numero delle persone coinvolte e il contatto fisico tra di esse. Se è vero che tutto questo sembra fantascienza, è anche vero che fino al 9 marzo ci sarebbe sembrato fantascienza il 10 marzo. Difficile da immaginare adesso, ma non impossibile. Giganti come Google e Amazon (altre info qui, qui e qui) o servizi online di consegna di cibo a domicilio stanno già traendo profitto dall’attuale situazione di stallo di gran parte della produzione industriale non socialmente indispensabile, e un perdurare di queste misure darebbe loro un potere enorme, molto più grande di quello che già hanno, ridefinendo così gli assetti del potere economico nel capitalismo globale.

Il pericolo di una continuità tra crisi sanitaria e crisi economica

Il cambiamento climatico non è l’unica cornice in cui sarebbe possibile giustificare il prolungamento indeterminato e la normalizzazione dello stato di cose attuale. Come già accennato, diversi economisti hanno già cominciato a parlare dell’emergenza sanitaria come di uno spartiacque che segna il possibile inizio di un nuovo modello economico. Nel frattempo, però, incombe la crisi: la sospensione della normale vita economica messa in atto in risposta alla crisi sanitaria avrà infatti conseguenze disastrose e potrebbe provocare, accelerare o approfondire una recessione economica mondiale che si prevedeva comunque già da anni, di proporzioni maggiori di quella del 2008.

Il ruolo cardine della Cina nelle relazioni di interdipendenza che connettono i centri dell’economia globale sta mostrando tutta la sua cruciale importanza dopo la dichiarazione dello stato di crisi e l’arresto della produzione, della distribuzione, degli spostamenti e dunque sia delle importazioni che delle esportazioni.

Secondo il Financial Times, gli effetti economici della crisi sanitaria in Italia starebbero addirittura mettendo a rischio la tenuta dell’eurozona.

Di fronte a queste prospettive, passata la crisi sanitaria i governi e le istituzioni di governance saranno chiamati a prevenire o attutire i danni economici. Il rischio è che si verifichi, come sta già parzialmente avvenendo, che la crisi economica venga raccontata come una crisi all’interno di quella sanitaria (nonostante sia piuttosto vero il contrario, alla luce di quanto detto sopra): ventilare una continuità tra l’attuale crisi sanitaria e la prossima crisi economica senza inquadrare veramente la prima all’interno della seconda e la seconda all’interno della questione ecologica è la premessa per il mantenimento, almeno in parte, delle misure messe in atto nell’ambito della crisi sanitaria. Se il sistema tenterà di socializzare le perdite e di privatizzare eventuali profitti, come c’è da aspettarsi, si assisterà a politiche di austerità draconiane senza precedenti. Con, in più, la sospensione a tempo indeterminato del diritto di sciopero, di tutte le manifestazioni e gli assembramenti, la messa ai domiciliari praticamente di tutta la popolazione, il controllo di ogni spostamento e la sorveglianza generalizzata in nome di norme di prevenzione sanitaria. La paura dell’epidemia (che, va ripetuto, è un rischio reale) continuerà ad essere agitata minacciosamente per molto tempo, e non senza fondamento giacché il sistema economico crea continuamente le condizioni per la sua nascita, propagazione e articolazione a vari livelli: ciò costituisce il preludio dell’ecofascismo.

Prima di concludere, occorre fare una precisazione: di certo nessuno dotato di senno potrebbe pensare adesso che lo stato attuale, adottato in via del tutto eccezionale e in una situazione di emergenza, possa essere prolungato tale e quale più di tanto né diventare una condizione di normalità, ma le crisi aprono sempre delle possibilità non immaginabili nel paradigma precedente e in questo spazio di possibilità si possono produrre nuove prassi, regole, forme di vita che poi restano anche a crisi finita. Come dice Agamben, che peccando di eccessiva leggerezza e scarsa precisione scientifica è stato fortemente criticato per altre sue uscite precedenti a questa, “così come le guerre hanno lasciato in eredità alla pace una serie di tecnologie nefaste, dai fili spinati alle centrali nucleari, così è molto probabile che si cercherà di continuare anche dopo l’emergenza sanitaria gli esperimenti che i governi non erano riusciti prima a realizzare”.

Può anche darsi che queste considerazioni siano esagerate e dettate da eccessiva paranoia, ma se lo sono è per controbilanciare la narrazione velleitariamente scientista e sostanzialmente totalitaria dell’epidemia, che vorrebbe dare tutto in gestione ai tecnici e che non tollera la messa in questione di alcuna decisione (viene in mente niente?). L’importanza dell’attuale emergenza sanitaria è reale, la forma che questa importanza assume e il modo in cui essa si articola nella società sono costruite e determinate dai rapporti sociali e da scelte politiche.

In molti hanno salutato (sicuramente controvoglia e non certo col sorriso, ma si deve pur fare buon viso a cattivo gioco) queste settimane di quarantena come un’occasione per fermarsi a riflettere e interrogarsi sulla vita che conduciamo, in quello che è stato definito “il più grande esperimento sociale nella storia”.

Bene, è riflettendo all’interno di questo esperimento sociale che è nato l’esperimento mentale qui condotto. Si tratta quindi di un esperimento mentale che prende le mosse dalla realtà delle misure prese, e che permette di immaginare la possibilità dell’ecofascismo: un potere autoritario che tragga la propria forza dalla necessità di far fronte agli squilibri ecologici (ma che di tali squilibri avrebbe incessante bisogno). La crisi da COVID-19 mostra quali forme potrebbe assumere un siffatto potere e si configura come precedente per l’affermazione di una prassi collaudata per affrontare emergenze planetarie: oggi è il COVID-19, domani potrebbe essere altro. In questo colossale esperimento sociale, si sta mostrando come la popolazione si comporta in determinate condizioni. Posta dinnanzi a condizioni simili o raccontate in maniera simile, la reazione potrebbe essere simile.

Emilio Lussu scrisse Marcia su Roma e dintorni nel 1931, dopo il confino a Lipari per la sua opposizione al fascismo. Attraverso la sua narrazione, con cui intendeva «fissare gli avvenimenti politici del mio paese, così personalmente li ho vissuti in questi ultimi anni», egli si proponeva di raccontare i meccanismi alla base della nascita del fascismo, soprattutto per scongiurare il rischio che simili fenomeni si riproducessero altrove.

Emilio Lussu scrisse Marcia su Roma e dintorni nel 1931, dopo il confino a Lipari per la sua opposizione al fascismo. Attraverso la sua narrazione, con cui intendeva «fissare gli avvenimenti politici del mio paese, così personalmente li ho vissuti in questi ultimi anni», egli si proponeva di raccontare i meccanismi alla base della nascita del fascismo, soprattutto per scongiurare il rischio che simili fenomeni si riproducessero altrove.