Nel 1976, in One piece at a time, Johnny Cash canta l’aneddoto di un operaio che riesce a portar via dalla fabbrica in cui lavora, giorno dopo giorno, uno ad uno nella lunchbox ovvero quella che gli operai milanesi chiamerebbero schiscetta, tutti i pezzi necessari a costruirsi un’automobile per sé. D’altronde, come dice rassicurante il testo, il padrone non sentirà certo la mancanza di qualche bullone, e ancora meno se saranno spariti nel giro di anni. Così facendo, l’operaio della canzone si riappropria di una parte del proprio lavoro, che per contratto sarebbe tenuto a destinare esclusivamente al proprio padrone. Il risultato sarà un’automobile unica al mondo.

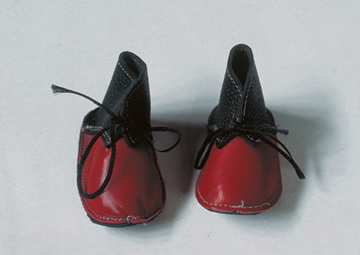

Esistono molti modi in cui il lavoro salariato, ridotto a strumento di produzione soprattutto nelle condizioni di lavoro della fabbrica, è capace di riappropriarsi del proprio lavoro e in generale della propria umanità: rallentamenti della produzione, produzione personale a fini commerciali, sabotaggi, picchetti, scioperi, manifestazioni spontanee in fabbrica, espulsione fisica degli ufficiali giudiziari o sequestro dei dirigenti, distruzione delle attrezzature, occupazioni delle fabbriche sono tra i più conosciuti. La disobbedienza è presente in numerose forme di elusione delle regole. Certamente tra le attività di questo tipo la meno nota, il fenomeno che nei paesi francofoni prende vari nomi tra cui travail en perruque (letteralmente “lavoro imparruccato”), travail en sous-sol (“lavoro sotterraneo”), travail de la main gauche (“lavoro della mano sinistra”), travail masqué (“lavoro mascherato”), è forse il più poetico (nel senso etimologico del termine: poetico innanzitutto perché creativo) e di un grande e profonda tenerezza. Nel lavoro en perruque, l’operaio produce, ma si tratta di una produzione molto particolare: anche se avviene sul posto di lavoro, con gli strumenti di lavoro e durante il tempo di lavoro, gli oggetti prodotti sono del tutto indipendenti dagli obiettivi produttivi del padrone. Così, c’è chi in una fabbrica di automobili si mette a produrre sottovasi e piedistalli, o chi in un cantiere navale forgia giocattoli e utensili, tutto ovviamente a spese del padrone il più delle volte ignaro. Originariamente, l’espressione di lavoro en perruque si riferiva probabilmente al camuffamento della natura del lavoro, che aveva tutte le sembianze di un normale e regolare lavoro di fabbrica senza tuttavia esserlo. Il lavoro en perruque può essere di natura utilitaristica ma anche di natura meramente artistica. Se Denis Poulot, ex-operaio che certamente nel suo ambiente aveva potuto osservare il fenomeno da vicino, spiega nel 1870 nell’opera Il sublime che «fare una parrucca è lavorare per sé», ridurre frettolosamente quest’attività tutta particolare ad un lavoro per sé significa non prendere in considerazione molte delle sue implicazioni sociali, psicologiche e anche politiche.

Questa pratica può essere interpretata in alcuni casi come una forma di resistenza al lavoro alienato, attraverso la riappropriazione del sapere professionale. Un esempio di lavoro en perruque è stato ripreso di recente dal documentario in quattro puntate Le temps des ouvriers, dove Robert Kosmann, operaio e militante sindacale per anni alla fabbrica Renault di Saint Ouen, ne parla mostrando alcune delle opere finite: si tratta di statuette di omini o altri animali, carriole in miniatura, un gioco a incastro a forma di elefantino. Tutti oggetti usciti da una fabbrica di automobili, e senza che le leggi di mercato, il padrone o chi per lui abbiano deciso alcunché sulla loro natura, qualità, forma o funzione. «C’è un aspetto di rivolta e di trasgressione, anche per coloro che non sono militanti né sindacalisti. Il mio collega portoghese, Pedro Da Silva, ha fatto da sé tutti gli attrezzi che poi ha usato per costruire casa sua. Non ha mai voluto scioperare, non ha mai criticato il sistema di fabbrica, non ha mai criticato i capi… ma quando cominciava a lavorare alla perruque aveva un sorriso grande così perché aveva infranto la regola. La perruque è ambigua: non si può dire che sia soltanto resistenza all’ordine costituito, solo una forma di danneggiamento del sistema, perché una fabbrica non è esclusivamente lotta di classe e non è esclusivamente del padrone, dipende dai momenti, dai periodi, dalle giornate, dalle mattine a seconda di come ti svegli, insomma diciamo che è la vita».

La vita, infatti, è così: per quanto i rapporti sociali e i sistemi di dominio e di oppressione siano pervasivi, collateralmente si produce sempre qualcosa di inutile per il sistema produttivo, qualcosa che potrebbe essere un ingranaggio rotto. La diversità e la complessità delle forme di vita devia inesorabilmente dalle norme imposte. Ciò è vero al di là di qualunque presa di coscienza: come racconta lo stesso Kosmann, « Questa modesta produzione in tutto e per tutto, era un’esigenza, un divertimento e non aveva pretese all’epoca»

In certi contesti, il fenomeno è stato talmente massiccio da avere permesso la creazione di veri e propri archivi come quello di Jan Middelbos, definito scherzosamente “artista anarco-parrucchiere”, o quello degli “oggetti di sciopero”, che a tale fenomeno deve molto.

La pratica del lavoro en perruque, oltre ad assumere varie forme secondo le inclinazioni e le condizioni di ciascuno, ha preso diverse denominazioni a seconda dei paesi in cui si è affermata, che richiamano di volta in volta differenti suoi aspetti differenti, secondo le sensibilità culturali e sociali specifiche del contesto. Negli Stati Uniti, si chiama homer, indicando che la produzione viene deviata dal suo obiettivo ufficiale, la vendita sul mercato, verso scopi che hanno a che fare con la vita domestica. In Gran Bretagna è noto come pilfering, che riunisce in un doppio senso le nozioni di taccheggio, per l’uso non regolamentare di tempo, attrezzi e materiali, e di sviolinata, perché il lavoro è fatto di soppiatto distraendo e ingannando la gerarchia incaricata di controllare il lavoro. Esistono poi nomi locali di cui sono esempi pinaille a Belfort, in Francia, e bricole in Bretagna. E in Italia? Dal gigantesco ma imperfetto archivio che è internet, in Italia non risulta niente di simile. Non esiste il fenomeno? Non se ne parla? Oppure non è mai stato studiato ed approfondito a livello analitico? La questione resta aperta e purtroppo anche qui non sarà dipanato il dubbio. Certo è che sarebbe alquanto singolare che un fenomeno del genere, se esistente, fosse sfuggito alla sensibilità del pensiero operaista che in Italia si tanto è sviluppato. Altra questione, emersa nella stesura di questo scritto, verte sul come chiamare una pratica simile: “taccheggio operaio”, “furtarello” o “lavoretto” sono tutte traduzioni possibili, ma non danno sufficiente dignità a questa pratica. Ma torniamo alle implicazioni psicologiche e sociali.

Quando al lavoro parziale e alienante della catena di montaggio si oppone la produzione artigianale, in cui si concepisce e si realizza ogni dettaglio, si lavora per se stessi, per ritrovare la propria creatività, la propria personalità, anche la propria manualità e il proprio sapere tecnico. A tal proposito si può prendere in prestito all’antropologia tedesca il concetto di Eigensinn definito dallo storico Alf Lüdtke, che nell’ambito della scuola di pensiero nota come “Storia della vita quotidiana”, si è molto soffermato sulle dinamiche di oppressione come pratica sociale che si articola a vari livelli nel vissuto delle persone. L’Eigensinn è una delle pratiche di dominio dal basso di cui è costellata la storia popolare. Tradotto con “senso di sé”, “ostinazione”, “individualismo”, “autonomia” o “dignità operaia” secondo l’orientamento ideologico e la sensibilità di quante e quanti hanno applicato o rielaborato il concetto, consiste nei molteplici modi in cui gli individui possono combinare la loro posizione dominata con la loro dignità personale o la loro autostima; modi, per dirla con le parole del sociologo francese Michel Verret, in cui i subalterni riescono a rendere “vivibile” questa posizione dominata, in tutti i luoghi della loro esistenza. La presa in mano degli strumenti di lavoro per fini estranei alla produzione di fabbrica è un esempio lampante di Eigensinn: è facile capire il “senso di sé” di un operaio che usa il proprio tempo, strappato alla tirannia dei turni di fabbrica, per produrre oggetti completamente inutili e inutilizzabili dal padrone come omini, animaletti, pupazzetti vari, o, quando utili, prodotti comunque alla faccia del padrone e in barba alle regole del padrone.

Questa attività non è però importante soltanto dal punto di vista della soddisfazione di un’esigenza psicologica individuale, perché la sua natura è capace non solo di ridefinire il modo in cui si percepiscono i rapporti di produzione, ma anche di rimodellare le relazioni sociali e a volte di aprire nuovi spazi nel campo del possibile e dell’immaginabile. Ciò che caratterizza la perruque è allo stesso tempo la sua inutilità, la sua gratuità e la sua funzione di affermazione rispetto all’organizzazione produttiva e di legame creativo con gli altri individui. Andiamo con ordine.

Negli anni Settanta, in pieno fermento sociale, negli anni in cui il movimento operaio non manca di dare prove significative della propria capacità ad autorganizzarsi (per esempio con il controllo operaio della Lip a Besançon – purtroppo in italiano non si trova niente tranne questo parziale resoconto) e di autonomia operaia si sente molto parlare sia in Francia che in Italia, si parla di “riappropriazione degli oggetti” come forma di resistenza operaia alla razionalizzazione e si fornisce la perruque come esempio di riappropriazione.

Del lavoro en perruque ci sono stati usi conflittuali dichiarati, durante agitazioni sindacali, scioperi, occupazioni di fabbriche. Per esempio, nel 1952 gli operai dello stabilimento Renault a Billancourt fabbricarono dei pannelli in lamiera dai bordi taglienti per scoraggiare eventuali attacchi della polizia francese durante le manifestazioni contro il generale americano Ridgway venuto a Parigi durante la guerra di Corea. A Gijón, nelle Asturie, nel 2000 i lavoratori portuali che occupavano i cantieri navali di cui si minacciava la chiusura si sono contraddistinti per la costruzione di piccoli mortai artigianali e scudi in lamiera forniti di feritoie che garantivano la visibilità, permettendo ad una formazione a testuggine di avanzare senza troppi rischi verso la guardia civile spagnola e lanciare pietre e fuochi d’artificio di piccolo calibro. Ancora nelle Asturie, nel 2012 i minatori in sciopero hanno adottato tecniche simili.

In questo senso, il lavoro en perruque è stato una pratica selvaggia, nel senso che sfugge alle regole convenzionali, si sviluppa al di fuori di ogni organizzazione ufficiale e ha un carattere spontaneo e incontrollabile.

Gli usi apertamente conflittuali del lavoro en perruque costituiscono delle eccezioni rispetto alla normalità contraddittoria e ambivalente descritta da Robert Kosmann, ma per essere “selvaggia” questa pratica non deve necessariamente prendere forme simili: intrinsecamente, la perruque incarna un sistema di valori che ne fanno una sorta di anti-merce.

La perruque fa parte del circuito del dono che sovverte le logiche di mercato della produzione capitalistica finalizzata al profitto e guidata da motivazioni fondamentalmente egoistiche. La produzione en perruque non è mai destinata alla vendita: se il prodotto viene destinato alla vendita cessa di essere perruque e la sua produzione diventa lavoro clandestino. La perruque è l’antitesi assoluta della forma-merce. Ecco perché una delle forme privilegiate che assume è il regalo che è, insieme all’ospitalità e ai servizi resi, una delle tre forme fondamentali dell’economia del dono.

In particolare, la cosiddetta perruque de conduite sarà un regalo, offerto dai compagni di lavoro per il pensionamento di un collega, che è, secondo lo spirito del dono, un modo di coltivare e nutrire il legame attraverso il bene. Se ha questa proprietà di nutrire e mantenere il legame, è perché nel dono offerto si dà qualcosa di sé: il tempo, la tecnica manuale, l’attenzione, la progettazione, la dedica. Ciò che il pensionato avrà in casa è quindi più di un semplice oggetto materiale: vi sarà contenuto qualcosa di chi gliel’ha data. Troviamo in questo caso e negli oggetti del dono in generale, un concetto di “spirito” proprio del pensiero animista, che attribuisce alle cose prodotte dall’uomo come agli esseri della natura una sostanza spirituale che le rende profondamente connesse al resto del mondo. Si tratta di un pensiero lontano anni luce dall’immaginario della modernità capitalistica, che tende a ridurre il rapporto con il mondo a quello della manipolazione tecnica per stabilire un controllo su di esso e soddisfare così una smodata voglia di conquista: la forma-merce, fondata sul valore di scambio più che sul valore d’uso, neutralizza totalmente la proprietà animistica del dono, perché permette di scambiare le cose senza che nulla fluisca tra le persone fuorché il denaro, che è anonimo mezzo di scambio. Questo è stato alla base di ciò che il grande sociologo tedesco Max Weber ha definito il “disincanto del mondo”: con l’universalizzazione e la radicalizzazione della forma-merce, le cose hanno perso la loro anima, hanno smesso di cantare e il mondo è diventato infinitamente triste. Come diceva Jacques Godbout, pensatore a cui si deve l’esplorazione psicanalitica della forma-dono in contrapposizione alle implicazioni della forma-merce, se vogliamo far rivivere il mondo, siamo condannati a reinventare una qualche forma di animismo.

Il lavoro en perruque è stato criticato da una parte del pensiero rivoluzionario perché costituirebbe una distrazione individualista che allontana la classe operaia dall’impegno per la lotta collettiva. A tali scuole di pensiero manca forse la consapevolezza di quanto le pratiche “interstiziali”, cioè quelle che si sviluppano ai margini dei meccanismi di oppressione, incidano sul vissuto delle persone contribuendo in maniera a volte determnante alla definizione di immaginari alternativi condivisi. Il fatto che questo genere di pratiche non sia una semplice distrazione dai pretesi obiettivi della soggettività rivoluzionaria ma che costituisca l’espressione di una condizione fondamentale alla realizzazione di qualunque presa di coscienza collettiva è mostrato dal funzionamento del processo di produzione en perruque: “Il fresatore sarà al servizio dell’elettricista che chiederà al tornitore di fare un pezzo sulla sua macchina” (Robert Kosmann, Perruque et bricole ouvrier). L’operaio dunque, dovendosi servire per la sua perruque di strumenti anche diversi da quelli che gli sono attribuiti nella divisione ufficiale del lavoro di fabbrica, non può che uscire dall’alienazione e interagire in modo alternativo con le macchine, i saperi, gli altri operai. In fabbrica, e fuori dalla regolamentazione ufficiale, anche i favori tra operai vengono gestiti in modo tale da rendere possibile una diversa configurazione delle relazioni sociali, uscendo qui e ora dai modi capitalisti e incidendo sul vissuto delle persone. Così, si possono intessere reti di mutuo scambio sotto forma di servizi resi, secondo il principio di reciprocità che alimenta la solidarietà dei lavoratori, senza la quale non sarebbe possibile alcuna lotta contro il capitalismo.

Allarghiamo adesso lo sguardo. In effetti, si potrebbe considerare il lavoro en perruque come un caso particolare di sabotaggio: i mezzi di produzione non sono resi inservibili, ma ci si serve dei mezzi di produzione per scopi diversi da quelli per cui sono stati concepiti nel sistema di fabbrica e in generale nel modo di produzione capitalistico, con un risultato momentaneo equivalente (la produzione ufficiale è interrotta o rallentata) e un risultato a lungo termine piuttosto simile (riduzione del plusvalore estratto, ovvero diminuzione del profitto da parte del padrone). Un sabotaggio, ma in forma creativa. Come non pensare alla moltitudine di pratiche di questo tipo anche al di fuori del sistema di fabbrica? Quante volte la creatività è esplosa insieme alla rabbia sociale negli ultimi anni? Quante volte vi abbiamo assistito? L’idea del movimento Occupy nel 2011 era partita dall’immaginazione creativa della rivista di critica pubblicitaria Adbusters. Dal ciclo di lotte delle Primavere arabe in poi, la creatività ha fatto irruzione nelle pratiche dei movimenti in ogni angolo del mondo, che al blocco dei flussi (occupazioni, scioperi, blocchi stradali, blocchi ferroviari), che è un modo di sabotare il funzionamento del sistema economico, hanno abbinato forme di comunicazione creativa, produzione artistica, costruzione alternativa degli spazi.

Certo, potrebbe essere dovuto alla logica pubblicitaria pervasiva propria di tutta società dello spettacolo, per cui anche chi produce immagini sovversive produce spettacoli nel formato proprio del sistema, ma potrebbe anche essere un sintomo della necessità di uscire dal sentimento di aridità emotiva prodotto dall’alienazione in tutte le attività che un individuo compie nel corso della propria giornata in una società capitalistica moderna. La società dello spettacolo è per Guy Debord così come per Christopher Lasch, una società che tende a ridurre gli individui, sia nella sfera della produzione che in quella del consumo, sia sul posto di lavoro che nelle attività del tempo libero, alla passività e alla dipendenza, scoraggiando l’iniziativa e l’autosufficienza e inducendo uno stato d’animo da spettatore che li condanna all’impotenza. Quelle immagini che conosciamo, provenienti dall’Iraq in rivolta, dal sollevamento libanese, dalla Francia delle rotonde occupate, dall’insurrezione in Ecuador, dall’ostinazione del movimento di Hong Kong, dai colori dell’improvvisa onda sociale cilena, ci mostrano persone tutt’altro che passive e dipendenti, più attrici che spettatrici, e più creatrici di quanto non sembri. La reazione del potere dinnanzi a queste situazioni è stata quasi immediatamente di incredulità: com’è possibile che le masse abbiano sabotato tutto senza motivo? In un certo senso, nella logica del potere, queste rivolte sono inutili, perché non rivendicano nulla di politicamente preciso dal punto di vista del linguaggio politico convenzionale: vogliono solo vivere e continuare a vivere, sembrano essere inarrestabili. Inutili, gratuite, selvagge, assetate di vissuto. Quelle immagini potrebbero essere delle perruques della società dello spettacolo.

Cosa succede quando si esce dalla passività a cui le masse sono ridotte nella società del consumo? Cosa succede se produciamo immagini e spettacoli fuori dai processi di produzione ordinari? Cosa succede se produciamo spettacoli en perruque, magari inutili, senza rispettare le regole, nei tempi interstiziali di altri spettacoli molto più conformi alle norme sociali? La risposta resta la stessa che per il lavoro in fabbrica: la perruque serve a rompere il sentimento di alienazione, cerca di dare un senso alla vita quotidiana in condizioni di oppressione, e lo fa in maniera individuale attraversando direttamente la mente, le mani, la pelle, insomma l’esperienza di chi vive l’oppressione. Non è ancora una presa di coscienza collettiva, né una strategia che abolisce lo stato di cose presente, ma riconosce implicitamente l’oppressione ed è una strategia di sopravvivenza in condizioni di subordinazione e dipendenza. Rischia di rendere sopportabile l’oppressione portando a sentimenti rinunciatari? Sì, ma fornisce chiavi per sentimenti opposti.

Ricapitolando, il fenomeno della perruque racchiude un insieme di comportamenti conflittuali che appartengono alla tradizione della resistenza operaia alla razionalizzazione della produzione: sono comportamenti oggettivamente conflittuali, anche se non necessariamente animati da una coscienza politica. La perruque è prodotta per sentire la macchina sotto il proprio controllo, e anche se spesso non è veramente così o lo è per brevi periodi irregolari che non intaccano il modello produttivo generale e quindi non costituisce un esempio di controllo operaio con la riappropriazione materiale dei mezzi di produzione, perlomeno ne è un’anticipazione psicologica, che contribuisce alla definizione di un’immaginario collettivo in cui soggiogare la macchina è possibile. Chissà che non sia possibile oggi, per sfuggire alla macchina capitalistica, considerare alla stregua di perruque tutte quelle innumerevoli azioni quotidiane, spesso spontanee, non in linea con la logica capitalistica a cui non diamo generalmente alcun peso politico. Certe cose sono conflittuali a prescindere da una presa di coscienza: il conflitto è intrinseco, inscritto nella posizione che esse assumono in quella rete di relazioni che è il mondo e che chiamiamo realtà. Non c’è contraddizione tra il desiderio immediato di appropriarsi della macchina e il principio rivoluzionario che quella stessa macchina vorrebbe trasformarla completamente: occorre superare questa falsa dicotomia.

Miklós Haraszti, fresatore alla fabbrica di trattori “Stella Rossa” in Ungheria negli anni ’70, parla in Salaire aux pièces – Ouvrier dans un pays de l’Est (Seuil, 1976) del sogno di una società in cui il lavoro è liberato come di «una Grande Parrucca realizzata su macchine subordinate dai nostri esperti alla doppia esigenza delle nostre reali necessità e delle nostre libertà nei loro confronti. Sarebbe il crepuscolo della tecnologia dei cronometri. Produrremmo solo ciò di cui i lavoratori en perruque associati a noi avrebbero bisogno e che ci permetterebbe di restare uniti nel lavoro en perruque. E lo produrremmo in maniera mille volte più efficiente di tutto ciò che si produce oggi».

Sembrano altre parole per descrivere ciò che altri hanno chiamato “comunismo”: una libera associazione di lavoratori per far fronte ad esigenze che partono dai lavoratori stessi. Chissà che la Rivoluzione non si possa immaginare come una Grande Perruque?

Come l’operaio di One piece at a time, possiamo prenderci un pezzo alla volta ciò che desideriamo, fuori dalle regole e dalle logiche dominanti. Per costruire qualcosa di diverso, però, invece che una Cadillac.

Nota: Nella stesura di questo testo, ho attinto ampiamente a diverse fonti, ma per l’elaborazione del significato delle perruque come opposizione intrinseca al sistema produttivo capitalistico e alla tirannia del valore di scambio, mi sono soprattutto basato su questa analisi.

A questo “dispositivo psicologico” della discriminazione si aggiunga il vantaggio economico del razzismo: esso è funzionale al sistema di sfruttamento. Permette di formare e mantenere un sottoinsieme della classe lavoratrice in condizioni di ricattabilità e a bassissimo costo, con la comodità che tale suddivisione interna agli sfruttati può essere perpetuata senza l’uso di forza militare, ma semplicemente costruendo una narrazione razzista che assecondi una preesistente assuefazione alla marginalizzazione.

A questo “dispositivo psicologico” della discriminazione si aggiunga il vantaggio economico del razzismo: esso è funzionale al sistema di sfruttamento. Permette di formare e mantenere un sottoinsieme della classe lavoratrice in condizioni di ricattabilità e a bassissimo costo, con la comodità che tale suddivisione interna agli sfruttati può essere perpetuata senza l’uso di forza militare, ma semplicemente costruendo una narrazione razzista che assecondi una preesistente assuefazione alla marginalizzazione. Secondo questa stessa direzione, la discriminazione di razza spesso si rivela una forma di discriminazione di classe, che più che essere basata su caratteri etnici o razziali, trova in queste una legittimazione di facciata, mentre i criteri profondi di pregiudizio sono di carattere sociale (per esempio nel sempreverde «rubano»). In una società intrinsecamente gerarchica e discriminatoria, è prevedibile che chiunque discrimini chi nella gerarchia sta più in basso, e puntualmente ciò accade, ad esempio quando i poveri discriminano i poverissimi perché «loro sono sempre i primi della lista per l’assegnazione delle case popolari».

Secondo questa stessa direzione, la discriminazione di razza spesso si rivela una forma di discriminazione di classe, che più che essere basata su caratteri etnici o razziali, trova in queste una legittimazione di facciata, mentre i criteri profondi di pregiudizio sono di carattere sociale (per esempio nel sempreverde «rubano»). In una società intrinsecamente gerarchica e discriminatoria, è prevedibile che chiunque discrimini chi nella gerarchia sta più in basso, e puntualmente ciò accade, ad esempio quando i poveri discriminano i poverissimi perché «loro sono sempre i primi della lista per l’assegnazione delle case popolari».

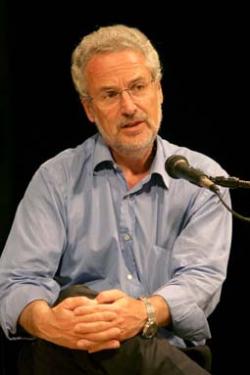

Nell’illustrare le modalità di tale riduzione, Pallante fa riferimento a due concetti distinti: quello di “merce” e quello di “bene”. Nella sua interpretazione, una merce è tutto ciò che può essere comprato o venduto, cioè che può diventare oggetto di scambio monetario; diversamente, un bene è tutto ciò che è in grado di soddisfare un bisogno; non tutti i beni sono merci (per esempio, le relazioni sociali) e non tutte le merci sono beni (per esempio, gli sprechi di cibo). Per una “decrescita felice”, Pallante propone di ridurre il consumo delle merci che non sono beni, cioè di quelli che chiama “sprechi oggettivi”: l’esempio più comunemente citato nei suoi discorsi è quello dell’energia sprecata per riscaldare un’abitazione, che potrebbe essere risparmiata coibentando le pareti in maniera ottimale.

Nell’illustrare le modalità di tale riduzione, Pallante fa riferimento a due concetti distinti: quello di “merce” e quello di “bene”. Nella sua interpretazione, una merce è tutto ciò che può essere comprato o venduto, cioè che può diventare oggetto di scambio monetario; diversamente, un bene è tutto ciò che è in grado di soddisfare un bisogno; non tutti i beni sono merci (per esempio, le relazioni sociali) e non tutte le merci sono beni (per esempio, gli sprechi di cibo). Per una “decrescita felice”, Pallante propone di ridurre il consumo delle merci che non sono beni, cioè di quelli che chiama “sprechi oggettivi”: l’esempio più comunemente citato nei suoi discorsi è quello dell’energia sprecata per riscaldare un’abitazione, che potrebbe essere risparmiata coibentando le pareti in maniera ottimale.

C’è un’altra mancanza: nel descrivere i rimedi ad alcuni sprechi e le modalità di riduzione dei consumi inutili, Pallante elenca una serie di cose che «si deve fare», ma non dice mai chi deve farle, non c’è mai un soggetto esplicito. I cittadini? I consumatori? I lavoratori? I popoli? In realtà, date le premesse, dovrebbe essere chiaro qual è il soggetto: l’individuo. L’individuo che, preso atto che il dogma della crescita è dannoso per l’umanità e il pianeta, e presa coscienza che esistono alternative che ciascuno può personalmente adottare, agisce di conseguenza, modificando il proprio stile di vita e non certo quello degli altri, perché come ben dice Pallante rivelandosi di matrice libertaria (anzi libertariana), «quella sarebbe un’imposizione». A questo punto la decrescita si configura come un progetto cui aderire su base volontaria, e mi chiedo in cosa differirebbe la società decrescitista auspicata da quella attuale: i singoli possono già scegliere il proprio stile di vita.

C’è un’altra mancanza: nel descrivere i rimedi ad alcuni sprechi e le modalità di riduzione dei consumi inutili, Pallante elenca una serie di cose che «si deve fare», ma non dice mai chi deve farle, non c’è mai un soggetto esplicito. I cittadini? I consumatori? I lavoratori? I popoli? In realtà, date le premesse, dovrebbe essere chiaro qual è il soggetto: l’individuo. L’individuo che, preso atto che il dogma della crescita è dannoso per l’umanità e il pianeta, e presa coscienza che esistono alternative che ciascuno può personalmente adottare, agisce di conseguenza, modificando il proprio stile di vita e non certo quello degli altri, perché come ben dice Pallante rivelandosi di matrice libertaria (anzi libertariana), «quella sarebbe un’imposizione». A questo punto la decrescita si configura come un progetto cui aderire su base volontaria, e mi chiedo in cosa differirebbe la società decrescitista auspicata da quella attuale: i singoli possono già scegliere il proprio stile di vita.

Super size me è il titolo di un famoso documentario del 2004 che prende le mosse dalla denuncia sporta, due anni prima, a McDonald’s da parte di due ragazze che accusavano la multinazionale di averle fatte ingrassare propinando loro una dieta eccessivamente ricca di grassi fino a renderle gravemente obese.

Super size me è il titolo di un famoso documentario del 2004 che prende le mosse dalla denuncia sporta, due anni prima, a McDonald’s da parte di due ragazze che accusavano la multinazionale di averle fatte ingrassare propinando loro una dieta eccessivamente ricca di grassi fino a renderle gravemente obese. Questo porta direttamente alla seconda considerazione. Quando si parla di libertà individuale, si chiamano in causa i filosofi liberali, paladini della tolleranza, rispetto della libertà altrui: Marcuse nota come secondo John Stuart Mill questo fosse un principio applicabile «soltanto agli esseri umani nella maturità delle proprie facoltà», indirettamente rendendo accettabile l’indottrinamento. Ovvero: dopo aver condotto una incessante e capillare opera di indottrinamento, parlare di responsabilità individuale è un modo fin troppo semplicistico per lavarsene le mani e dormire sonni tranquilli.

Questo porta direttamente alla seconda considerazione. Quando si parla di libertà individuale, si chiamano in causa i filosofi liberali, paladini della tolleranza, rispetto della libertà altrui: Marcuse nota come secondo John Stuart Mill questo fosse un principio applicabile «soltanto agli esseri umani nella maturità delle proprie facoltà», indirettamente rendendo accettabile l’indottrinamento. Ovvero: dopo aver condotto una incessante e capillare opera di indottrinamento, parlare di responsabilità individuale è un modo fin troppo semplicistico per lavarsene le mani e dormire sonni tranquilli. Colpiscono, comunque, anche gli adulti. Accecati dal marchio, quando comprano qualcosa da McDonald’s non comprano un prodotto, ma un simbolo. Si è talmente persuasi dalla mitologia aziendale costruita intorno ad esso, talmente acriticamente fiduciosi, talmente convinti della corrispondenza tra diffusione e qualità, che si è messi in soggezione dall’immensa aura di sacralità che avvolge la multinazionale. Tanto che anche i medici che hanno seguito Morgan nel suo esperimento, di fronte ai risultati, dati alla mano, stentavano a crederci: balbettavano «ma… McDonald’s…». Come a voler dire: concludere la frase con «fa male alla salute» suona strano rispetto a come siamo abituati, stona rispetto al programma martellante che ci hanno “installato”, propinandocelo giorno dopo giorno.

Colpiscono, comunque, anche gli adulti. Accecati dal marchio, quando comprano qualcosa da McDonald’s non comprano un prodotto, ma un simbolo. Si è talmente persuasi dalla mitologia aziendale costruita intorno ad esso, talmente acriticamente fiduciosi, talmente convinti della corrispondenza tra diffusione e qualità, che si è messi in soggezione dall’immensa aura di sacralità che avvolge la multinazionale. Tanto che anche i medici che hanno seguito Morgan nel suo esperimento, di fronte ai risultati, dati alla mano, stentavano a crederci: balbettavano «ma… McDonald’s…». Come a voler dire: concludere la frase con «fa male alla salute» suona strano rispetto a come siamo abituati, stona rispetto al programma martellante che ci hanno “installato”, propinandocelo giorno dopo giorno. Infine, inserendo questi contenuti in una visione più ampia, c’è un’ultima considerazione da fare. I prodotti venduti da McDonald’s fanno male e questo è appurato. Tuttavia, non si deve confondere il mezzo con il fine: l’azienda non è intrinsecamente “cattiva”, il suo fine non è far stare male i suoi clienti né gode per i loro problemi di salute. Il fine dell’azienda è il profitto, tutto il resto è un mezzo per massimizzare il profitto: la pubblicità, il pesante condizionamento sociale, il cibo di scarsa qualità, la pressione sugli organi legislativi, la corruzione di giornalisti ed esperti dell’alimentazione sono solo incidenti di percorso.

Infine, inserendo questi contenuti in una visione più ampia, c’è un’ultima considerazione da fare. I prodotti venduti da McDonald’s fanno male e questo è appurato. Tuttavia, non si deve confondere il mezzo con il fine: l’azienda non è intrinsecamente “cattiva”, il suo fine non è far stare male i suoi clienti né gode per i loro problemi di salute. Il fine dell’azienda è il profitto, tutto il resto è un mezzo per massimizzare il profitto: la pubblicità, il pesante condizionamento sociale, il cibo di scarsa qualità, la pressione sugli organi legislativi, la corruzione di giornalisti ed esperti dell’alimentazione sono solo incidenti di percorso. Si può scrivere un libro che parla sostanzialmente di economia, con contenuti fortemente critici nei confronti del capitalismo, senza mai scrivere la parola «capitalismo»?

Si può scrivere un libro che parla sostanzialmente di economia, con contenuti fortemente critici nei confronti del capitalismo, senza mai scrivere la parola «capitalismo»? e l’assurdità dei cosiddetti «sviluppi particolari»: sviluppo sostenibile, sviluppo umano, sviluppo sociale, sviluppo locale e così via, tutti in realtà riconducibili, in un modo o nell’altro, a criteri di natura economica e culturale esclusivi del mondo occidentale e industrializzato e dunque non universali, né di conseguenza esportabili senza distruggere ciò che non si adatta ai parametri occidentali.

e l’assurdità dei cosiddetti «sviluppi particolari»: sviluppo sostenibile, sviluppo umano, sviluppo sociale, sviluppo locale e così via, tutti in realtà riconducibili, in un modo o nell’altro, a criteri di natura economica e culturale esclusivi del mondo occidentale e industrializzato e dunque non universali, né di conseguenza esportabili senza distruggere ciò che non si adatta ai parametri occidentali. Del resto, fa notare Latouche, bisogna diffidare delle opinioni in materia economica che trovano approvazione unanime, perché probabilmente sono «parole plastiche» che ciascuno riempie con i contenuti che più gli sono consoni. Il socialista August Bebel, amico di Marx, si chiedeva quale idiozia avesse potuto dire ogni volta che al Reichstag la borghesia lo applaudiva. È partendo da questa considerazione che l’autore critica anche il movimento altermondialista (o almeno una sua componente), reo di continuare a proporre progetti di sviluppo sostenibile, sociale, umano, ecocompatibile noncurante del fatto che il problema è il concetto stesso di sviluppo, a prescindere dall’aggettivo qualificativo che lo segue: anche gli altermondialisti peccano di «sviluppismo», viene rivelato al lettore (ma va? e io che pensavo che il pensiero unico non fosse, appunto, unico) e ciò fa ovviamente comodo al FMI e alle multinazionali, che firmano appelli e manifesti per lo sviluppo sostenibile, e ai politici occidentali, che creano ministeri con quel nome: i più grandi sostenitori dello sviluppo sostenibile sono i più gandi inquinatori e i loro complici.

Del resto, fa notare Latouche, bisogna diffidare delle opinioni in materia economica che trovano approvazione unanime, perché probabilmente sono «parole plastiche» che ciascuno riempie con i contenuti che più gli sono consoni. Il socialista August Bebel, amico di Marx, si chiedeva quale idiozia avesse potuto dire ogni volta che al Reichstag la borghesia lo applaudiva. È partendo da questa considerazione che l’autore critica anche il movimento altermondialista (o almeno una sua componente), reo di continuare a proporre progetti di sviluppo sostenibile, sociale, umano, ecocompatibile noncurante del fatto che il problema è il concetto stesso di sviluppo, a prescindere dall’aggettivo qualificativo che lo segue: anche gli altermondialisti peccano di «sviluppismo», viene rivelato al lettore (ma va? e io che pensavo che il pensiero unico non fosse, appunto, unico) e ciò fa ovviamente comodo al FMI e alle multinazionali, che firmano appelli e manifesti per lo sviluppo sostenibile, e ai politici occidentali, che creano ministeri con quel nome: i più grandi sostenitori dello sviluppo sostenibile sono i più gandi inquinatori e i loro complici. Ora, è evidente che per evitare crisi come quelle prospettate dal Rapporto sui limiti dello sviluppo occorre raggiungere lo stato stazionario nel consumo delle risorse ambientali, ovvero, per quanto riguarda le rinnovabili, che hanno un tasso di rigenerazione, sfruttarle con una velocità di sfruttamento uguale o minore di tale tasso: tagliare meno alberi di quanti ne ricrescono, pescare meno pesci di quanti ne nascono, e così via.

Ora, è evidente che per evitare crisi come quelle prospettate dal Rapporto sui limiti dello sviluppo occorre raggiungere lo stato stazionario nel consumo delle risorse ambientali, ovvero, per quanto riguarda le rinnovabili, che hanno un tasso di rigenerazione, sfruttarle con una velocità di sfruttamento uguale o minore di tale tasso: tagliare meno alberi di quanti ne ricrescono, pescare meno pesci di quanti ne nascono, e così via.