«La distanza di sicurezza tra pensiero repressivo e azione repressiva si è pericolosamente accorciata» Herbert Marcuse, Critica della tolleranza

Quando si legge un libro ben scritto, di frequente ci si imbatte in semplici frasi o in più complesse manifestazioni del pensiero in grado di esprimere l’universale, lo spirito del tempo, quella sensazione che tutti avvertono ma che solo gli scrittori coraggiosi osano mettere nero su bianco.

Questo tipo di affermazioni è quello comunemente noto come aforisma, cioè una breve successione di parole che nella sua brevità riesce a cogliere la profondità del tutto, la sua densità e il suo significato: è una successione di simboli, i quali non sono intrinsecamente importanti, ma importante è la funzione che esplicano, quella di veicolare messaggi.

Le parole sono importanti, diceva qualcuno, perché esse sono il mezzo per raggiungere il significato, diceva qualcun altro; non solo questo, ma anche: le parole sfidano la realtà e possono precederla e nutrirla, giacché per noi la realtà non è che una percezione, e avere coscienza di un pezzo di realtà e parole per descriverlo significa astrarre, distruggere e dividere la realtà stessa. Per questo il linguaggio è strumento potenzialmente rivoluzionario: distrugge e crea. Imponendo il linguaggio si impone una visione della realtà: lo sanno (o forse semplicemente lo fanno) bene i giornalisti, i politici, i tecnocrati del XXI secolo. Ma lo sapeva altrettanto bene Herbert Marcuse.

Le parole sono importanti, diceva qualcuno, perché esse sono il mezzo per raggiungere il significato, diceva qualcun altro; non solo questo, ma anche: le parole sfidano la realtà e possono precederla e nutrirla, giacché per noi la realtà non è che una percezione, e avere coscienza di un pezzo di realtà e parole per descriverlo significa astrarre, distruggere e dividere la realtà stessa. Per questo il linguaggio è strumento potenzialmente rivoluzionario: distrugge e crea. Imponendo il linguaggio si impone una visione della realtà: lo sanno (o forse semplicemente lo fanno) bene i giornalisti, i politici, i tecnocrati del XXI secolo. Ma lo sapeva altrettanto bene Herbert Marcuse.

La sua invettiva di neanche cinquanta pagine Critica della tolleranza meriterebbe quasi tutta d’esser citata: praticamente è un unico lungo aforisma, che sfidando la realtà permette di riconoscerla, illuminando il lettore, come un grande pensatore sa fare.

La tolleranza che Marcuse critica è la tolleranza pura o astratta, quella senza eccezioni e condizioni, o come si direbbe oggi “senza se e senza ma”: una tolleranza siffatta «trattiene dal prender posizione, ma nel far così attualmente protegge il meccanismo già stabilito della discriminazione». Tanti sono gli esempi quotidiani del fenomeno in questione, da quelli che non sono “né di destra né di sinistra” a quelli che non sono “né razzisti né antirazzisti”. Le posizioni di costoro sono, come si rifletteva per il grillismo, «passive, deboli, in realtà non-posizioni che derivano direttamente dall’omologazione e dalla rassicurazione che dà l’imitazione di opinioni dominanti». Per dirla con Gramsci, «L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera». Si è anche parlato spesso, su questo blog, di come la pretesa velleitaria di porsi “oltre le ideologie” sia in effetti essa stessa un’ideologia o un prodotto ideologico.

La tolleranza che ingrandì la portata e il contenuto della libertà fu sempre partigiana, intollerante verso i protagonisti dello status quo repressivo. La tolleranza necessaria per un processo di liberazione «non può essere indiscriminata ed eguale nei contenuti, non può proteggere le parole false e i fatti sbagliati che dimostrano che essi contraddicono e vanno contro alle possibilità di liberazione. Tale tolleranza indiscriminata è giustificata nei dibattiti innocui, nella conversazione, nella discussione accademica; ma la società non può esser priva di discriminazioni dove la pacificazione dell’esistenza, la libertà e la felicità stesse sono in pericolo: qui, alcune cose non possono venir dette, alcune idee non possono venir espresse, alcune politiche non possono esser proposte, alcuni comportamenti non possono esser permessi senza fare della tolleranza uno strumento per la continuazione della schiavitù».

La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto».

La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto».

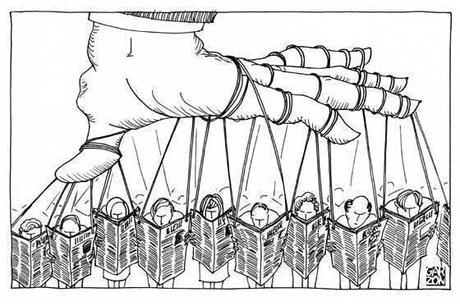

Il motivo per cui la democrazia totalitaria non ha bisogno di un’ampia censura è che le parole e i pensieri potenzialmente rivoluzionari sono censurati a monte, nella mente degli individui, da una capillare opera di indottrinamento che comincia nell’infanzia (Marcuse nota come i liberali, storicamente paladini dell’idea di tolleranza, la ritenessero applicabile, parola di John Stuart Mill, «soltanto agli esseri umani nella maturità delle proprie facoltà», indirettamente rendendo accettabile l’indottrinamento).

Perché avvenga piuttosto il contrario, è necessario che le persone siano «capaci di decidere e di scegliere sulla base delle proprie conoscenze, con accesso alle fonti autentiche dell’informazione, perché la loro valutazione sia il risultato d’un pensiero autonomo. […] Ma con la concentrazione del potere politico ed economico e l’integrazione degli opposti in una società che usa la tecnologia come strumento di dominio, il dissenso effettivo è bloccato laddove potrebbe liberamente emergere: nella formazione dell’opinione, nell’informazione e nella comunicazione. Sotto la guida dei mezzi monopolistici viene creata una mentalità per la quale giusto e sbagliato, vero e falso sono predefiniti ovunque concernono gli interessi vitali della società».

«Il significato delle parole è rigidamente stabilito. Parole diverse possono esser dette e ascoltate, ma, sulla scala di massa, esse vengono immediatamente valutate nei termini del linguaggio pubblico, un linguaggio che determina a priori la direzione in cui si muove il ragionamento logico». Anche qui gli esempi non mancano: quante volte si assiste a dei veri e propri corti circuiti quando si parla di “anarchia”, “uguaglianza”, “rivoluzione”?

L’imparzialità è innegabilmente uno strumento indispensabile per prendere delle decisioni nel processo democratico, ma nella democrazia totalitaria l’obiettività svolge un’altra funzione: «incoraggiare un’attitudine mentale che tenda a scoraggiare la differenza tra vero e falso, informazione e indottrinamento, giusto e sbagliato. Infatti, la decisione tra opinioni opposte è già stata presa prima che la presentazione e la discussione fossero iniziate».

Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».

Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».

«Se quelli che soffrono a causa di questa legge e di quest’ordine e lottano contro di esso usano violenza, non dànno inizio a una catena di violenze ma cercano di spezzare quella stabilita. Da quando verranno puniti conosceranno il rischio, e quando lo corrono volontariamente, nessuna terza persona, e ultimi di tutti l’educatore e l’intellettuale, ha il diritto di predicar loro che se ne astengano».

Due giorni fa una notizia è stata ripresa da tutti i maggiori quotidiani: un bambino di dieci anni è stato prelevato di peso dalla polizia di fronte alla sua scuola. La scena è stata registrata dalla zia in presenza anche del nonno, i quali invano hanno provato a impedire la “cattura” violenta del nipote. Insieme alla polizia era presente il padre del bambino, che ha aiutato gli agenti ad ultimare l’operazione, nonostante la resistenza opposta dal figlio. Questo allontanamento dalla madre con contestuale forzato riavvicinamento al padre è stato stabilito dalle autorità giudiziarie come «unica soluzione possibile», come risultato di una richiesta da parte del padre, il quale sostiene di essere stato vittima negli anni di «un processo di esautoramento che si sta pietrificando in un grumo di odio insostenibile per le spalle ancora tenere di Leonardo».

Due giorni fa una notizia è stata ripresa da tutti i maggiori quotidiani: un bambino di dieci anni è stato prelevato di peso dalla polizia di fronte alla sua scuola. La scena è stata registrata dalla zia in presenza anche del nonno, i quali invano hanno provato a impedire la “cattura” violenta del nipote. Insieme alla polizia era presente il padre del bambino, che ha aiutato gli agenti ad ultimare l’operazione, nonostante la resistenza opposta dal figlio. Questo allontanamento dalla madre con contestuale forzato riavvicinamento al padre è stato stabilito dalle autorità giudiziarie come «unica soluzione possibile», come risultato di una richiesta da parte del padre, il quale sostiene di essere stato vittima negli anni di «un processo di esautoramento che si sta pietrificando in un grumo di odio insostenibile per le spalle ancora tenere di Leonardo».Il questore Montemagno ha sostenuto fin dall’inizio la necessità di un’approfondita indagine interna per verificare se fossero state commesse irregolarità nel corso dell’operazione, in barba all’evidenza costituita dal video, per concludere che «l’operato dei miei uomini è stato cristallino».

La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto».

La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto». Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».

Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».

La prima pagina stona con il linguaggio generalmente adottato dal giornale: «esplode la rabbia operaia». Ma il partito di Repubblica non era quello di chi sostiene che le lotte operaie siano ormai acqua passata, insomma una sorta di narcisismo velleitario mantenuto artificialmente in vita dai centri sociali e magari da qualche intellettualoide un po’ retrò? E infatti sì, sono retrò. Volti al passato. Antiprogressisti. Tanto che, come recita il catenaccio sottostante, contestualmente alla protesta degli operai Alcoa «il Pil cala del 2,6%». Se si va a leggere l’articolo sul crollo del Pil, a pag. 6, si scopre che il fatto che il Pil sia calato non è legato alla protesta da un rapporto stretto. O meglio, di certo un legame c’è, visto che il Pil è un indicatore della salute di un’economia capitalistica, ma il rapporto tra le due cose non è di causa-effetto, come sembrerebbe dalla prima pagina. Qual è il significato di questa scelta comunicativa? Consapevolmente o meno, il risultato ottenuto da questo “messaggio subliminale” è proprio l’associazione della «rabbia operaia» al calo del Pil, in un rapporto di causalità. Quindi “attenzione” dice La Repubblica “che a dar ragione a chi vuole un lavoro si torna alle candele e ai somari”. “Da questa crisi usciremo seguendo le direttive dei banchieri, ricchi e intelligenti, non le richieste e i bisogni dei lavoratori, poveri e piuttosto ignoranti”.

La prima pagina stona con il linguaggio generalmente adottato dal giornale: «esplode la rabbia operaia». Ma il partito di Repubblica non era quello di chi sostiene che le lotte operaie siano ormai acqua passata, insomma una sorta di narcisismo velleitario mantenuto artificialmente in vita dai centri sociali e magari da qualche intellettualoide un po’ retrò? E infatti sì, sono retrò. Volti al passato. Antiprogressisti. Tanto che, come recita il catenaccio sottostante, contestualmente alla protesta degli operai Alcoa «il Pil cala del 2,6%». Se si va a leggere l’articolo sul crollo del Pil, a pag. 6, si scopre che il fatto che il Pil sia calato non è legato alla protesta da un rapporto stretto. O meglio, di certo un legame c’è, visto che il Pil è un indicatore della salute di un’economia capitalistica, ma il rapporto tra le due cose non è di causa-effetto, come sembrerebbe dalla prima pagina. Qual è il significato di questa scelta comunicativa? Consapevolmente o meno, il risultato ottenuto da questo “messaggio subliminale” è proprio l’associazione della «rabbia operaia» al calo del Pil, in un rapporto di causalità. Quindi “attenzione” dice La Repubblica “che a dar ragione a chi vuole un lavoro si torna alle candele e ai somari”. “Da questa crisi usciremo seguendo le direttive dei banchieri, ricchi e intelligenti, non le richieste e i bisogni dei lavoratori, poveri e piuttosto ignoranti”. Quale disperazione può spingere dei lavoratori a pensieri del genere? La stessa che li portava a chiudersi in una miniera a più di trecento metri sotto terra, per diversi giorni. La stessa che portava alcuni dei loro compagni ad incatenarsi ai cancelli del Ministero, rifiutandosi di mangiare, fino a svenire per il caldo e la fame. La stessa che provavano quando, ieri, in cinquecento, hanno trovato ad accoglierli nella capitale più di mille agenti e decine di camionette della polizia. Un corteo barricato anche dall’interno, a cui lo stesso servizio d’ordine dei sindacati confederali permetteva di accedere solo a patto di essere lavoratori dell’Alcoa o tesserati, espellendo dalla manifestazione altre forze di sinistra che solidarizzavano, impedendo così qualsiasi solidarietà di classe, facendo passare l’azione per una protesta per gli interessi particolari dei lavoratori Alcoa.

Quale disperazione può spingere dei lavoratori a pensieri del genere? La stessa che li portava a chiudersi in una miniera a più di trecento metri sotto terra, per diversi giorni. La stessa che portava alcuni dei loro compagni ad incatenarsi ai cancelli del Ministero, rifiutandosi di mangiare, fino a svenire per il caldo e la fame. La stessa che provavano quando, ieri, in cinquecento, hanno trovato ad accoglierli nella capitale più di mille agenti e decine di camionette della polizia. Un corteo barricato anche dall’interno, a cui lo stesso servizio d’ordine dei sindacati confederali permetteva di accedere solo a patto di essere lavoratori dell’Alcoa o tesserati, espellendo dalla manifestazione altre forze di sinistra che solidarizzavano, impedendo così qualsiasi solidarietà di classe, facendo passare l’azione per una protesta per gli interessi particolari dei lavoratori Alcoa. Non molto tempo fa mi sono trovato a percorrere una strada di montagna che costeggia un bosco in cui, da piccolo, andavo con famiglia e amici a raccogliere funghi. Un bel paesaggio, non c’è che dire, dato che il bosco di trova su un pendio da cui è possibile godere di una vista ampia dei monti e della vallata e dei paesini che ne sono ospitati.

Non molto tempo fa mi sono trovato a percorrere una strada di montagna che costeggia un bosco in cui, da piccolo, andavo con famiglia e amici a raccogliere funghi. Un bel paesaggio, non c’è che dire, dato che il bosco di trova su un pendio da cui è possibile godere di una vista ampia dei monti e della vallata e dei paesini che ne sono ospitati. Chi volesse vivere con spontaneità la propria vita e operare le proprie scelte indipendentemente dalle istituzioni, non potrebbe farlo senza correre rischi, o potrebbe farlo soggiacendo alla logica del controllo. Nel primo caso, uno può andare a funghi infischiandosene della normativa in materia, consapevole del fatto che se venisse scoperto da un controllore, una guardia o un funzionario apposito, potrebbe essere punito. Nel secondo caso, si paga e si segue un corso, spendendo soldi e tempo, per poter avere il patentino del raccoglitore di funghi, ma una volta ottenuto si ha la libertà di gestire la propria attività indipendentemente dall’istituzione che lo ha fornito. C’è chiaramente una terza possibilità, se si sopporta male sia la regolamentazione dell’attività che il rischio di incorrere in una punizione: rinunciare all’attività.

Chi volesse vivere con spontaneità la propria vita e operare le proprie scelte indipendentemente dalle istituzioni, non potrebbe farlo senza correre rischi, o potrebbe farlo soggiacendo alla logica del controllo. Nel primo caso, uno può andare a funghi infischiandosene della normativa in materia, consapevole del fatto che se venisse scoperto da un controllore, una guardia o un funzionario apposito, potrebbe essere punito. Nel secondo caso, si paga e si segue un corso, spendendo soldi e tempo, per poter avere il patentino del raccoglitore di funghi, ma una volta ottenuto si ha la libertà di gestire la propria attività indipendentemente dall’istituzione che lo ha fornito. C’è chiaramente una terza possibilità, se si sopporta male sia la regolamentazione dell’attività che il rischio di incorrere in una punizione: rinunciare all’attività. Graeber considera la violenza come «l’unico modo in cui è possibile per un essere umano ottenere effetti relativamente prevedibili sulle azioni di un altro, senza esserne consapevole». La violenza ha la capacità di semplificare operando sugli altri «senza essere comunicativa», nel senso che il suo utilizzo rende dispensabili (o minimizza) continui e complessi sforzi di interpretazione reciproca da parte degli attori di una certa situazione:

Graeber considera la violenza come «l’unico modo in cui è possibile per un essere umano ottenere effetti relativamente prevedibili sulle azioni di un altro, senza esserne consapevole». La violenza ha la capacità di semplificare operando sugli altri «senza essere comunicativa», nel senso che il suo utilizzo rende dispensabili (o minimizza) continui e complessi sforzi di interpretazione reciproca da parte degli attori di una certa situazione: Con le parole di Graeber, «la qualità più peculiare della violenza –la capacità di imporre relazioni sociali molto semplici che implicano uno sforzo di immaginazione ed immedesimazione minimo o nullo– diventa più importante in situazioni potenzialmente violente, ma nelle quali la violenza fisica effettiva è meno probabile. Tutte queste disuguaglianze sistematiche sono avvalorate dall’utilizzo della forza, e quindi possono essere percepite come una forma di violenza in se stesse: ci si riferisce a tutto ciò con l’espressione “violenza strutturale” […] I sistemi di violenza stutturale sembrano produrre invariabilmente strutture estremamente asimmetriche di “identificazione immaginativa”».

Con le parole di Graeber, «la qualità più peculiare della violenza –la capacità di imporre relazioni sociali molto semplici che implicano uno sforzo di immaginazione ed immedesimazione minimo o nullo– diventa più importante in situazioni potenzialmente violente, ma nelle quali la violenza fisica effettiva è meno probabile. Tutte queste disuguaglianze sistematiche sono avvalorate dall’utilizzo della forza, e quindi possono essere percepite come una forma di violenza in se stesse: ci si riferisce a tutto ciò con l’espressione “violenza strutturale” […] I sistemi di violenza stutturale sembrano produrre invariabilmente strutture estremamente asimmetriche di “identificazione immaginativa”».