Ieri sera c’è stata a Pisa un’assemblea di Movimento a cui ho partecipato e in cui sono intervenuto.

Dal momento che ho messo abbastanza carne al fuoco e che in seguito a questo mio intervento l’assemblea ha affrontato dei discorsi ricchi, interessanti e costruttivi, vorrei cercare di riportarlo per iscritto qui, almeno in linea di massima, per condividerlo con tutti sperando di affrontare nuovamente quegli argomenti che mi stanno a cuore e che secondo me sono centrali per la riuscita e il successo reale delle attuali proteste mondiali contro il predominio della finanza sulla politica e la società (leggasi socialità).

Ho sentito molti parlare della questione del 15 ottobre e di come il movimento dovrà rapportarsi a questa data, come dovrà elaborarla, farla propria, digerire le sconfitte e le vittorie di quella giornata e trarne le dovute conclusioni. Però mentre noi ne parliamo è già passato da allora quasi un mese e il nostro problema principale è che questo movimento, in Italia, sembra scemare e trovarsi in una situazione di stallo se non di reflusso. Cerchiamo di capire perchè e partiamo da un’altra osservazione: la stessa cosa è successa nelle giornate di Luglio del 2001, con il movimento cosiddetto “noglobal” contro il G8, il 13 febbraio 2003, con il movimento, anch’esso mondiale, contro la guerra in Iraq, il 14 dicembre dell’anno scorso, con il movimento universitario. Ora si ripete il 15 ottobre. Evidentemente sono stati fatti degli errori e per di più ripetutamente. Ci sono però dei movimenti che non hanno conosciuto questo decorso e nei quali non si è verificato questo fenomeno di reflusso in seguito alla data principale di mobilitazione: per esempio il movimento NoTav o il movimento OccupyQualcosa nel resto del mondo.

Il movimento NoTav non ha mai fissato delle scadenze, delle date più importanti di altre. Se il 3 luglio c’è stata una grande manifestazione nei boschi della Val Susa con scontri anche violenti (in verità più che altro era un attacco da parte della polizia), ora i NoTav non stanno a piangersi addosso e a parlare di un fantomatico “post-03/07”. Noi invece parliamo di “post-15/10”. Perchè? Perchè il 3 luglio i NoTav non hanno giocato il tutto per tutto, non hanno concentrato tutte le loro forze su una singola data sperando che andasse bene, salvo poi leccarsi le ferite e pigliarlo in quel posto se fosse andata male. Non hanno fatto assemblee intitolandole “verso il 3 luglio”: hanno deciso di porre dei punti fissi sugli obiettivi del movimento anziché sui metodi, hanno fatto crollare la retorica repubblichista di distinzione tra manifestanti violenti e non violenti, buoni e cattivi: i NoTav erano tutti buoni e tutti cattivi. Tanto che quando il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, e su cui non si transige, ha richiesto l’uso della forze, non hanno esitato ad utilizzarla o ad applaudire chi l’aveva usata; e quando, al contrario, si sono resi conto che la violenza avrebbe danneggiato il movimento, com’è stato il 23 ottobre, hanno deciso, dico deciso, di non utilizzarla. Avevano la situazione sotto controllo. Un po’ diverso dal nostro 15 ottobre romano.

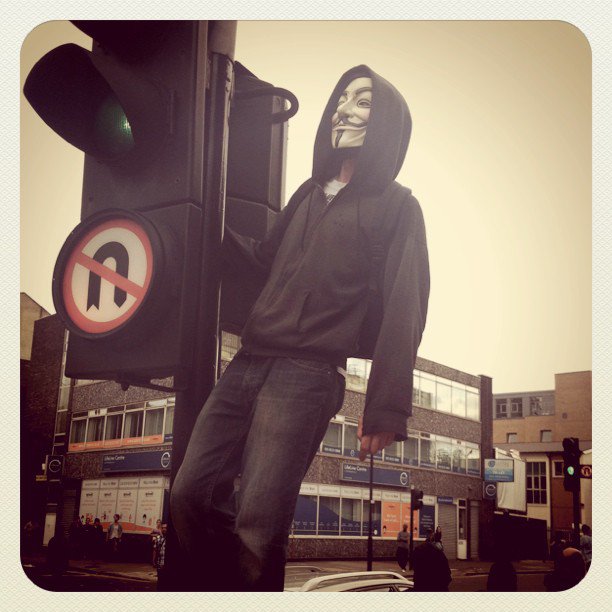

Passiamo al movimento OccupyQualcosa. Solo il braccio italiano di questo movimento, cioè noi, stiamo risentendo del reflusso post-15/10. In altri paesi, piuttosto, è stato un crescendo da allora. A Oakland la cittadinanza ha saputo organizzare, per la prima volta dal 1947, uno sciopero generale cittadino autogestito, non convenzionale. Da Wall Street (la parte occupata, ovviamente) è partito un appello di mobilitazione mondiale. A Londra in queste ore stanno provando a occupare Trafalgar Square dopo un enorme corteo [quest’ultimo esempio lo aggiungo solo ora perchè la notizia è di oggi]. Perchè? Perchè solo in Italia si è preferita una protesta centralizzata e convergente sulla capitale, in tutti gli altri paesi del mondo che hanno aderito alla protesta la mobilitazione si è articolata in cortei e iniziative disseminate sul territorio, con una media di 10-11 luoghi di protesta per ogni nazione.

Questi due esempi insegnano due cose: la prima è che si deve essere intransigenti sugli obiettivi e non sui metodi, la seconda è che la protesta non deve essere centralizzata. Anzi, deve essere ubiquitaria, come ubiquitario è il nostro avversario. La lotta non è in un posto preciso né in un tempo preciso, la lotta è il Tempo, la lotta è lo Spazio.

Lo stile è quello spesso riscontrato in altre opere dello scrittore, con un uso anticonvenzionale della punteggiatura e, in particolare, vorrei ricordare l’espediente letterario che preferisco: i personaggi non hanno mai un nome.

Lo stile è quello spesso riscontrato in altre opere dello scrittore, con un uso anticonvenzionale della punteggiatura e, in particolare, vorrei ricordare l’espediente letterario che preferisco: i personaggi non hanno mai un nome.  Vi rimando, a proposito della vista come senso i cui aspetti possono essere sintomi di qualcosa che nella società non funziona, ad

Vi rimando, a proposito della vista come senso i cui aspetti possono essere sintomi di qualcosa che nella società non funziona, ad  Non so se infine sono riuscito nel mio intento di descrivere con oggettività la giornata (scopo che sempre mi riservo, in tutte le situazioni e nella maggior misura in cui è possibile farlo), ma di certo non sono riuscito mio malgrado ad evitare di parlare di tutte le questioni accennate sopra: avrei preferito non farlo, perché parlare della giornata di ieri come una giornata di violenza o di non violenza significa fare il gioco dei potenti e adottare il linguaggio e la retorica dei loro organi di informazione. Ma leggendo tanti commenti sulla rete e diversi articoli di giornali di aree diverse mi sono reso conto che è necessario mettere in chiaro qualche punto: ecco quindi cosa ho scritto. Sono pensieri sparsi.

Non so se infine sono riuscito nel mio intento di descrivere con oggettività la giornata (scopo che sempre mi riservo, in tutte le situazioni e nella maggior misura in cui è possibile farlo), ma di certo non sono riuscito mio malgrado ad evitare di parlare di tutte le questioni accennate sopra: avrei preferito non farlo, perché parlare della giornata di ieri come una giornata di violenza o di non violenza significa fare il gioco dei potenti e adottare il linguaggio e la retorica dei loro organi di informazione. Ma leggendo tanti commenti sulla rete e diversi articoli di giornali di aree diverse mi sono reso conto che è necessario mettere in chiaro qualche punto: ecco quindi cosa ho scritto. Sono pensieri sparsi. Mancanza di sintesi. Come scriveva

Mancanza di sintesi. Come scriveva  Opinione personale. Personalmente la violenza degli incappucciati non la condivido, ma non condanno la violenza dei manifestanti che si sono difesi da cariche e da lacrimogeni che li cacciavano da una piazza che doveva essere loro.

Opinione personale. Personalmente la violenza degli incappucciati non la condivido, ma non condanno la violenza dei manifestanti che si sono difesi da cariche e da lacrimogeni che li cacciavano da una piazza che doveva essere loro.

A Tottenham, un quartiere di Londra, il 4 agosto Mark Duggan, pregiudicato, è inseguito dalla polizia e durante l’inseguimento viene colpito alla testa da un proiettile sparato dalle forze dell’ordine. Il giorno sucessivo, un presidio pacifico organizzato dai familiari della vittima degenera in violenza come da decenni non se ne vedevano in Regno Unito. Dopodiché è tutto un susseguirsi di eventi intrecciati e autocatalitici, e l’Inghilterra è in fiamme. David Cameron ha richiamato il parlamento dalle vacanze per risolvere la crisi dell’ordine pubblico, dopo aver tagliato soldi alla polizia e allo stato sociale, dicendo: «nella nostra società c’è qualcosa che non va». Ma va, come ha fatto ad accorgersene? Be’, direte voi, almeno, al contrario di quella puttana della Thatcher, ha ammesso che la società esiste.

A Tottenham, un quartiere di Londra, il 4 agosto Mark Duggan, pregiudicato, è inseguito dalla polizia e durante l’inseguimento viene colpito alla testa da un proiettile sparato dalle forze dell’ordine. Il giorno sucessivo, un presidio pacifico organizzato dai familiari della vittima degenera in violenza come da decenni non se ne vedevano in Regno Unito. Dopodiché è tutto un susseguirsi di eventi intrecciati e autocatalitici, e l’Inghilterra è in fiamme. David Cameron ha richiamato il parlamento dalle vacanze per risolvere la crisi dell’ordine pubblico, dopo aver tagliato soldi alla polizia e allo stato sociale, dicendo: «nella nostra società c’è qualcosa che non va». Ma va, come ha fatto ad accorgersene? Be’, direte voi, almeno, al contrario di quella puttana della Thatcher, ha ammesso che la società esiste.