Super size me è il titolo di un famoso documentario del 2004 che prende le mosse dalla denuncia sporta, due anni prima, a McDonald’s da parte di due ragazze che accusavano la multinazionale di averle fatte ingrassare propinando loro una dieta eccessivamente ricca di grassi fino a renderle gravemente obese.

Super size me è il titolo di un famoso documentario del 2004 che prende le mosse dalla denuncia sporta, due anni prima, a McDonald’s da parte di due ragazze che accusavano la multinazionale di averle fatte ingrassare propinando loro una dieta eccessivamente ricca di grassi fino a renderle gravemente obese.

Il processo fu archiviato in quanto le ragazze furono «incapaci di provare che la responsabilità fosse da attribuire al consumo dei cibi venduti dall’azienda» e da ciò trasse ispirazione Morgan Spurlock per girare il documentario: egli infatti si propose si mangiare e bere per un mese esclusivamente nei fast food McDonald’s per valutare l’effetto di quella dieta sulla salute.

L’esperimento diede risultati devastanti e sorprendenti anche per i medici che lo seguirono dall’inizio alla fine: Morgan aveva il fegato gravemente danneggiato, avvertiva affaticamento e oppressione al petto, accusava depressione e parziale impotenza, il suo peso era aumentato di un decimo in quattro settimane, le analisi del suo sangue mostravano livelli di glucosio, lipidi, colesterolo preoccupantemente fuori dai parametri di sicurezza. Insomma, se avesse continuato, sarebbe stato in serio pericolo di vita.

Aldilà degli effetti di McDonald’s sulla salute dei consumatori, il documentario tocca un punto particolarmente importante che intendo affrontare: la pubblicità.

La questione della pubblicità permea lo spirito del documentario, secondo me è fondamentale, tanto da costituirne il vero messaggio, anche se potrebbe non sembrare così: non a caso, la scena di apertura mostra una schiera di bambini che intonano una filastrocca sui fast food.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=nNdnPDSTzfI]

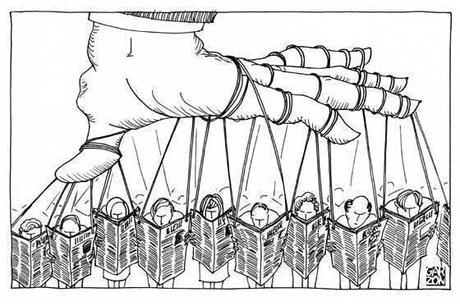

È indubbio che il mercato dei fast food faccia molto affidamento sulla capacità di persuasione dei bambini nei confronti dei propri genitori, e che la cultura sottesa a tale mercato intenda, al fine di indirizzare questa capacità, manipolare le giovani menti. Noam Chomsky, in un’intervista sulla comunicazione pubblicitaria, sostiene che le aziende abbiano individuato nei bambini una categoria verso cui estendere il mercato, con l’unico problema che mancano di reddito; il problema è superabile «spingendo i bambini a fare i capricci», facendo pressione sui genitori, attraverso la naturale inclinazione di un genitore a soddisfare le esigenze della prole.

Un bambino è letteralmente bombardato da circa 10 000 spot pubblicitari all’anno finanziati dall’industria alimentare: si tratta solo di una parte di una vera e propria forma di indottrinamento, che passa per meccanismi di imprinting nella prima infanzia, commistione di giocattoli e cibi, fusione di pubblicità e cartoni animati, diffusione del marchio attraverso la creazione di una mitologia aziendale mirata a mistificarlo, a caricarlo di significati, a infondere fiducia oltre ogni ragionevole limite.

Un portavoce della GMA, lobby dell’industria alimentare statunitense, nel documentario sostiene che è ridicolo accusare le aziende, perché esiste la responsabilità personale del consumatore che, qualora fosse convinto della nocività di un alimento o di un’intera dieta, potrebbe liberamente decidere di non farne uso. «Noi non siamo la polizia né organi di controllo».

La risposta ha senso, ma si deve tener conto di due cose: innanzitutto, della famosa scena di Arancia meccanica in cui Alex viene sottoposto a una terapia in cui farmaci che provocano malessere nel paziente gli venivano somministrati durante la visione di scene violente, per impedirgli di compiere atti violenti in futuro. Ovvero: andare da McDonald’s è una pura scelta individuale o può essere considerato il risultato di una “terapia”?

Questo porta direttamente alla seconda considerazione. Quando si parla di libertà individuale, si chiamano in causa i filosofi liberali, paladini della tolleranza, rispetto della libertà altrui: Marcuse nota come secondo John Stuart Mill questo fosse un principio applicabile «soltanto agli esseri umani nella maturità delle proprie facoltà», indirettamente rendendo accettabile l’indottrinamento. Ovvero: dopo aver condotto una incessante e capillare opera di indottrinamento, parlare di responsabilità individuale è un modo fin troppo semplicistico per lavarsene le mani e dormire sonni tranquilli.

Questo porta direttamente alla seconda considerazione. Quando si parla di libertà individuale, si chiamano in causa i filosofi liberali, paladini della tolleranza, rispetto della libertà altrui: Marcuse nota come secondo John Stuart Mill questo fosse un principio applicabile «soltanto agli esseri umani nella maturità delle proprie facoltà», indirettamente rendendo accettabile l’indottrinamento. Ovvero: dopo aver condotto una incessante e capillare opera di indottrinamento, parlare di responsabilità individuale è un modo fin troppo semplicistico per lavarsene le mani e dormire sonni tranquilli.

La maggioranza delle persone saprebbe recitare a memoria vari spot pubblicitari ma non l’inizio della Costituzione del proprio paese o della Dichiarazione dei diritti dell’uomo. Si potrebbe obiettare che ciò non significa nulla, che queste persone potrebbero benissimo conoscere i valori contenuti in quei documenti e avere un’opinione personale in merito, senza necessariamente saperne recitare la fonte.

Eppure, ciascuno è ciò che è in virtù di ciò che è stato, la memoria è il legame di ciascuno con il proprio passato, con ciò che ha plasmato una persona: se esiste un’influenza così forte su ciò che ricordiamo, possiamo affermare con certezza che ciò non abbia ricadute anche pesanti sulle nostre scelte?

Queste tecniche di marketing colpiscono soprattutto i più giovani, che spesso finiscono col diventare inconsapevolmente delle pubblicità umane in 3D, come nella scena iniziale di Super size me o in quella che mostra bambini che, di fronte all’immagine di Ronald McDonald e alla domanda «chi è?» non si limitano a rispondere con il nome, ma citando frasi tratte dagli spot o dal cartone animato e atteggiandosi proprio come i personaggi delle pubblicità, nella gestualità e nel linguaggio.

Colpiscono, comunque, anche gli adulti. Accecati dal marchio, quando comprano qualcosa da McDonald’s non comprano un prodotto, ma un simbolo. Si è talmente persuasi dalla mitologia aziendale costruita intorno ad esso, talmente acriticamente fiduciosi, talmente convinti della corrispondenza tra diffusione e qualità, che si è messi in soggezione dall’immensa aura di sacralità che avvolge la multinazionale. Tanto che anche i medici che hanno seguito Morgan nel suo esperimento, di fronte ai risultati, dati alla mano, stentavano a crederci: balbettavano «ma… McDonald’s…». Come a voler dire: concludere la frase con «fa male alla salute» suona strano rispetto a come siamo abituati, stona rispetto al programma martellante che ci hanno “installato”, propinandocelo giorno dopo giorno.

Colpiscono, comunque, anche gli adulti. Accecati dal marchio, quando comprano qualcosa da McDonald’s non comprano un prodotto, ma un simbolo. Si è talmente persuasi dalla mitologia aziendale costruita intorno ad esso, talmente acriticamente fiduciosi, talmente convinti della corrispondenza tra diffusione e qualità, che si è messi in soggezione dall’immensa aura di sacralità che avvolge la multinazionale. Tanto che anche i medici che hanno seguito Morgan nel suo esperimento, di fronte ai risultati, dati alla mano, stentavano a crederci: balbettavano «ma… McDonald’s…». Come a voler dire: concludere la frase con «fa male alla salute» suona strano rispetto a come siamo abituati, stona rispetto al programma martellante che ci hanno “installato”, propinandocelo giorno dopo giorno.

La morale di questa storia è che bisogna non credere. Il profondo significato politico di Super size me è: «non fare quello che ti dicono di fare». Forse nessuno conduce una dieta identica a quella assunta da Morgan, ma a sentire la pubblicità, è ciò che si dovrebbe fare. In realtà, se iniziassimo a credere a tutte le pubblicità e a seguirne tutti i consigli, non dureremmo a lungo: solo applicando questo principio a un ambito ristretto, cioè la propaganda di McDonald’s, per un periodo ristretto, cioè un mese, qualcuno si è ridotto male. Pensate a cosa accadrebbe se ciascuno facesse la stessa cosa con i “consigli” non solo di McDonald’s ma anche di tutti gli altri.

Infine, inserendo questi contenuti in una visione più ampia, c’è un’ultima considerazione da fare. I prodotti venduti da McDonald’s fanno male e questo è appurato. Tuttavia, non si deve confondere il mezzo con il fine: l’azienda non è intrinsecamente “cattiva”, il suo fine non è far stare male i suoi clienti né gode per i loro problemi di salute. Il fine dell’azienda è il profitto, tutto il resto è un mezzo per massimizzare il profitto: la pubblicità, il pesante condizionamento sociale, il cibo di scarsa qualità, la pressione sugli organi legislativi, la corruzione di giornalisti ed esperti dell’alimentazione sono solo incidenti di percorso.

Infine, inserendo questi contenuti in una visione più ampia, c’è un’ultima considerazione da fare. I prodotti venduti da McDonald’s fanno male e questo è appurato. Tuttavia, non si deve confondere il mezzo con il fine: l’azienda non è intrinsecamente “cattiva”, il suo fine non è far stare male i suoi clienti né gode per i loro problemi di salute. Il fine dell’azienda è il profitto, tutto il resto è un mezzo per massimizzare il profitto: la pubblicità, il pesante condizionamento sociale, il cibo di scarsa qualità, la pressione sugli organi legislativi, la corruzione di giornalisti ed esperti dell’alimentazione sono solo incidenti di percorso.

Così come sono, più in generale, incidenti di percorso il disboscamento e la desertificazione, la riduzione della biodiversità, l’inquinamento dell’aria e delle acque, l’erosione incontrollata dei suoli, lo sfruttamento dei beni comuni, delle risorse ambientali e umane. Tutto questo è un mezzo, una vittima sacrificale da immolare sull’altare del profitto. Insomma, quale sia il vero problema dovrebbe essersi già capito.

Come dice Adam Naaman, uno dei due chirurghi intervistati nel documentario, «credo sia nella natura umana adottare una soluzione radicale per risolvere un problema radicale». In questo caso, penso sia chiaro che la soluzione fa rima con “soluzione”.

Un simile ragionamento, lo si trova nel testo Dalla natura alla cultura di B. Chiarelli; il secondo tomo è dedicato alle “origini della socialità e della cultura umana” e i seguenti sono alcuni esempi di applicazione forzata dell’evoluzionismo a fenomeni sociali:

Un simile ragionamento, lo si trova nel testo Dalla natura alla cultura di B. Chiarelli; il secondo tomo è dedicato alle “origini della socialità e della cultura umana” e i seguenti sono alcuni esempi di applicazione forzata dell’evoluzionismo a fenomeni sociali: Nella trattazione Interpretazione sociobiologia sull’origine della costante presenza del seno nella femmina umana, che fa compagnia ad altri interessanti titoli che non c’è tempo di analizzare, Interpretazione evolutiva dell’origine del pianto e del sorriso e L’origine del pudore e della vanità, Chiarelli cerca di rispondere alla domanda: «sotto quale pressione selettiva la presenza costante del seno e la sua forma si sono mantenuti ed hanno acquisito la funzione di carattere sessuale secondario, tra i più rilevanti nelle femmine della nostra specie?»

Nella trattazione Interpretazione sociobiologia sull’origine della costante presenza del seno nella femmina umana, che fa compagnia ad altri interessanti titoli che non c’è tempo di analizzare, Interpretazione evolutiva dell’origine del pianto e del sorriso e L’origine del pudore e della vanità, Chiarelli cerca di rispondere alla domanda: «sotto quale pressione selettiva la presenza costante del seno e la sua forma si sono mantenuti ed hanno acquisito la funzione di carattere sessuale secondario, tra i più rilevanti nelle femmine della nostra specie?» Altre criticità riguardano alcune affermazioni di dubbia validità scientifica, come «l’uomo preferisce donne con distribuzione equilibrata delle masse» o «in generale gli uomini concordano che il seno rappresenti il simbolo sessuale per eccellenza». Il problema, infatti, è che per quanto l’attrazione sessuale sia un comportamento istintivo e quindi innato, il comportamento umano è profondamente influenzato da fattori culturali e quindi acquisiti, su cui la selezione naturale non può aver agito.

Altre criticità riguardano alcune affermazioni di dubbia validità scientifica, come «l’uomo preferisce donne con distribuzione equilibrata delle masse» o «in generale gli uomini concordano che il seno rappresenti il simbolo sessuale per eccellenza». Il problema, infatti, è che per quanto l’attrazione sessuale sia un comportamento istintivo e quindi innato, il comportamento umano è profondamente influenzato da fattori culturali e quindi acquisiti, su cui la selezione naturale non può aver agito.

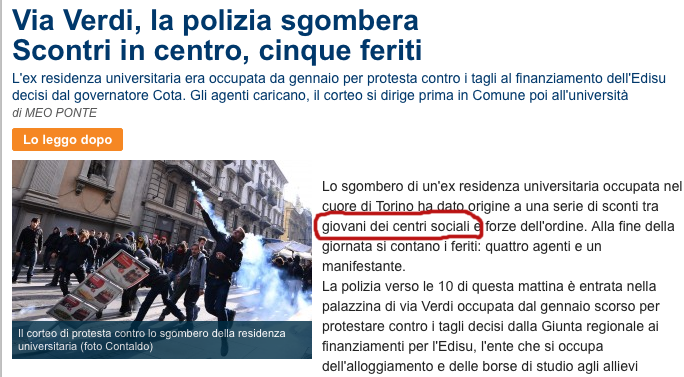

Due giorni fa una notizia è stata ripresa da tutti i maggiori quotidiani: un bambino di dieci anni è stato prelevato di peso dalla polizia di fronte alla sua scuola. La scena è stata

Due giorni fa una notizia è stata ripresa da tutti i maggiori quotidiani: un bambino di dieci anni è stato prelevato di peso dalla polizia di fronte alla sua scuola. La scena è stata  La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto».

La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto». Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».

Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».