Tutta la vita delle società nelle quali regnano le condizioni moderne di produzione si annuncia come un cumulo immenso di spettacoli. […] Nello spettacolo, immagine dell’economia imperante, il fine non è niente, lo sviluppo è tutto. Lo spettacolo non vuole riuscire a nient’altro che a se stesso.

Guy Debord, La società dello spettacolo

Ho smesso anni fa di guardare la televisione. Le uniche trasmissioni che mi sembravano interessanti erano quelle di satira o quelle di inchiesta. Ogni tanto mi capitava di seguire dei dibattiti televisivi, ormai comunemente chiamati con l’espressione, in realtà non sinonima ma forse più azzeccata, di talk show: letteralmente, lo “spettacolo della conversazione”. Certe volte, scremavo il palinsesto selezionando qualche intervista, di quelle a quattr’occhi: un numero di intervistati già superiore a uno aumentava esponenzialmente la possibilità che l’intervista si trasformasse in una rissa come quelle dei cosiddetti talk show, in cui non si capiva una parola che fosse una, mancavano gravemente frasi di senso compiuto che esprimessero concetti elaborati dall’inizio alla fine e di “conversazione” non c’era traccia. In effetti, anche il formato dell’intervista singola, sicuramente comodo e per lo spettatore perché facile da seguire per la sua linearità e la mancanza di continue interruzioni, poteva rivelarsi fin troppo comodo per l’intervistato, qualora quest’ultimo si fosse preventivamente accordato con l’intervistatore sulle domande, al fine di eliminare il rischio di imbarazzanti e fastidiosi incidenti di percorso poco convenienti per l’immagine e il prestigio (se esistente). Sempre, ovviamente, che non fosse l’intervistatore ad autocensurarsi, per puro autocompiacimento o suo naturale servilismo.

Dicevo, guardavo programmi di satira e di inchiesta. Poi, a un certo punto, mi sono reso conto di quanto fosse una perdita di tempo. Report, Presa diretta, Servizio pubblico, mettiamoci addirittura pure Le Iene (ahahah, Le Iene!), e tutte quelle altre trasmissioni dello stesso genere (di cui davvero non saprei fare i nomi, perché, come già spiegato, non guardo la televisione) hanno una funzione sociale che non è fare inchiesta, ma dire al pubblico ciò che vuole sentirsi dire. E ciò che il pubblico vuole sentirsi dire è esattamente ciò che queste trasmissioni gli hanno insegnato a volersi sentir dire.

Di che parlano stasera? Dell’omicidio di Aldrovandi? Si saranno affrettati a precisare che si tratta di mele marce e non di parte integrante e fisiologica di un sistema poliziesco, penitenziario e giudiziario marcio fino al midollo, perché ci sono tanti esponenti delle forze dell’ordine in cui dobbiamo riporre la nostra fiducia e che fanno bene il proprio lavoro, anche quando il lavoro fatto bene consiste nel manganellare chi non è d’accordo con l’ultima decisione del governo. Dell’ostentazione di ricchezza da parte dell’alta borghesia italiana? Si premureranno di evitare una qualunque analisi economica e sociologica di classe, parlando di ricchezza come se questa piovesse spontaneamente dal cielo e astenendosi dall’affrontare la questione da un punto di vista strutturale, assicurandosi di non mettere al repentaglio il potere nemmeno sfiorandolo con le parole.

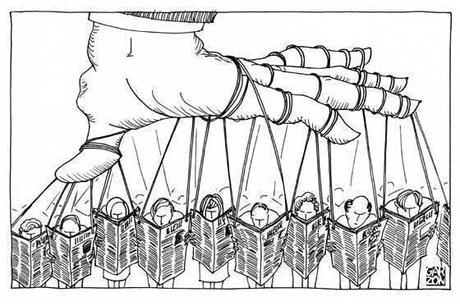

Queste trasmissioni mostrano immagini, raccontano storie e dicono cose che fanno audience, perché si sono ritagliati un pubblico mirato, la loro fetta di mercato dell’informazione, accontentando i bassi istinti di masse pronte a indignarsi davanti allo schermo e stando ben attente a scongiurare la possibilità che queste non si indignino nella vita reale, quando lo schermo è spento. Una sublimazione, come i “due minuti d’odio” in 1984 di George Orwell: quando i due minuti si concludono, la dose quotidiana di rabbia e indignazione è già stata provata, assunta come una droga. Perché affidare al caso il momento del prossimo moto di indignazione quando possiamo avere la certezza che domani, alla prossima sessione dei due minuti d’odio, ne assumeremo la nostra dose quotidiana? In questo modo i sentimenti, ivi compresi rabbia e indignazione, sono sottoposti ad un controllo sociale. Tutto è scandito temporalmente. Tutto è ordinato. Non è ammessa indignazione che superi i limiti della poltrona davanti allo schermo.

Questa fetta di mercato è mercato di consumo e questo consumo è consumo di dissenso. I consumatori sono il pubblico, un pubblico che guarda le trasmissioni e che quasi gode di indignarsi: i più incalliti non se ne perdono una puntata e non aspettano altro, per tutta la settimana, che il grande momento in cui potranno sentirsi cittadini attivi e informati per il solo fatto di sapersi indignare a comando.

Qualcuno potrebbe chiedersi se non è la stessa cosa leggere le notizie o le inchieste sui giornali: del resto, se uno si indigna può indignarsi allo stesso modo davanti allo schermo del televisore come davanti a una pagina di giornale e quello che succede dopo dipende dall’indignato. In una certa misura questo è vero, con alcune differenze rilevanti.

Prima di tutto, la televisione è il mezzo della spettacolarizzazione per eccellenza. Il pubblico sa in anticipo che a una certa ora di un certo giorno andrà in onda una certa trasmissione, tutti si riuniscono sapendo che si indigneranno. In generale, tale desiderio di indignazione sarà soddisfatto molto più efficacemente da un’inchiesta televisiva incalzante accompagnata da una colonna sonora che trasporti emotivamente lo spettatore, per consentirgli di godere al meglio della scossa civica che lo pervade. Difficilmente un articolo giornalistico possiede questa capacità e questa immediatezza.

In secondo luogo, questi programmi fanno ormai parte, come accennato poco sopra, di un vero e proprio mercato di consumo del dissenso: alimentare il consumo di dissenso è la loro ragion d’essere e la loro funzione sociale, molto più che la comunicazione di informazioni in sé. Questo è vero anche per i giornali, ma consultare le notizie, specialmente online, da la possibilità di approfondire e confrontare senza accettare passivamente un singolo punto di vista calato dall’alto, nonché di guardare notizie scelte da me e non da qualcun altro con il semplice scopo di fare audience.

Quindi, siccome il giorno dopo non succede mai un cazzo, per me guardare questo tipo di trasmissioni è una perdita di tempo, perché a me non va di indignarmi e avere il sangue amaro per due ore o anche più a lungo. In fin dei conti, che senso ha indignarsi e basta? Non faccio meglio io che non guardo e salto i due minuti d’odio? In 1984 era Winston, che li disertava, il vero dissidente.

Super size me è il titolo di un famoso documentario del 2004 che prende le mosse dalla denuncia sporta, due anni prima, a McDonald’s da parte di due ragazze che accusavano la multinazionale di averle fatte ingrassare propinando loro una dieta eccessivamente ricca di grassi fino a renderle gravemente obese.

Super size me è il titolo di un famoso documentario del 2004 che prende le mosse dalla denuncia sporta, due anni prima, a McDonald’s da parte di due ragazze che accusavano la multinazionale di averle fatte ingrassare propinando loro una dieta eccessivamente ricca di grassi fino a renderle gravemente obese. Questo porta direttamente alla seconda considerazione. Quando si parla di libertà individuale, si chiamano in causa i filosofi liberali, paladini della tolleranza, rispetto della libertà altrui: Marcuse nota come secondo John Stuart Mill questo fosse un principio applicabile «soltanto agli esseri umani nella maturità delle proprie facoltà», indirettamente rendendo accettabile l’indottrinamento. Ovvero: dopo aver condotto una incessante e capillare opera di indottrinamento, parlare di responsabilità individuale è un modo fin troppo semplicistico per lavarsene le mani e dormire sonni tranquilli.

Questo porta direttamente alla seconda considerazione. Quando si parla di libertà individuale, si chiamano in causa i filosofi liberali, paladini della tolleranza, rispetto della libertà altrui: Marcuse nota come secondo John Stuart Mill questo fosse un principio applicabile «soltanto agli esseri umani nella maturità delle proprie facoltà», indirettamente rendendo accettabile l’indottrinamento. Ovvero: dopo aver condotto una incessante e capillare opera di indottrinamento, parlare di responsabilità individuale è un modo fin troppo semplicistico per lavarsene le mani e dormire sonni tranquilli. Colpiscono, comunque, anche gli adulti. Accecati dal marchio, quando comprano qualcosa da McDonald’s non comprano un prodotto, ma un simbolo. Si è talmente persuasi dalla mitologia aziendale costruita intorno ad esso, talmente acriticamente fiduciosi, talmente convinti della corrispondenza tra diffusione e qualità, che si è messi in soggezione dall’immensa aura di sacralità che avvolge la multinazionale. Tanto che anche i medici che hanno seguito Morgan nel suo esperimento, di fronte ai risultati, dati alla mano, stentavano a crederci: balbettavano «ma… McDonald’s…». Come a voler dire: concludere la frase con «fa male alla salute» suona strano rispetto a come siamo abituati, stona rispetto al programma martellante che ci hanno “installato”, propinandocelo giorno dopo giorno.

Colpiscono, comunque, anche gli adulti. Accecati dal marchio, quando comprano qualcosa da McDonald’s non comprano un prodotto, ma un simbolo. Si è talmente persuasi dalla mitologia aziendale costruita intorno ad esso, talmente acriticamente fiduciosi, talmente convinti della corrispondenza tra diffusione e qualità, che si è messi in soggezione dall’immensa aura di sacralità che avvolge la multinazionale. Tanto che anche i medici che hanno seguito Morgan nel suo esperimento, di fronte ai risultati, dati alla mano, stentavano a crederci: balbettavano «ma… McDonald’s…». Come a voler dire: concludere la frase con «fa male alla salute» suona strano rispetto a come siamo abituati, stona rispetto al programma martellante che ci hanno “installato”, propinandocelo giorno dopo giorno. Infine, inserendo questi contenuti in una visione più ampia, c’è un’ultima considerazione da fare. I prodotti venduti da McDonald’s fanno male e questo è appurato. Tuttavia, non si deve confondere il mezzo con il fine: l’azienda non è intrinsecamente “cattiva”, il suo fine non è far stare male i suoi clienti né gode per i loro problemi di salute. Il fine dell’azienda è il profitto, tutto il resto è un mezzo per massimizzare il profitto: la pubblicità, il pesante condizionamento sociale, il cibo di scarsa qualità, la pressione sugli organi legislativi, la corruzione di giornalisti ed esperti dell’alimentazione sono solo incidenti di percorso.

Infine, inserendo questi contenuti in una visione più ampia, c’è un’ultima considerazione da fare. I prodotti venduti da McDonald’s fanno male e questo è appurato. Tuttavia, non si deve confondere il mezzo con il fine: l’azienda non è intrinsecamente “cattiva”, il suo fine non è far stare male i suoi clienti né gode per i loro problemi di salute. Il fine dell’azienda è il profitto, tutto il resto è un mezzo per massimizzare il profitto: la pubblicità, il pesante condizionamento sociale, il cibo di scarsa qualità, la pressione sugli organi legislativi, la corruzione di giornalisti ed esperti dell’alimentazione sono solo incidenti di percorso. La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto».

La democrazia totalitaria non teme la libertà di parola e di pensiero: «l’opposizione e il dissenso sono tollerati a meno che essi non sfocino nella violenza e/o nell’esortazione e nell’organizzazione della sovversione violenta. La supposizione sottesa è che la società stabilita è libera e che ogni miglioramento accadrebbe nel normale corso degli eventi, preparato, definito e collaudato nella discussione libera ed eguale, sull’aperta piazza del mercato delle idee». Le premesse nascoste in questa supposizione sono «l’espressione e sviluppo di pensiero indipendente, libero dall’indottrinamento, dalla manipolazione, dall’autorità esterna», ed essendo che esse non si verificano, «qualunque miglioramento posa succedere nel normale corso degli eventi e senza sovversione è probabile che sia un miglioramento nella direzione determinata dagli interessi particolari che controllano il tutto». Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».

Per finire (altrimenti mi faccio prendere la mano e cito davvero tutta l’opera), per Marcuse il discorso sulla tolleranza porta a riesaminare la distinzione tradizionale tra azione violenta e azione non-violenta. Anche nelle civili società occidentali, la violenza è quotidiana: «è praticata dalla polizia, nelle prigioni e negli istituti per malati di mente, nella lotta contro le minoranze razziali, è portata fino nei paesi arretrati. Ma trattenersi dalla violenza di fronte alla violenza immensamente superiore è una cosa, rinunciare a priori a rispondere colla violenza alla violenza, in campo etico o in quello psicologico è un’altra. […] In termini di etica, ambedue le forme di violenza [rivoluzionaria e reazionaria] sono inumane e dannose –ma da quando in qua la storia è fatta in accordo alle norme etiche?– Cominciare ad applicarle laddove i ribelli oppressi lottano contro gli oppressori, quelli che non hanno niente contro i possidenti, è servire la causa della violenza reale».

Da quando, ultimamente, Fiorello ha fatto continui riferimenti al social network dalla diretta tv, il popolino si è iscritto in massa e starnazzante sembra aver invaso l’indigena aggregazione di cinguettii, soffocandola, diluendone i contenuti reali e avviandosi a sostituirla. Se ne sono accorti in molti: secondo

Da quando, ultimamente, Fiorello ha fatto continui riferimenti al social network dalla diretta tv, il popolino si è iscritto in massa e starnazzante sembra aver invaso l’indigena aggregazione di cinguettii, soffocandola, diluendone i contenuti reali e avviandosi a sostituirla. Se ne sono accorti in molti: secondo

Le strategie pubblicitarie si spingono oltre e dimostrano, ancora una volta, che lo scopo di lucro rimane certamente preponderante nella logica della gestione del social network, anche rispetto alla riservatezza degli utenti: infatti, poco tempo fa è

Le strategie pubblicitarie si spingono oltre e dimostrano, ancora una volta, che lo scopo di lucro rimane certamente preponderante nella logica della gestione del social network, anche rispetto alla riservatezza degli utenti: infatti, poco tempo fa è  Pensano forse costoro, senza la minima profondità storica, che la democrazia borghese sia una costante della storia o un sistema immutato che da sempre è esistito e i cui valori risiedono nella natura stessa del genere umano? Pensano che due o cinque secoli fa un uomo qualunque potesse immaginarsi lontanamente un sistema in cui tutti potessero, votando, esprimere la propria opinione?

Pensano forse costoro, senza la minima profondità storica, che la democrazia borghese sia una costante della storia o un sistema immutato che da sempre è esistito e i cui valori risiedono nella natura stessa del genere umano? Pensano che due o cinque secoli fa un uomo qualunque potesse immaginarsi lontanamente un sistema in cui tutti potessero, votando, esprimere la propria opinione?